В словаре Даля

м. встарь евин и евья зап. от литовск. евой, немолоченый хлеб?

строенье, для сушки хлеба в снопах топкою: рига, ригача олон. клуня южн.

пуня смол. Стодола, осеть зап. В риге обычно идет и молотьба. Крестьян,

овины, на 300-1000 снопов, бывают рубленые, плетневые (мазаные,

ухиченые), битые (глиняные), редко каменные, главные части его: яма им

ямник, в коем разводится огонь, обычно прямо, весьма редко в курной

печи; над ямой сушило, садило, насад или колосник, где, на решетинах,

насаживаются снопы, либо в однорядку, огузками на колосники, или

всутычь, в разноряд, комлями вверх и вниз, попеременно; в сушило входят

через сенцы, передовинье, которое в риге бывает обширнее, и в нем тогда

идет молотьба и вейка; самый овин или колосник покрыт накатом,

заваленным землею, а все вместе крыто соломой; в ямник входят снаружи,

через подлаз, подныр, иногда также крытый или ухиченный. Помилуй Бог

овина — а велика теплиа! Непрочная хоромина овин. Без огня овина не

высушишь. Хоть овин гори, а молотильщиков корми. Хоть овин (дом) огнем

гори, а брагу вари. Нежто я у Бога овин сжег или теленка украл? т. е.

вина моя непрощенная? Как Овин насаженный! полно, много. У нашего

господина ни ржи, ни овина. Он на пяти овинах молотит. Не бежал, а в

овин пролежал. Проводила (мужа) за овин, да и прощай, жидовин! Пока едет

до овина, пота дня половина: пока едет до двора, пота завтракать пора.

Овин меж глаз сгорел, и курева не стало! На море овин горит, по небу

медведь летит. В овить покидают сноп на другой годи, для урожая. Стоит

Фрол, и рот пол? овин. Стоит Андрюха, набитое брюхо? овин. Стоит волк,

вырван бок (клок?). Стоит волчища, выхвачен бочища, не дышит, а пышит?

овин. Идет свинья из овина, с обоих концов по рылу? ночвы. | Овин костр.

праздник свозки хлеба, день Феклы заревницы, 24 сентябр. | Местами овин

служит хлебною мерой, ниж. 500-600 снопов, 2 12 до 3 12 четвер.; в др.

местах 200 снопов или 20 суслонов. Занял два овина хлеба. | Овин, кур.

дук, дучка, котловинка или большая лунка, в которую, играя, вгоняют шар,

касло. Овинныйхлеб, противопол. сыромолотный, высушенный в снопах в

овине. Овинник м. лужок позади двора или конопляника, между им и овином.

| Серо-бурая пташка Emberiza miliaria, водится в овинах. | Овинный

домовой, которого можно увидеть там в заутреню светлого воскресенья.

Девка кладет ночью руку в овинное окно: коли никто не тронет, в девках

сидет: голой рукой погладить, за бедным быть: мохнатою — за богатым.

Овинщик, кто приставлен для топки овина и присмотра.

Садило — второй ярус овина: что это за помещение? Как устроено?

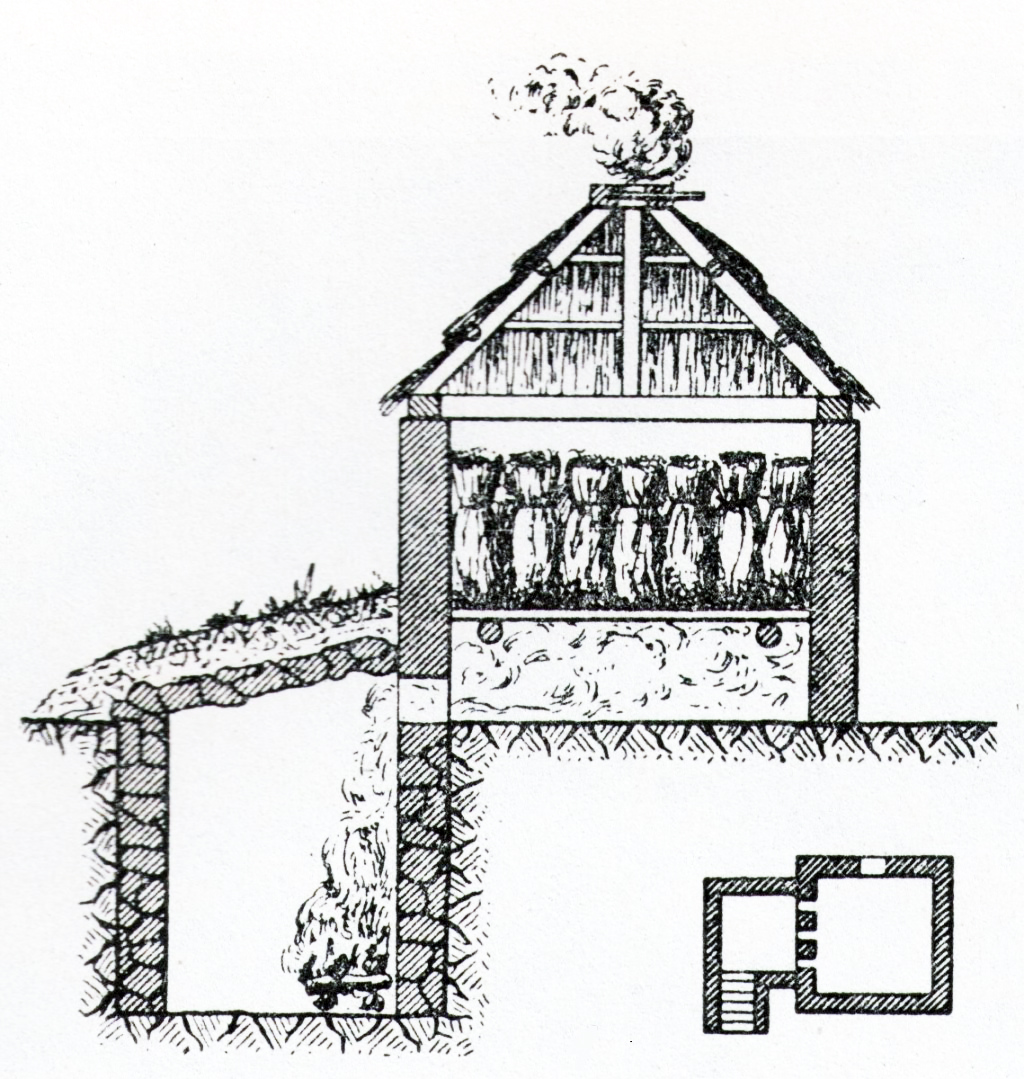

Над подовином возводили высокий деревянный сарай (он мог быть срубом, плетневым, реже глинобитным) размером чуть меньше ямы. Над оставшейся частью строился прируб (высота его была меньше основного сруба) для входа в подовин.

Стена, которая была между основным помещением и прирубом, не доходила до земли — эта щель служила входом в яму, потом был лестничный спуск.

Пол настилали плотно из толстых досок или горбыля. Между ним и стенами организовывали щели — пазухи (шириной до сорока сантиметров), они служили для пропускания тепла и дыма из подовина.

На небольшой высоте (от десяти до двенадцати сантиметров) в стены сруба вставляли доски (полки) шириной в пазухи (или чуть больше). Они прикрывали щели сверху, не давая провалиться зерну вниз и не пропуская искры снизу.

На пол выкладывался толстый (до двадцати сантиметров) слой земли или глины — это под.

Над подом на высоте около метра располагались колосники — длинные (от стены до стены) жерди, уложенные на небольшом расстоянии друг от друга (не более двадцати сантиметров). Их незакрепленные концы укладывались на два врубленных в стены бруса (или бревна). Это позволяло при уборке после сушки просто сдвигать жерди к стене.

Как правило, в овине не устаивали потолок, была только крыша, крытая соломой. Через нее легко проходил дым, а сама солома вследствие копчения не подвергалась гниению и служила достаточно долго.

Описание

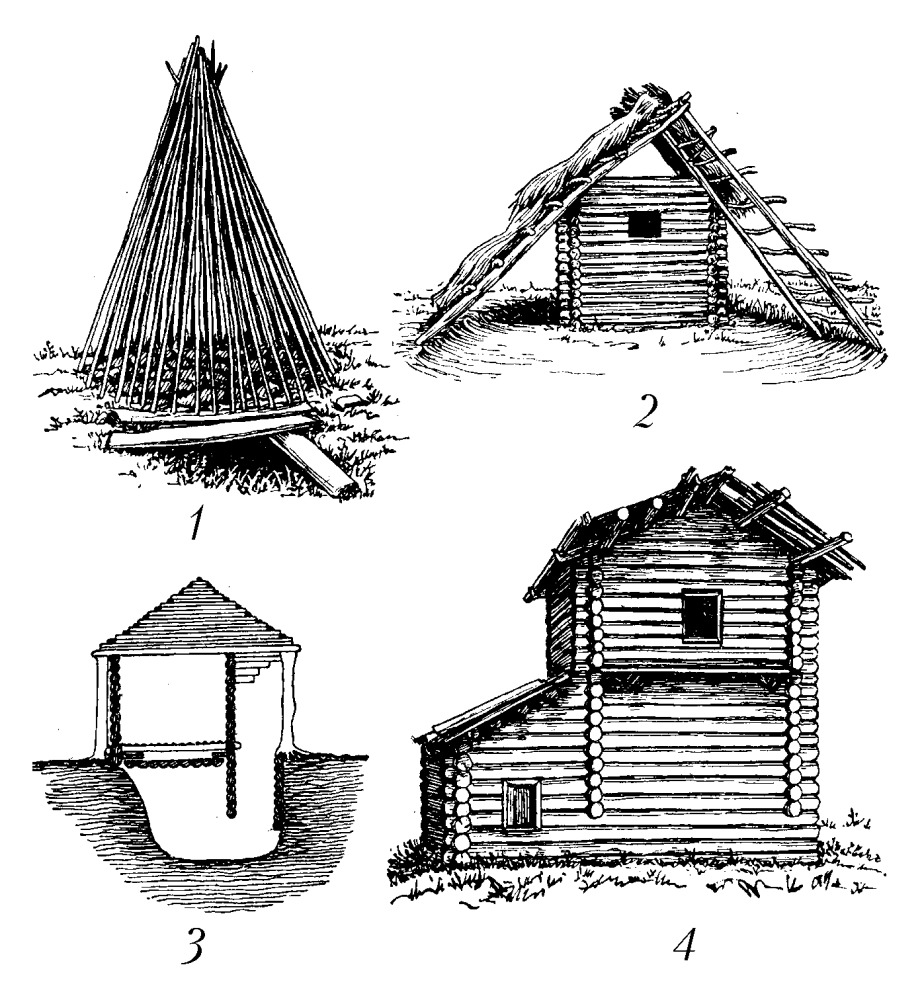

Овины бывали рублёные, плетневые (мазаные, ухиченые), битые (глиняные), редко каменные.

Главные части овина:

- яма или ямник, где разводится огонь, обычно прямо, весьма редко в курной печи;

- над ямой сушило, садило, насад или колосник, где, на решетинах, насаживаются снопы, либо в однорядку, огузками на колосники, или всутычь, в разноряд, комлями вверх и вниз, попеременно;

- в сушило входят через сенцы, передовинье, которое в риге бывает обширнее, и в нём тогда идет молотьба и вейка;

- самый овин или колосник покрыт накатом, заваленным землёй, а всё вместе крыто соломой;

- в ямник входят снаружи, через подлаз, подныр, иногда также крытый или ухиченный.

Постройка, объединяющая возможности овина и тока для обмолота зерна, называется гумно.

Где размещались территориально овины

В связи с высокой пожароопасностью, их обустраивали за пределами крестьянских дворов, вдали от хозяйственных построек, чаще всего на гумне.

Крестьянские общины достаточно часто строили один овин на несколько семей. Зажиточные же крестьяне могли сооружать их несколько и сдавать внаем беднякам, получая плату за это или снопами, или оказываемыми услугами.

Для крестьян еще в начале двадцатого века совершенно понятно было, что такое овин. Устаревшим словом это понятие стало уже к середине века — после Октябрьской революции на территории России в сельском хозяйстве не осталось ручного обмолота.

В словаре Фасмера Макса

ови́нрод. п. ови́на «сушилка для зерна, рига, копна ржи в 300 снопов», с.-в.-р. (Филин 113 и сл.), укр. о́вин, блр. ёвна, др.-русск. овинъ (XIII в., Слово Христолюбца; согласно Соболевскому («Slavia», 5, 450)).Родственно лит. jáujа «амбар, льносушильня», лтш. jaũja «рига», авест. yǝvīn- «злачное поле», производные от лит. javaĩ мн. «хлеба», др.-инд. уávаs м. «зерно, просо, ячмень», авест. уаvа- «хлеб, зерно», греч. ζειαί «полба» (из *ζειαί; см. В. Шульце, Qu. ер. 289), φυσίζοος «производящий зерно, злаки»; см. Бернекер 1, 455; Траутман, ВSW 107; М.–Э. 2, 97; Фортунатов, AfslPh 12, 103; Уленбек, Aind. Wb. 236. Неубедительно против этого Брюкнер (KZ 45, 307), Ильинский («Slavia», 2, 262 и сл.). Следует отвергнуть объяснение из голл. оvеn, нем. Оfеn «печь», вопреки Маценауэру (LF 12, 179), Потебне; см. Преобр. I, 635. Не выдерживают критики соображения Ильинского (РФВ 74, 135 и сл.). Нет оснований говорить о тюрк. происхождении, а тат. аvуn заимств. из русск., вопреки Миклошичу (Мi. ТЕl., Доп. 1, 7).

Как сушились снопы в овине

Что это за процесс и как он организовывался в таком помещении, достаточно сложном (при строительстве) и одновременно простом в архитектурном облике?

В нижнем ярусе (в подовине) разводился костер из специальных бревен (овинников) длиной до полутора метров. Этим занимались опытные крестьяне, так как от того, как будут гореть дрова (насколько ровным будет жар и без лишнего прыгучего пламени), зависел сам процесс.

В садило через окно забирался второй крестьянин, ему подавали снопы. Он ставил их вертикально (садил — отсюда и название) либо в один ряд (колосьями вверх или попеременно), либо в два (нижний — колосьями вверх, следующий — наоборот, колосьями вниз).

В срубе садила вырубалось окно, через него входили внутрь помещения и подавали сами снопы.

Внизу над подом строения для сушки снопов вырубалось еще одно окно, через него выгребали осыпавшиеся зерна и мусор.

Процесс сушки обычно занимал одну ночь.