Законы земледелия

- Закон минимума, оптимума, максимума. Величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме. Наибольший урожай получается при оптимальном действии факторов. При максимальном (избыточном) действии фактора урожай также снижается.

- Закон равнозначности и незаменимости факторов жизни растений.

- Закон совокупного действия факторов жизни растений. Сумма эффектов от каждого фактора в отдельности всегда меньше эффекта от совместного действия факторов.

- Закон возврата. Необходимо возместить вынос элементов минерального питания с избытком.

- Закон плодосмены.

- Закон убывающего плодородия (закон Тюрго-Мальтуса, закон убывающей отдачи). Повышение удельного вложения энергии в агросистему не даёт адекватного пропорционального увеличения её продуктивности.

- Закон минимума. Данный закон утверждает, что величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме. Впервые этот закон сформулировал Ю. Либих. Он считал, что рост урожая прямо пропорционален увеличению количества фактора, находящегося в минимуме. Для наглядной демонстрации закона минимума использовали так называемую «бочку Добенека», отверстия в которой условно обозначают отдельные факторы жизни растений. Они находятся на разной высоте, которая соответствует количеству фактора. Максимально возможный урожай растений (бочка заполнена доверху) достигается при оптимальном наличии всех факторов (все отверстия находятся одинаково высоко). Однако фактический урожай определяется высотой самого низкого отверстия, то есть количеством фактора, находящегося в сильнейшем минимуме. Если увеличить количество данного фактора (поднять отверстие), то уровень воды в бочке (урожай растений) будет определять следующий оказавшийся наиминимальнейшим фактор. Кажущаяся простота и очевидность действия закона минимума, однако, требуют уточнения. Некоторые исследователи выявили относительный характер этого закона. А. Майер показал, что закон минимума необходимо принимать с учетом действия не только питательных веществ растений, но и всей совокупности факторов жизни. Э. Вольни распространил закон минимума и на качество урожая, установив зависимость действия отдельного фактора от всей совокупности других факторов. Ю. Либих был вынужден признать понижающийся эффект каждого увеличения отдельно взятого фактора.

Примечания

- K. Tanno, G. Willcox, How Fast Was Wild Wheat Domesticated? Science. 31/03/2006

- Блаватская Т. В., Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э., М., 1966.

- Мерперт Н. Я., Р. М. Мунчаев., Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии, «Советская археология», 1971, № 3.

- Массон В. М., Средняя Азия и Древний Восток, М. — Л., 1964; Braidwood R.J., Howe В., Prehistoric investigations in Iraqi Kurdistan. , Studies in ancient oriental civilization, № 31, Chi., .

- Маркович В. И., Буго-Днестровская культура на территории Молдавии, Киш., 1974.

- .Миков В., Культура неолита, энеолита и бронзы в Болгарии, «Советская археология», 1958, № 1; Georgiev G.J., Kulturgruppen der Jungstein-und der Kupferzeit in der Ebene von Thrazien (Sudbulgarien), в кн.: L’Europe a la fin de l’age de la pierre, Praha, 1961.

- Kutzian J., The Koros culture, t. 1—2, Dissertationes Pannonicae…, ser. 2, № 23, , 1944—47; Milojcic V., Koros — Starcevo — Vinca, в кн.: Reinecke — Festschrift…, Mainz, 1950.

- Чайлд Г., Древнейший Восток в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 1956; Brunton С., Mostageddaand the Tasian culture, L,, 1937; Baumgartel Е.J., The cultures of prehistoric Egypt, L. , 1960.

- Массон В. М., Средняя Азия и Древний Восток, М. — Л., 1964.

- Доклад о первом периоде раскопок поселения Хэмуду // Каогу сюэбао. 1978. № 1. С. 39 — 94.

- У Юйсянь Первобытное искусство культуры хэмуду // Вэньу. 1982. № 7. С. 61 — 69.

Что такое точное земледелие?

Современное сельское хозяйство работает по тем же принципам, что и любой бизнес — постоянное стремление снижать себестоимость единицы продукции и повышать производительность в расчете на единицу затраченных ресурсов.

На протяжение всего XX века достигать этих целей позволял классический инструментарий — использование все более:

- экономичных сельхозмашин,

- продуктивных сортов растений,

- эффективных удобрений,

- рациональных агротехнологических приемов.

Сегодня эти инструменты по-прежнему актуальны, но их потенциал практически достиг предела, возможного при современном уровне технологий. В то же время появились новые инструменты, недоступные прежде. В частности спутниковые и компьютерные технологии, ставшие общедоступными.

Точное земледелие — это система управления продуктивностью посевов, основанная на использовании комплекса спутниковых и компьютерных технологий. Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения «на глаз», как это делалось на протяжении всей предыдущей истории сельского хозяйства, сегодня фермеры могут точно рассчитать количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра.

После того как на основе спутниковых и лабораторных данных составляется точная карта поля с указанием характеристик каждого его участка, фермер получает возможность более рационально распределять ресурсы между ними. Таким образом, удается избежать перерасхода ресурсов там, где они прежде использовались в избытке, и повысить продуктивность тех участков поля, которые ранее недополучали в удобрениях, вспашке или поливе.

При достаточно большом масштабе такой подход позволяет снизить расходы на производство единицы продукции и повысить отдачу с каждого квадратного метра земли. Кроме того, эта технология открывает дополнительные возможности для повышения качества продукции и в глобальном масштабе снижает нагрузку на окружающую среду.

Система точного земледелия — это не строго определенный набор методик и технических средств, а, скорее, общая концепция, основанная на использовании технологий спутникового позиционирования (GPS), геоинформационных систем (GIS), точного картографирования полей и др.

Какие удобрения подходят для органического земледелия?

В качестве удобрения используют составы, не вредящие наземным и почвенным обитателям и увеличивающие слой гумуса. В гумусе содержатся основные питательные элементы, необходимые растениям для полноценного развития и роста. Остатки отмерших растений и животных поглощаются грибами и микробами, в результате чего и образуется гумус. После его переработки червями получается биогумус. Аграрии разработали ряд методик, нацеленных на увеличение популяции дождевых червей на даче.

В качестве удобрения используют составы, не вредящие наземным и почвенным обитателям и увеличивающие слой гумуса. В гумусе содержатся основные питательные элементы, необходимые растениям для полноценного развития и роста. Остатки отмерших растений и животных поглощаются грибами и микробами, в результате чего и образуется гумус. После его переработки червями получается биогумус. Аграрии разработали ряд методик, нацеленных на увеличение популяции дождевых червей на даче.

Органическими удобрениями считают все натуральные отходы, которые способны сгнить. Основные натуральные подкормки: навоз и перегной, компост и сидераты, а также бактериальные удобрения.

Навоз улучшает структуру почвы и ее химические свойства, обеспечивает оптимальный воздушный и водный режим. Напрямую удобрение не рекомендуется использовать ввиду возможности наличия в его составе болезнетворных организмов. Правильно применять его как часть компоста.

Компост представляет собой сообщество червей, микроорганизмов и насекомых, которые при достаточной влажности, наличии пищи и кислорода создают полезное удобрение. Желательно готовить компост не в яме, а в куче. Нельзя использовать сало, кости, жиры и синтетику. Обычно компостную кучу смешивают из зеленых (птичий помет и навоз, кухонные отходы, зеленые листья, сорняки) и коричневых материалов (солома, сухие початки кукурузы, кора и бумага, опилки). Первые богаты азотом, вторые — клетчаткой.

Сидераты — растения, которые специально выращиваются для изготовления компоста, а также для улучшения структуры грунта. Лучше всего с задачами справляются бобовые культуры, а также клевер, люцерна, рапс. Сеются они в начале весны, а перед высадкой культур зеленый ковер заделывают в грунт, не скашивая.

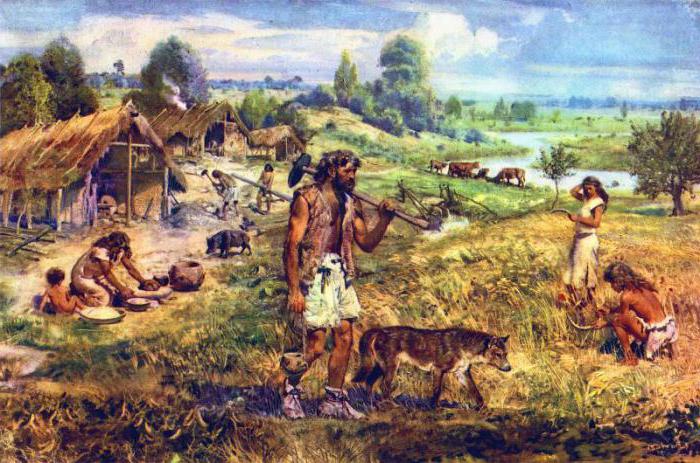

История земледелия: возникновение, орудия

Зарождение земледелия произошло давным-давно, когда люди заметили, что различные зёрна плодов или колосьев, упав на почву (причем рыхлую), прорастают и вновь дают плоды. Тут-то им и пришла мысль, что таким образом можно выращивать пищу. С тех пор они стали семена съедобных растений сажать и выращивать.

Для посева выбирались самые ровные участки земли, причем расположенные ближе к воде. Люди научились рыхлить расчищенную от сорняков землю своеобразными мотыгами, после чего в эту землю они бросали зерна. Это был мотыжный вид земледелия. После созревания урожая они собирали его с помощью серпа, состоящего из дугообразной деревянной или костяной основы (ручки), в которую вставлялись острые осколки камней.

Появление земледелия способствовало созданию более новых и удобных орудий труда. Через определенное время люди соорудили и плуг. Вначале это была просто жердь с острым сучком на ее конце. Она просто привязывалась к упряжке быков. Этим инструментом можно было обрабатывать больше земли, а еще людьми было замечено, что урожай с такого вспаханного поля был выше, чем с земли, обработанной мотыгой. Плугом земля вспахивалась глубже, и семена, посаженные глубже, давали более хорошие всходы.

Принцип работы системы точного земледелия

Точное земледелие это множество отдельных технологий, необходимость внедрения которых определяется на усмотрение собственников и руководителей агропредприятия. То есть можно использовать как все технологии сразу, так и лишь некоторые, эффект от которых будет наиболее значительным для данного предприятия.

В основе всей системы точного земледелия лежит использование точных карт полей со всеми их характеристиками. Разумеется, для каждого поля и так существуют кадастровые карты, определяющие его границы на местности. Однако эти карты практически не дают никакой полезной информации в рамках производственного процесса агропредприятия.

Помимо границ участков нужны точные данные о химическом составе почвы, уровне ее влажности (в том числе глубине подземных вод), количестве получаемой солнечной радиации, углу наклона относительно горизонта, преобладающих ветрах, наличии по близости значимых природных и других объектов (лесов, водоемов, промышленных предприятий, жилых домов, дорог и т.п.). Чем больше факторов учтено и чем подробнее карта, тем точнее можно использовать спутниковые и компьютерные технологии точного земледелия, тем адекватнее и оперативнее можно корректировать производственный процесс.

Составление карт осуществляется различными методиками. Это и взятие проб грунта с дальнейшим проведением лабораторных анализов, и получение информации со спутников, и общий научный анализ каждого участка. Разумеется, карты составляются не на бумаге, а в электронном виде с помощью специальных компьютерных программ, которые интегрируют их с остальным оборудованием.

На основе электронных карт создаются точные инструкции по количеству удобрений, семян, воды, которые нужно внести на каждый участок поля. Эти инструкции загружаются в компьютеризированную сельхозтехнику, выходящую в поле. Далее машина обрабатывает поле с минимальным участием человека, который просто контролирует правильность исполнения этих инструкций. Руководствуясь инструкциями и ведомая с помощью спутниковой навигации, машина сама регулирует количество вносимых удобрений и семян на каждом участке поля. При этом исключаются просветы и нахлесты между обработанными участками.

Факторы плодородия

Обработанное поле

Почва — верхний слой земной коры, обладающий плодородием.

Дословная расшифровка слова («плодородие» — родить плоды), под плодами в производстве растениеводческой продукции (продукты для питания человека или корма для животных) понимается урожай растений. Плодородие почвы является основным показателем, характеризующим качество почвы. Это способность почвы служить культурным растениям средой обитания, источником и посредником в обеспечении земными факторами жизни (вода, питательные элементы, почвенный воздух) и выполнять экологическую функцию.

Основные показатели почвенного плодородия, необходимые для формирования высоких урожаев большинства возделываемых сельскохозяйственных культур:

- агрофизические (плотность почвы в среднем около 1,1 — 1,2 г/см3, пористость 50 — 55 %, из которой 25 — 30 % приходится на почвенный воздух; мелкокомковатая структура, водопрочность макроструктуры (10,0 — 0,25 мм) составляет более 40 %);

- биологические (содержание гумуса не менее 2,5 — 3,5 %; биоактивность почвы — высокая, фитосанитарное состояние (на уровне экономического порога вредоносности, отсутствуют возбудители болезней и вредители));

- агрохимические (кислотность почвы 6,0 — 6,5 (близка к нейтральной), сумма поглощённых оснований 7 — 12 мг.экв/100 г. почвы, содержание подвижных соединений азота от 30 до 50, фосфора 150—250, калия 200—300 мг/кг, содержание микроэлементов: Cu — 0,8 — 1,2; Mo — 0,2 — 0,4; B — 0,5 — 0,6; Zn — 5,0 — 7,0 мг/кг).

Что лежит в основе такой системы?

Точное земледелие основывается на применении максимально детализированных по участкам и характеристикам карт полей. Имеющиеся кадастровые карты дают мало полезной информации, определяя в основном границы поля на местности. А ведь нужны еще сведения об уровне влажности почвы (в том числе УГВ), химическом составе, преобладающих ветрах, угле наклона поверхности, количестве солнечного излучения, наличии естественных и искусственных объектов и расстояния до них (водоемы, леса, дороги, предприятия и прочее). Чем подробнее получается карта, чем больше факторов в ней учтено, тем точнее будут работать компьютерные и спутниковые технологии. И тем быстрее и эффективнее можно вносить изменения в производственный процесс.

Есть разные методики составления подобных карт. Со спутников получается необходимая информация, на местности берутся пробы грунта, по каждому участку выполняется общий анализ. Карты составляются на компьютере и совмещаются с прочим оборудованием.

Затем на основе имеющихся электронных карт прописываются точные рекомендации. В них по каждому участку указывается, сколько надо внести семян, воды, удобрений. Эти инструкции загружаются в бортовой компьютер выезжающей в поле сельхозмашины.

Во время работы агрегата участие в процессе человека (механизатора) сводится к минимуму. В основном он контролирует, правильно ли машина выполняет инструкции. Техника, ведомая спутниковой навигацией, движется по полю, вносит в грунт семена и удобрения, регулируя их количество на каждом участке согласно полученным рекомендациям. Благодаря GPS курс прокладывается так, чтобы исключить накладки или просветы между обработанными полосами. Это называется системой параллельного вождения.

Другие популярные технологии точного земледелия

Как уже было сказано, точное земледелие в сельском хозяйстве — это общая концепция, подход к управлению производственным процессом, а не перечень из нескольких конкретных технологий. По большому счету, к точному земледелию можно отнести все технологии и системы, основанные на компьютерных и спутниковых системах и призванные рационализировать и оптимизировать использование сырья и ресурсов.

Помимо системы параллельного вождения и картографирования полей, о которых мы уже рассказали, стоит упомянуть еще несколько популярных технологий данного направления:

- Системы GPS-мониторинга. Спутниковая навигация может использоваться не только для точного управления трактором или комбайном в поле, но и для отслеживания его местоположения на местности вообще. Установив GPS-маячки во всю сельхозтехнику и весь служебный автотранспорт, можно не волноваться, что водитель зерновоза или комбайнер по пути с поля в ангар завернет в соседнее село по личным делам, тратя казенное топливо и время.

- Мобильные устройства. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие подобные девайсы также находят применение в сельском хозяйстве. Используя установленное на них специализированное ПО и приложения, можно более оперативно отслеживать и анализировать состояние полей во время выездов на местность.

- Робототехника. По мере развития компьютерных технологий всё больше технологических задач можно поручать автоматизированным и роботизированным машинам, которым не требуется постоянный контроль со стороны человека-оператора. Например, компания Knize разработала автономную тележку, которая самостоятельно следует по полю за зерноуборочным комбайном, не допуская просыпа зерна. Также существуют роботизированные системы посева, внесения жидких удобрений и полива, которые удобны для использования на небольших полях и в тепличных комплексах.

- Системы орошения. Всё больше фермеров сталкиваются с возрастающей проблемой нехватки воды для полива полей. Современные технологии позволяют в круглосуточном режиме отслеживать уровень влажности почвы и автоматически поливать только проблемные участки. При этом воды вносится ровно столько, сколько нужно. Это гораздо эффективнее, чем поливать сразу всё поле строго по расписанию.

- Смарт-технологии. Технология «умный дом» позволяет управлять всеми инженерными системами здания из единого центра, более рационально расходуя электричество, воду, тепловую энергию и т.д. Тот же принцип можно использовать и в сельском хозяйстве, когда все объекты (техника, оборудование, здания) соединены в общую информационную сеть и могут контролироваться и отчасти управляться удаленно из единого центра.

- Система датчиков. Разместив в полях беспроводные датчики, можно в реальном времени контролировать состояние посевов, уровень влажности почвы и другие важные параметры удаленно. Это не только снимает необходимость физически выезжать в поля, тратя время и топливо, но и позволяет более оперативно реагировать на любые изменения.

Использовать эти и другие технологии можно как по отдельности, так и в комплексе. Всё зависит от финансовых возможностей предприятия и проблем, которые стоят наиболее остро перед ним.

Первые выращенные растения

Первыми растениями, выращенными людьми, были ячмень, пшеница и просо. А их родина – Передняя Азия (полуостров Малая Азия и области, прилегающие к нему). Именно в этих местах и были найдены самые древние поселения земледельцев. Основание их произошло 10 000 лет назад. Затем из этих мест земледелие стало постепенно распространяться по всему миру.

Можно сделать вывод о том, что такое земледелие в те времена, когда люди уже вели более оседлый образ своей жизни, способствовало появлению новых изобретений, более удобных и усовершенствованных орудий труда. Благодаря этому процессу стало развиваться и ремесло – ручное мелкое производство орудий труда и различных приспособлений.

Системы земледелия

Основная статья: Система земледелия

Скашивание зерновых в Германии, 1948 год

Основные виды систем земледелия:

- Адаптивно-ландшафтная система земледелия — представляет собой сложный комплекс экологически безопасных технологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы, обеспечивающих агрономическую и экономическую эффективность использования агроландшафтов конкретного хозяйства на основе агроэкологической группировки земель. Агроландшафт — природно-территориальный комплекс, естественная растительность которого на подавляющей его части заменена агроценозами. Агроэкологическая группировка земель — условное объединение земель в категории, отражающие их свойства и качество с учётом природно-экологических и социально-экономических условий.

- Зернопаровая система — система земледелия, при которой преобладающую площадь пашни занимают зерновые культуры, значительная площадь отведена под чистые пары и плодородие почвы поддерживается и повышается обработкой почвы и применением удобрений.

- Пропашная система — система земледелия, при которой большую часть пашни занимают посевы пропашных культур, а плодородие почвы поддерживается и повышается за счет интенсивного применения удобрений.

- Травопольная система — система земледелия, при которой часть пашни в полевых и кормовых севооборотах используется под многолетние травы, являющиеся кормовой базой и главным средством поддержания и повышения плодородия почв.

- Плодосменная система — система земледелия, при которой не более половины площади пашни занимают посевы зерновых, на остальной части возделываются пропашные и бобовые культуры.

- Почвозащитная система — система земледелия, основанная на зерно-паровых севооборотах с полосным размещением сельскохозяйственных культур и пара, плоскорезной обработке почвы, внесении удобрений и мероприятиях по накоплению влаги.

Мульча на дачных грядках

Почву в грядках нужно обязательно мульчировать. Мульча — это слой органических (растительных остатков, которыми питаются почвенные микроорганизмы) или неорганических материалов. В грядки нужна только органическая мульча. Слой должен быть не менее 10 сантиметров!

На личном опыте замечено значительное уменьшение вредителей. На всех этих моментах в подробностях трудно остановиться в рамках одной статьи, но об основном поговорим. Мульчируют почву и камнями, и песком, гравием, пленкой, полипропиленом, агроволокном.

Но это лучше использовать для декоративных посадок, а нам нужны растительные материалы, которые могут переработаться почвенными обитателями в плодородный питательный слой.

Из чего лучше делать мульчу

Это может быть сено, солома, скошенная трава, выполотые сорняки (без семян), листовой опад от любых деревьев и кустарников, хвойный опад, опилки, кора, ветки из-под веткоизмельчителя, измельченные кухонные отходы, бумага, картон. Лучше мульчу укладывать на подготовленные гряды с осени. С наступлением теплых дней почвенные труженики принимаются за дело.

Особенно стараются дождевые черви. Пропуская через себя растительные остатки, они превращают их в гумус — верхний питательный слой. Завершают дело бактерии, превращая этот слой в пористый, насыщенный газами, нужными для развития и питания растений.

Где бесплатно взять материал для мульчи на даче

Для меня основным источником являются опилки и осенний листовой опад. Листья собираются осенью, когда соседи и коммунальники сгребают их в кучи. Здесь наступает моя пора. Предупреждаю соседей, чтобы листья не вывозили, а только оставляли у ворот.

Часто даю им мешки или пакеты, они сами собирают в них листья. Иногда вижу, как посадки бывают устелены листьями, словно золотым ковром. Проезжая мимо машиной, буквально за 20 мин. нагребаем 4-5 мешков листьев. Для этого всегда возим с собой веерные грабли и мешки. Это самый ценный материал для мульчи. Осенние листья ассоциируются для меня со спелыми яблоками. За лето они накопили много очень нужных веществ для питания растений и успели созреть, чтобы отдать эти вещества в самом ценном виде.

Основную часть листьев высыпаем на грядки осенью толстым слоем, а оставшуюся весной — в начале лета. Чтобы листья не сдувало осенним ветром, иногда кладем сверху большие ветки. Но чаще сверху насыпаем слой опилок.

У нас рядом с дачей, на которой я экспериментирую с органическим земледелием, находить пилорама и этого добра много и дешево. За зиму толстый слой спрессовывается. Слабые ростки сорняков не могут пробиться через такую броню. А те, которые пробьются, стараются расположить свою корневую систему ближе к поверхности, не углубляясь в нижние плотные слои, поэтому корни развиваются в мульче. Редкие травинки легко удаляются двумя пальцами.

В результате, питательный слой в грядках за сезон увеличивается до 20-30 см. Грядки становятся приподнятые. Сезона через три можно проткнуть почву сухим прутиком, и он легко уйдет на глубину 60-80 см., перекопка не потребуется.

На этом можно сэкономить время и силы при обработке огорода, не нанося вреда окружающей среде, получая качественную и экологически чистую продукцию. Ну, а на этом на сегодня все, конечно есть еще много наработок огородников и биологов в этой области, но их мы рассмотрим отдельно с подробностями в следующих статьях об органическом земледелии на своих дачах, частных домах и просто огородах.