Сравнения и метафоры

Сравнения неразрывно связаны с другим литературным понятием, метафорой — выражением, употребляемым в переносном смысле. Собственно, в основе метафоры и лежит не выражаемое прямо сравнение. Например, строчка А. Блока «Бегут ручьи моих стихов» является типичной метафорой (слово «ручьи» употребляется в переносном смысле). Но эта же строка является и сравнением: стихи бегут, как ручьи.

Интересно использование метафорических приемов в случае так называемого отрицательного сравнения. Примеры сравнения можно без труда обнаружить в былинах. «Не две тучи в небе сходилися, сходилися два удалые витязя» — в этом образце старорусского эпоса одновременно и подчеркивается сходство грозных воинов с темными страшными облаками, и отрицается их тождество, и рисуется совершенно удивительная общая картина.

Отрицательные сравнения, больше свойственные произведениям народного творчества и их фольклорным стилизациям, играют особую роль в восприятии художественного образа. Вот строчка из произведения А. Некрасова: «Не псарь по дубравушке трубит, гогочет сорви-голова — наплакавшись, колет и рубит дрова молодая вдова». Вторая часть выражения (Наплакавшись…) и сама по себе самодостаточна, вполне передает требуемый смысл. Но лишь объединение обеих частей предложения позволяет ощутить всю горечь, весь трагизм произошедшего.

И еще о русском поэтическом творчестве

Замечательных примеров использования сравнительных образов хватает и в творчестве других русских поэтов. Удивительные сравнения в стихотворении Бунина «Детство» точно передают атмосферу жаркого летнего дня, ощущения ребенка, который наслаждается солнцем и ароматами леса. Песок у автора – это шелк, ствол дерева – гигант, а сам залитый солнцем летний лес – это солнечные палаты.

Не менее замечательные, хотя и совершенно иные примеры присутствуют в работах других русских мастеров слова. Сравнения в стихотворении Есенина «С добрым утром!» открывают читателю летний рассвет. Золотые звезды дремлют, вместо речной воды – зеркало затона, на березках зеленые сережки, серебряные росы горят, а крапива обрядилась ярким перламутром. По сути, все стихотворение – это одно большое сравнение. И до чего же красиво!

О сравнениях в творчестве С. Есенина можно говорить долго – до того все они яркие, образные и при этом непохожие. Если в произведении «С добрым утром» атмосфера легкая, радостная, приятная, то при чтении поэмы «Черный человек» возникает ощущение тяжести, даже катастрофы (не зря она считается своеобразным реквиемом автора). И эта атмосфера безысходности тоже формируется благодаря необыкновенно точным сравнениям!

«Черный человек» – поэма трагически своеобразная. Некий черный человек, возникший то ли во сне, то ли в горячечном бреду автора. Есенин пытается понять, что это за видение. И далее целый ряд блистательных сравнений: «То ль как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь», «Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше невмочь», «В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки». Читаешь эти строки и видишь все: и яркую морозную зиму, и огромное человеческое отчаяние.

Что есть сравнение

На самом деле данный термин многозначный. Этот факт подтверждают бесконечные примеры сравнения, наблюдаемые нами в повседневности. В разговорной речи это, скорее, уподобление разных объектов, утверждение, что они равны или похожи.

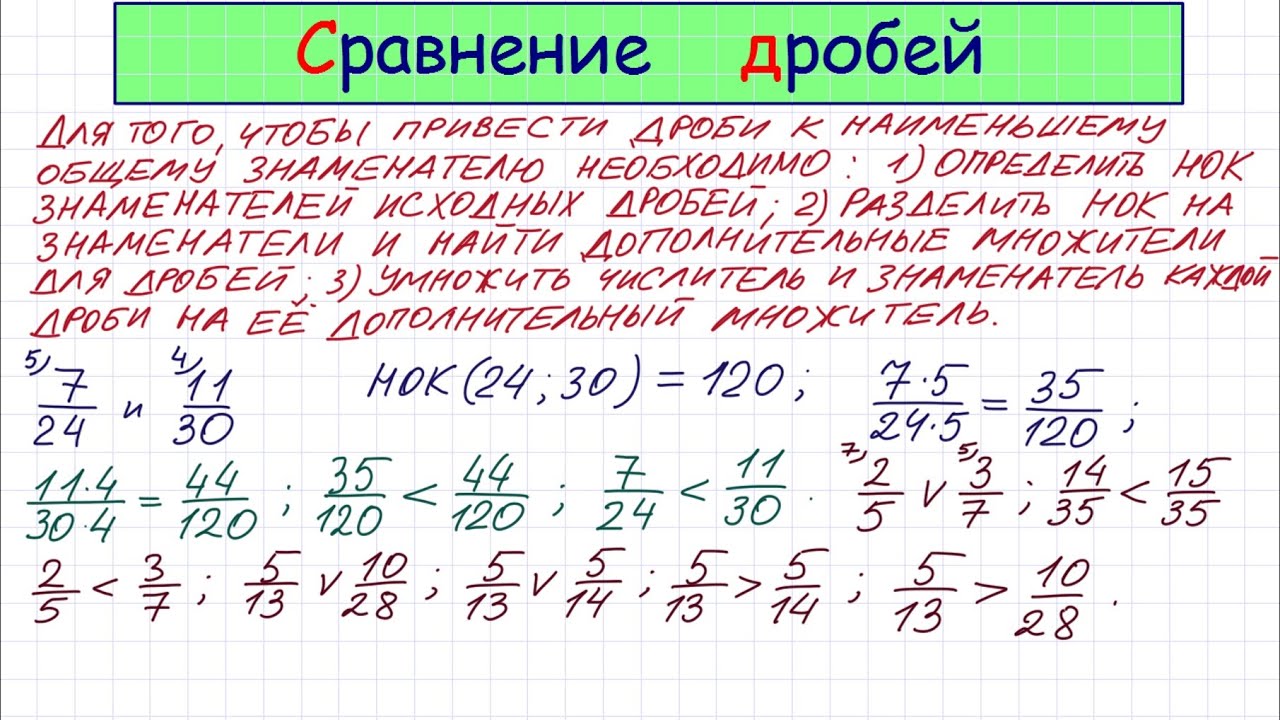

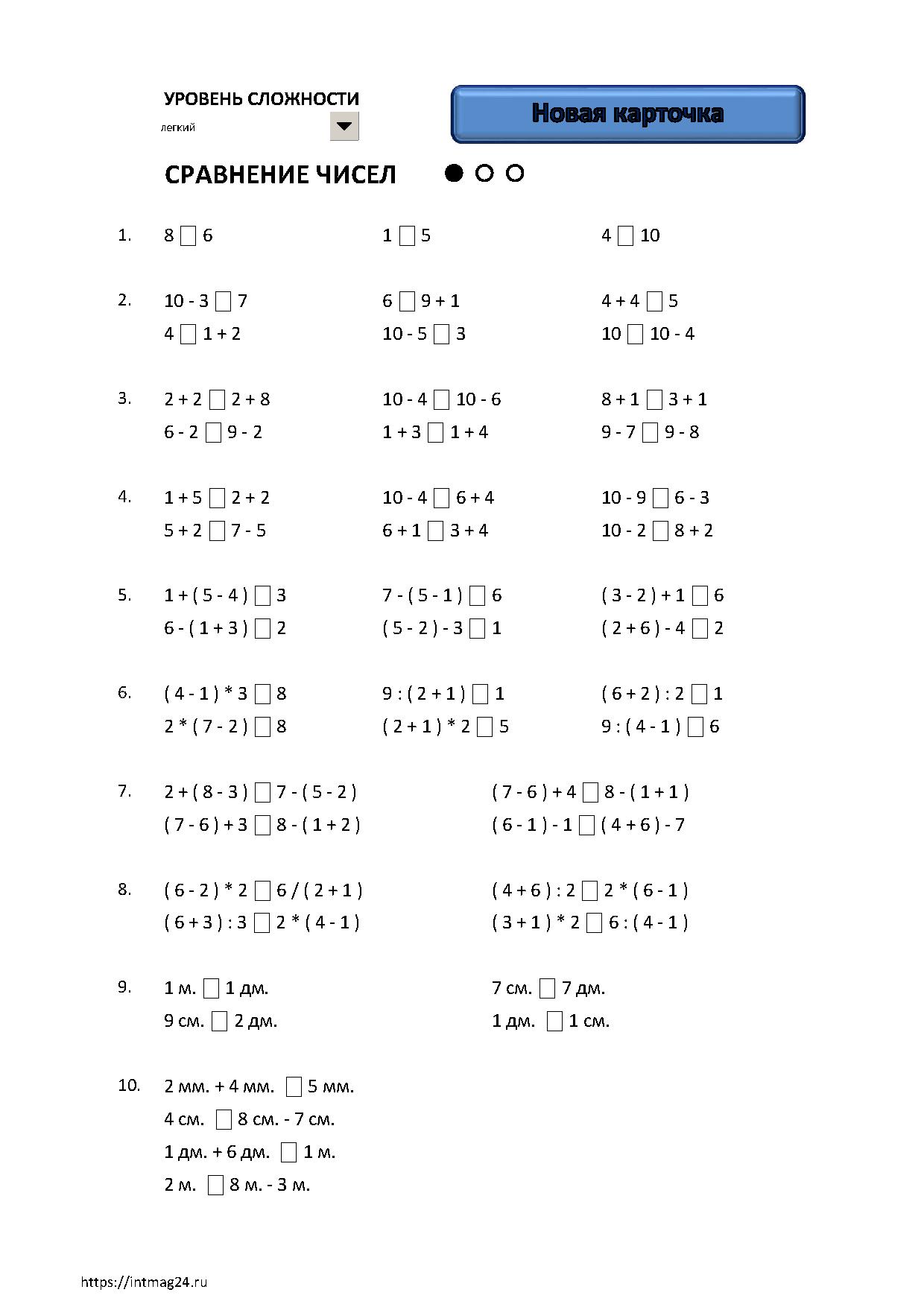

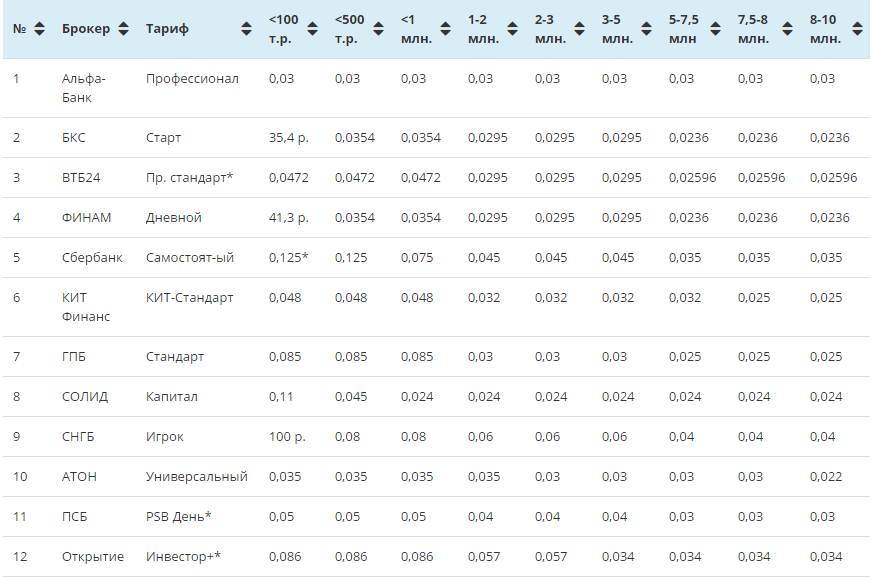

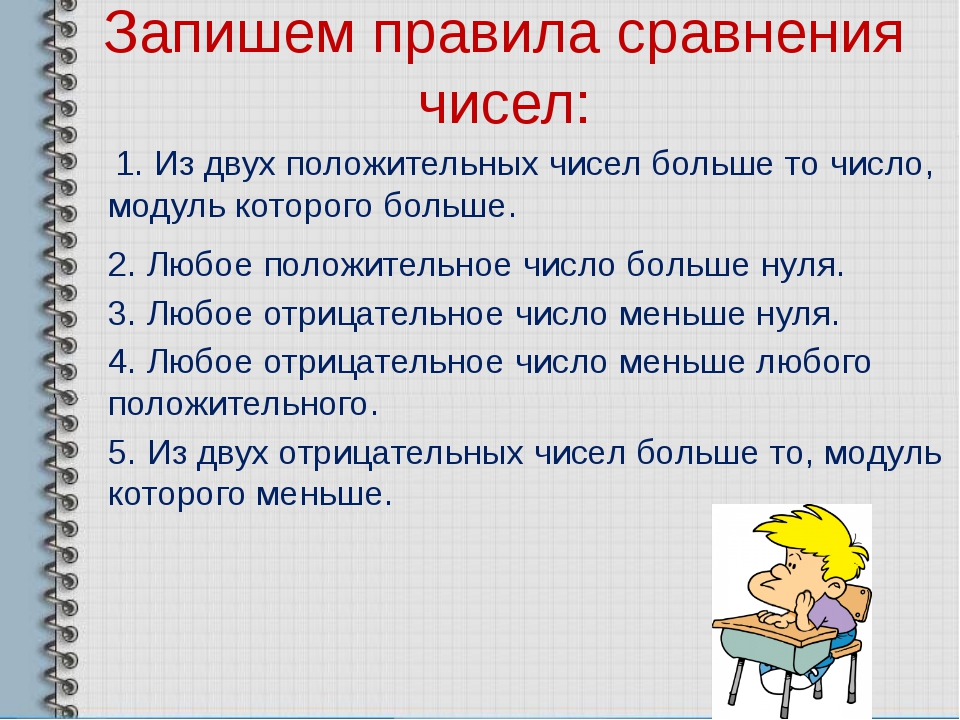

В математике термин «сравнение» переплетается с аналогичным понятием «отношение». Сравнивая числа на равенство либо неравенство, мы находим разницу между ними.

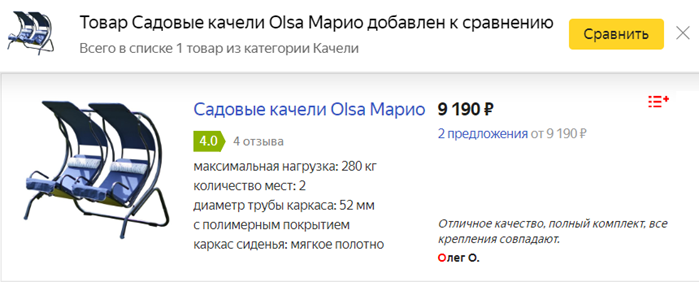

Сравнением также называют процесс сопоставления сходств и отличий, недостатков и преимуществ нескольких объектов. Как показывают примеры, сравнения в таких науках, как философия, психология, социология — это своего рода познавательные операции, лежащие в основе рассуждений о сходствах и различиях изучаемых объектов. При помощи сравнений выявляют всевозможные характеристики этих предметов или явлений.

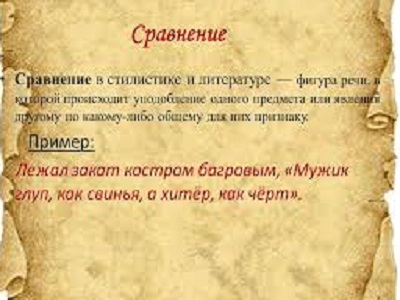

Сравнение: определение

Существует минимум три определения сравнения в литературе.

- Художественный приём, придающий тексту большую выразительность, яркость и позволяющий более полно и образно показать свойства явления или предмета (или его качеств) путём изучения различия или сходства с иными явлениями или предметами (или их качествами).

- Риторическая фигура, позволяющая более полно выявить новые или наиболее характерные и яркие свойства предмета (явления) путём сопоставления его с другим предметом (явлением).

- Приём, позволяющий рассказать о чём-то неизвестном, методом сопоставления его с известными читателю вещами.

Для художественного текста более верным будет первое определение. Но наиболее талантливые авторы художественной литературы успешно работают со вторым и третьим определениями, настолько велика роль сравнения в тексте. Примеры сравнений в литературе и фольклоре последних двух типов:

Он глуп, как дуб, но хитер как лиса.

Не в пример Афанасию Петровичу, Игорь Дмитриевич был телосложением худ, словно ручка от швабры, такой же прямой и вытянутый.

Ростом пигмеи дельты Конго похожи на детей, кожа их не как у негров черна, а желтовата, словно палая листва.

В последнем случае вместе с употреблением «отрицательного сравнения» («не») совмещено прямое уподобление («словно»).

Русский язык настолько богат, что авторы художественных произведений используют огромное количество типов сравнений. Филологи могут их лишь приблизительно классифицировать. Современная филология выделяет следующие два основных типа сравнения и еще четыре сопоставлений в художественной литературе.

- Прямое. В данном случае используются сравнительные обороты (союзы) «как будто», «как», «точно», «словно». Он оголил перед ним душу, как нудист обнажает тело на пляже.

- Косвенное. При таком уподоблении не используются предлоги. Ураган гигантским дворником вымел с улиц весь мусор.

Во втором предложении сравниваемое имя существительное («ураган») используется в именительном падеже, а сравниваемое («дворником») ─ в творительном. Остальные типы:

- Отрицательное. Не гром гремит, Илья Муромец палицей по щиту гвоздит.

- Бессоюзное. В данном случае используется составное именное сказуемое и «тире». Пример: Этот овраг ─ капкан для путника!

- Развёрнутое. В отечественной литературе чаще всего встречается у Гоголя, в 20 веке ─ у Венедикта Ерофеева или Набокова. Основной (сравниваемый) образ подкрепляется красочным описанием вспомогательного образа. Ольга дрожала, как трепещет ласточка, пойманная в гнезде и попавшая в грубые руки хулиганистого мальчишки, который не задумывается о том, что причиняет птичке боль и может легко изувечить её.

Филолог и славист М. Петровский еще в XIX веке выделил из развернутых сравнений в литературе «гомеровское» или «эпическое» уподобление. В данном случае автор художественного текста, не заботясь о краткости, разворачивает сравнение, отвлекаясь от основной сюжетной линии, от сравниваемого предмета настолько далеко, насколько позволит ему воображение. Примеры просто найти в «Илиаде» или у постмодернистов.

Бросился Аякс на врагов, словно оголодавший лев на испуганно сгрудившихся, потерявших пастуха овец, которые остались без охраны беззащитными, как дети без присмотра, и способны лишь робко стенать и пятиться в страхе перед львиною жаждой крови и смертоубийства, которое охватывает хищника, словно безумие, усиливающееся, когда он чует ужас обреченных…

К эпическому типу сравнений начинающему автору художественных текстов лучше не прибегать. Молодому писателю нужно подождать, пока не возрастет его литературное мастерство и чувство художественной гармонии. Иначе неопытный новичок сам не заметит, как, накручиваясь одна на другую, как нитки из разных клубков, подобные «вольные ассоциации» увлекут его далеко от фабулы его основного повествования, создадут смысловую путаницу. Так что сравнения в художественном тексте могут не только упростить понимание описываемого предмета (тигр ─ огромный хищный кот), но и запутать повествование.

Тема, идея, проблематика литературно-художественного произведения.

ТЕМА —

это

жизненное явление, ставшее предметом

художественного рассмотрения в

произведении.

Круг таких

жизненных явлений составляет ТЕМАТИКУ

литературного произведения. Все явления

мира и человеческой жизни составляют

сферу интересов художника: любовь,

дружба, ненависть, предательство,

красота, безобразие, справедливость,

беззаконие, дом, семья, счастье,

обездоленность, отчаяние, одиночество,

борьба с миром и самим собой, уединение,

талант и бездарность, радости жизни,

деньги, отношения в обществе, смерть и

рождение, тайны и загадки мира и т.д. и

т.п. — вот те слова, которые называют

жизненные явления, становящиеся темами

в искусстве.

Задача

художника — творчески изучить жизненное

явление с интересных автору сторон, то

есть художественно раскрыть тему.

Естественно, что сделать это возможно,

лишь поставив вопрос (или несколько

вопросов) к рассматриваемому явлению.

Вот этот-то вопрос, который задает

художник, используя доступные ему

образные средства, и есть проблема

литературного произведения.

ПРОБЛЕМОЙ

называется вопрос, не имеющий однозначного

решения или предполагающий множество

равнозначных решений. Многозначностью

возможных решений проблема отличается

от задачи. Совокупность таких вопросов

называется ПРОБЛЕМАТИКОЙ

.

ИДЕЯ

(греч. Idea, понятие, представление) — в

литературе: основная мысль художественного

произведения, предложенный автором

способ решения поставленных им проблем.

Совокупность идей, систему авторских

мыслей о мире и человеке, воплощенную

в художественных образах называют

художественного произведения.

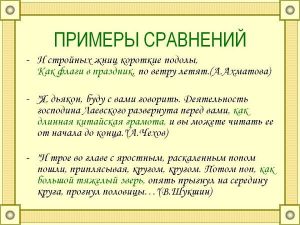

Особенности

Отдавая дань сравнениям как мощным выразителям особенностей русской речи, многие исследователи поражались рассудочности этих сопоставлений. Казалось бы, причем здесь рассудочность? Ведь от сравнений никто не требует особой точности, буквальности! Но вот непохожие примеры сравнения, строки, принадлежащие разным людям. «Были тут огнеликие канны, как стаканы с кровавым вином» (Н. Заболоцкий) и «Похожа, судьба, на базарного ты мясника, чей нож окровавлен от кончика до черенка» (Хакани). При всей несхожести этих выражений их отличает общая особенность. Обе фразы повествуют о совершенно обыденных вещах (о красных цветах, о тяжелой человеческой судьбе) и, записанные чуть в другой форме, легко могли бы потеряться в любом тексте. Но использование сравнений («стаканы с кровавым вином», «нож мясника») оказались именно тем штрихом, который сознательно добавил простым словам особую выразительность и эмоциональность. Наверное, поэтому в песнях и романтических стихах, где и без того силен эмоциональный настрой, сравнения встречаются даже реже, чем в реалистическом повествовании.

Что такое сравнение? Примеры из художественной литературы

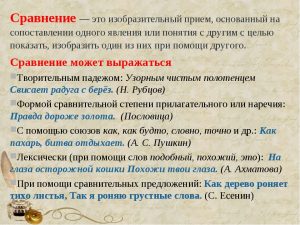

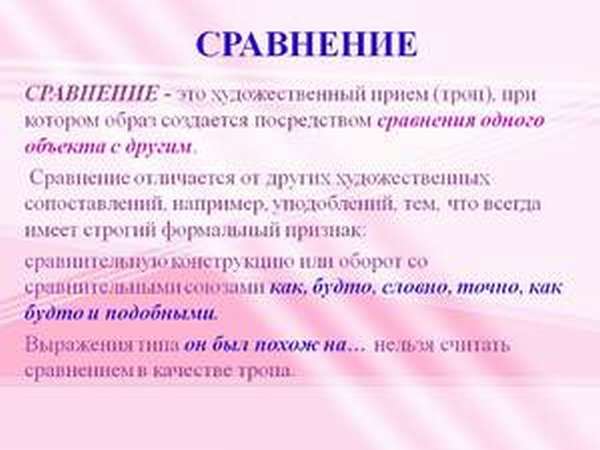

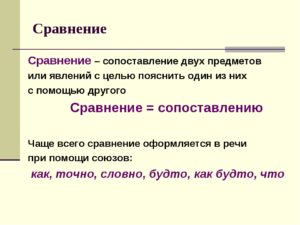

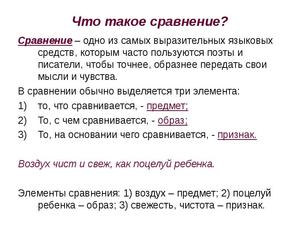

Сравнение — это стилистический приём, основанный на образном сопоставлении двух предметов или состояний.

Сравнение — стилистическая фигура речи

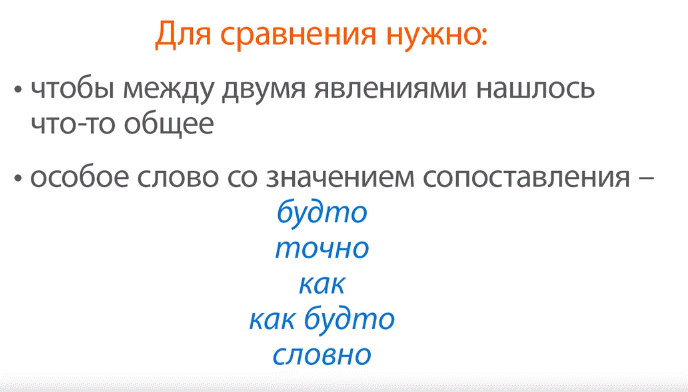

Между некоторыми предметами и явлениями действительности можно установить уравнительные отношения, что является сложной задачей для писателя.

Но в этой необычности и заключается вся сила сравнения как стилистического приема в художественной речи.

Сравнение является стилистической фигурой речи, как и следующие образные средства:

- анафора

- эпифора

- оксюморон

- инверсия

и пр.

Использование сравнения делает восприятие речи многоплановым, вызывает интерес у слушателей или читателей, помогает глубже проникнуть в смысл высказывания, рождает богатые образные ассоциации.

Способы создания сравнения

Сравнения создаются в художественной литературе несколькими способами:

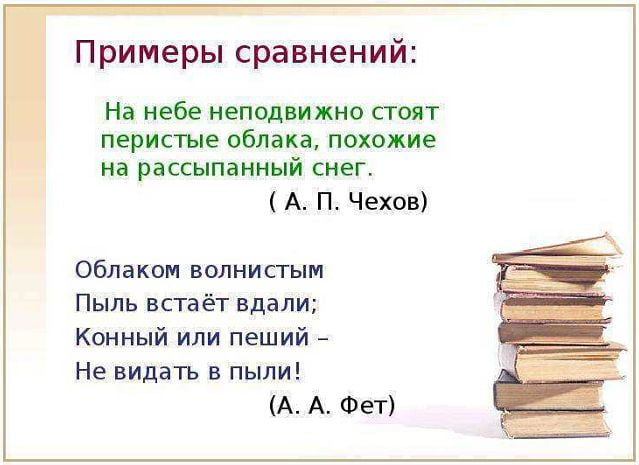

- с помощью сравнительных союзов «как», «словно», «будто», «точно», «что» (чем):

На Красной площади, будто сквозь туман веков, неясно вырисовываются очертания башен. ( А. Н. Толстой)

Он бежал быстрее, чем лошадь. (А.С.Пушкин)

На небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвлённые молнии. Они не только вспыхивали, сколько трепетали и подёргивались, как крыло умирающей птицы. (И.С. Тургенев)

- формой творительного падежа:

Из перерубленной старой берёзы градом лилися прощальные слёзы. (Н.А. Некрасов)

Луга превратились в моря. Там плавали не только дикие утки, но и перелетные лебеди.

Последние сказочным видением возникали на водной глади, и, зачарованный ослепительной красоты миражом, я сидел часами, наблюдая заслезившимися от волнения глазами, как эти явившиеся как будто из сказки существа кружат вдали, а затем так же внезапно, как и положено призракам, исчезают (М. Алексеев).

- формой сравнительной степени прилагательного или наречия:

Сильнее кошки зверя нет.(И.А. Крылов)

- лексически — с помощью слов «подобный», «похожий»:

Пирамидальные тополя похожи на траурные кипарисы. (А.Серафимович).

Он был похож на вечер ясный… (М. Ю. Лермонтов).

Начинается гроза с воздушного столба, образующего набухающее белое облако, похожее на кочан цветной капусты (З. Ауст).

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил (В. Песков).

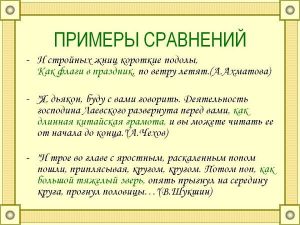

Примеры сравнений из художественной литературы

С помощью сравнения в литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Читаем у классика русской литературы А.С. Пушкина:

Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье. Но, как вино, печаль минувших дней В моей душе чем старше, тем сильней.

Сравнения широко применяются в описании природы:

Внизу, как зеркало стальное, Синеют озера струи, И с камней, блещущих на зное,

Посмотрим, как поэт Николай Заболоцкий мастерски построил стихотворение «Голос в телефоне» на сравнении, чтобы ярко и образно создать настроение этого произведения, более полно донести до читателя свою поэтическую мысль.

Раньше был он звонкий, точно птица, Как родник, струился и звенел, Точно весь в сиянии излиться По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье,

Как прощанье с радостью души, Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность.

Однако некоторые сравнения в результате частого употребления приобрели определённую устойчивость и воспроизводимость, то есть превратились во фразеологизмы:

- храбрый как лев;

- трусливый как заяц;

- голодный как волк;

- красив как бог;

- преданный как собака;

- умер как герой;

- хитрый как лиса;

- крепок как дуб;

- легкий как пёрышко;

- мокрый как мышь;

- красный как рак и т.д.

Примеры сравнений в русском языке

Русский язык считается одним из самых трудных. И в то же время творения отечественных классиков в мире признают наиболее яркими, самобытными, талантливыми. Думается, между этими фактами есть неразрывная связь. Трудность изучения языка состоит в немалом количестве присутствующих в нем особенностей, возможностей, правил. Но это же и открывает огромный простор для талантливого писателя, сумевшего овладеть хитрыми приемами. Русский язык и в самом деле очень богат: в нем присутствуют поистине безграничные возможности, позволяющие превратить обычное слово в яркий зрительный образ, заставить его зазвучать по-новому, чтобы оно навеки осталось в памяти. Особенно располагают к этому поэтические произведения. «Жизнь наша в старости — изношенный халат: и совестно носить его, и жаль оставить». Это строчка П. Вяземского является великолепным образчиком использования сравнений в литературном творчестве.

Что такое сравнение

Примеры сравнений:

В этом четверостишье Михаил Лермонтов сравнивает свет от пожаров с небесным телом, тем самым акцентируя внимание на том, насколько он яркий

Еще один пример из литературы (поэзии):

А это уже Пушкин Александр Сергеевич. У него в этом четверостишье сразу два сравнения и оба связаны с алкогольной тематикой (понятной многим в нашей стране).

Во-первых, по словосочетанию «веселье – похмелье», мы понимаем, что радость осталась в прошлом, а на смену ей пришла тоска. А во-вторых, яркий образ «печаль – вино» создает ощущение безысходности.

Сравнение в стихах

Особенно важна роль литературного сравнения в стихах. Поэт использует богатство языка, чтобы создать неповторимое и эстетически ценное художественное произведение, точнее донести до читателя свою мысль.

Нам часто тяжко так и худо

От трюков каверзной судьбы

,

Но мы с покорностью верблюдов

Своих невзгод несем горбы

.

Такими строками поэт поясняет читателю собственную мысль о том, что большинство бед, случающихся в жизни, естественны, как горбы у верблюдов, что от них иногда просто не избавиться, а нужно просто «пронести» какое-то время.

Без тебя ни трудов, ни отдыха:

женщина ты или птица?

Ведь ты как создание воздуха

,

«воздушница»-баловница!

В большинстве же стихов, авторы используют сравнения для создания яркого, красивого, легко запоминающегося образа. Больше всего таких красочных сравнений в текстах у Н. Гумилёва, Маяковского. А вот И. Бродский остается непревзойденным мастером использования развёрнутых сравнений в художественном литературном стихосложении.

Сравнения используются и в разговорном языке. При написании любого текста, даже школьного сочинения, не обойтись без сравнений. Так что нужно накрепко запомнить несколько правил пунктуации литературного русского языка. Запятые ставятся перед сравнительными оборотами со словами:

- будто,

- словно,

- как будто,

- подобно,

- точно,

Поэтому, когда вы пишите:

-

Он был выше, чем тот подросток, что ей запомнился

. - День разгорелся быстро и жарко, подобно костру, в который вдруг плеснули бензина.

─ в этих ситуациях не сомневайтесь, запятые необходимы. Гораздо больше проблем поджидает вас с союзом «как». Дело в том, что, даже если частица «как» является частью сравнительного оборота, запятая перед ним не нужна, если:

Его можно заменить тире. Степь как море трав

.

Этот союз является частью устойчивого фразеологизма. Верен как пёс

.

Частица входит в сказуемое. Для меня прошлое как сон

.

Союз, по смыслу предложения, заменяется наречием или существительным. Он смотрел как волк

, возможны замены: смотрел по-волчьи

, смотрел волком

.

Где еще не нужны запятые

Не нужны, по правилам пунктуации, запятые перед «как» и тогда, когда в предложении его предваряют наречия или частицы:

Пора заканчивать, полночь вроде как пробило

.

Не выделяется запятыми «как», если перед ним стоит отрицательная частица.

Он посмотрел на новые ворота не как баран

.

Так что, когда будете прибегать к сравнениям, чтоб украсить или сделать более понятным ваш текст, помните о коварстве частицы «как» и правилах пунктуации, и у вас всё будет хорошо!

Образное сравнение — это фигура речи, которая интересным образом сравнивает две разные вещи. Цель сравнения — вызвать интересную связь в уме читателя или слушателя. Сравнение — одна из наиболее распространенных форм образного языка. Образное сравнение можно найти где угодно: от стихотворений до текстов песен и даже в повседневных разговорах.

Сравнения и метафоры часто смешиваются друг с другом. Основное отличие между сравнением и метафорой состоит в том, что в сравнении используется слова «как» для сравнения, а метафора просто указывает сравнение без использования «как». Примером сравнения является: она такая невинная, как ангел. Пример метафоры: она ангел.

Виды сравнений

Существует несколько типов этой стилистической фигуры.

Сравнительный оборот

Оборот образуется при помощи специальных союзов или слова, что в том же значении: Примеры:

- И царица над ребёнком, как орлица над орлёнком (Пушкин);

- хитёр, как турок;

- красив, что твоя дочурка.

Бессоюзное сравнение

Союзы могут быть опущены, тогда явления связываются в бессоюзном предложении при помощи пунктуации.

- Мой отец – скала, твёрдый и непоколебимый.

- Его слово –золото.

Употребление в творительном падеже

Когда признак уподобления пропускают, предмет, с которым происходит сравнение, употребляют в творительномпадеже существительного.

Когда признак уподобления пропускают, предмет, с которым происходит сравнение, употребляют в творительномпадеже существительного.

- Она раненой птицей кричала, оплакивая потерю.

- Враг вихрем прошёлся по нашей земле.

- Он змеёй проскользнул по узкому коридору.

Формы существительных

В сравнительные обороты могут включать существительные в родительном падеже. Примеры:

- Двигаться с грацией танцора.

- Мчаться со скоростью пули.

Отрицательное сравнение

В отрицательном сравнении предметы и явления не уподобляются, а противопоставляются по какому-либо признаку. В литературу этот приём пришёл из фольклора, где активно употреблялся. Примеры:

Как не синее море сколыхалося, царское сердце расходилося. То не кукушка в роще темной кукует рано на заре, – в Путивле плачет Ярославна одна на городской стене («Слово о полку Игореве»).

Слова «похож», «подобен», «напоминает»

Нередко вместо союзов используют особые слова для сравнения. Примеры:

- Наш кот напоминает грозовую тучу – он чёрный и злой.

- Ты так похож на отца. Ее любовь к сыну была подобна безумию (Горький).

Наречие

Уподобление может осуществляться с помощью наречий: Примеры:

- выть по-звериному,

- склонить голову по-птичьи,

- по-матерински добрая рука.

«Гомеровское» сравнение

Это развернутое и очень подробное сравнение. В нём автор как будто забывает, что должно быть изображено. Оно характерно не только для античных текстов, но и для русских классиков и постмодернистов. Пример из художественной литературы:

«Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, изо которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки…» Н.В. Гоголь.

Нужны ли сравнения в обычной речи

Некоторые могут подумать, что сравнения необходимы лишь писателям да поэтам. А вот обычным людям в их обычной жизни они вовсе и не нужны. Это утверждение абсолютно неверно!

На приёме у врача пациент, описывая свои ощущения, обязательно прибегнет к сравнениям: «Сердце болит… То как будто ножом режет, а то — словно в кулак его кто сжимает…» Бабушка, поясняя внучке, как делать тесто для блинов, также вынуждена сравнивать: «Воду добавляешь до тех пор, пока тесто не станет похожим на густую сметану». Мама устало одёргивает не в меру развеселившегося малыша: «Хватит уже скакать будто заяц!»

Наверное, многие возразят, что статья-то посвящена сравнения в литературе. При чём тут наша обыденная речь? Гордитесь, обыватели: многие люди разговаривают, используя литературную речь. Поэтому даже просторечье — это один из пластов литературы.

Средство выразительности языка

Сравнения помогают объяснять понятия или явления, сопоставляя их с другими объектами — сладкий, словно мед, кислый, словно уксус. Но основная цель — отнюдь не подчеркивание характерных свойств предмета. Главным является образное, максимально точное выражение авторской мысли, ведь одно из самых мощных средств выразительности — это сравнение. Примеры из литературы блестяще иллюстрируют его роль в формировании нужного автору образа. Вот строчка творения из М.Ю. Лермонтова: «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла». Можно было просто сказать: «Гарун бежал очень быстро» либо «Гарун бежал с большой скоростью». Но, являясь абсолютно верными по своей сути, подобные фразы не достигли бы даже в малой степени того эффекта, который присущ строкам Лермонтова.

Средство выразительности языка

Сравнения помогают объяснять понятия или явления, сопоставляя их с другими объектами — сладкий, словно мед, кислый, словно уксус. Но основная цель — отнюдь не подчеркивание характерных свойств предмета. Главным является образное, максимально точное выражение авторской мысли, ведь одно из самых мощных средств выразительности — это сравнение. Примеры из литературы блестяще иллюстрируют его роль в формировании нужного автору образа. Вот строчка творения из М.Ю. Лермонтова: «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла». Можно было просто сказать: «Гарун бежал очень быстро» либо «Гарун бежал с большой скоростью». Но, являясь абсолютно верными по своей сути, подобные фразы не достигли бы даже в малой степени того эффекта, который присущ строкам Лермонтова.

Примеры развернутых сравнений

Иногда в качестве сравнений писатели и поэты используют не одно-два слова, а целые предложения. Это позволяет создать весьма яркий образ и более точно передать настроение всего произведения.

Вот один из ярких примеров – стихотворение Константина Заболоцкого «Голос в телефоне».

В самом стихотворении нет предмета, который сравнивают. Он спрятан в названии. А все четверостишья — это сплошное сравнение в совокупности с метафорами. И используя эти приемы, Заболоцкий очень красочно описывает прошедшую любовь. Ведь именно о ней, как вы могли догадаться, идет речь.

Огромные сравнения встречаются и в прозе. Вот, например, отрывок из знаменитой «Илиады» Гомера.

Здесь и вовсе сразу два сравнения. Одно «Аякс – лев», а другое получилось даже двойным «враги – овцы – дети». Причем заметьте, что основные слова звучат только в самом начале, а весь остальной и достаточно массивный кусок текста посвящен сравнению. И это очень поэтично описывает характер битвы.

Заключение

Высказывать свои мысли можно по-разному. Но у одних это блеклые и тусклые фразы, а то и вовсе несвязный лепет, а у других — роскошные цветистые картины. Сравнения и прочие художественные приемы позволяют добиваться образности речи как письменной, так и устной. И не стоит пренебрегать этим богатством.

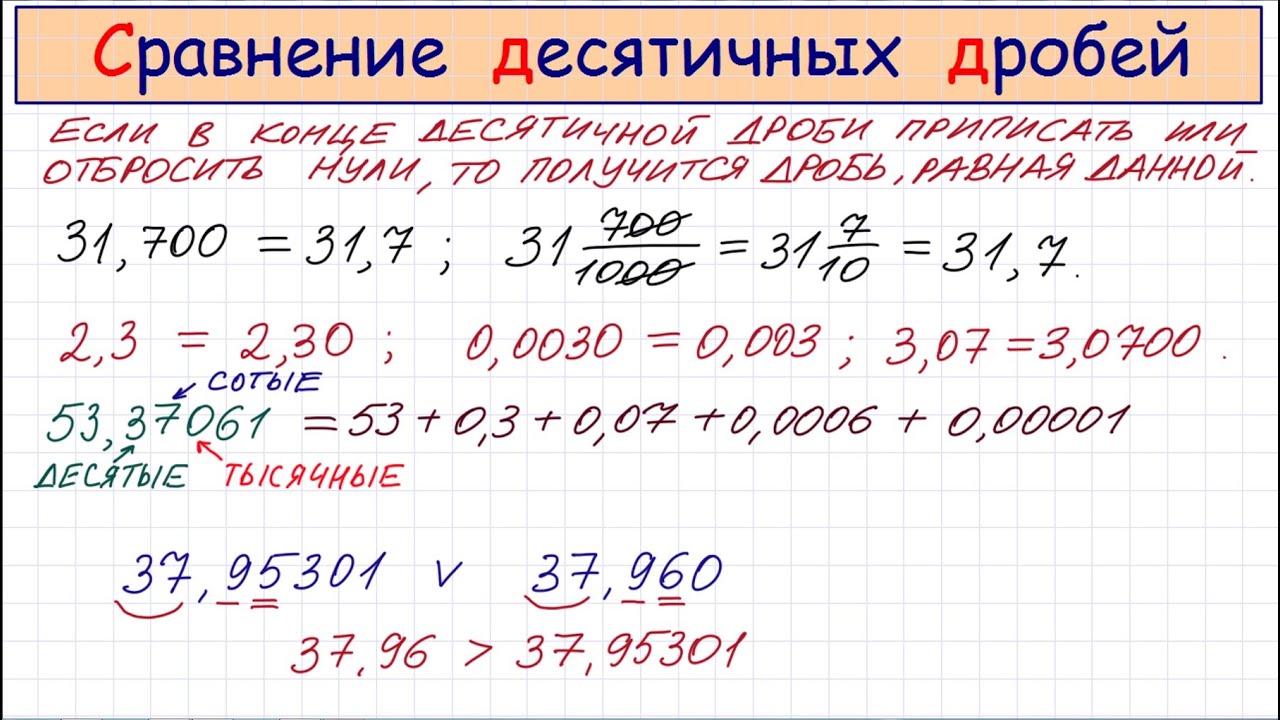

В обыденной жизни мы постоянно вынуждены сравнивать различные объекты в количественном, качественном или ином аспекте. Сравнивать числа, определяя, какое из них больше, а какое меньше, обучают на уроках математики в начальных классах школы.

Однако, оказывается, сравнения используются и в литературе. Рассмотрим, что такое сравнение и в чем его отличие от других изобразительных приемов.

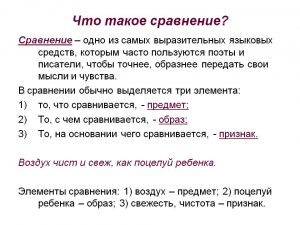

Сравнение – это широко распространенный художественный прием, который в литературных произведениях используется для повышения выразительности и образности описаний. Он основывается на сравнивании описываемых предметов или явлений с другими по каким-либо признакам.

Автор либо передает свои собственные впечатления от увиденного, либо приписывает это своим героям. Как правило, сравнение включает три обязательных составляющих: сам предмет или явление, объект, с которым ведется сравнение, и некий общий для сравниваемых объектов признак.

Интересно, что признак может в сравнении не упоминаться, тем не менее, по контексту читатель или слушатель все равно отлично понимает, о чем идет речь.

Писатели и поэты использовали в своей речи сравнения с древнейших времен. Мы можем найти этот литературный прием в «Одиссее», «Песни о Роланде», «Слове о полку Игореве», былинном народном творчестве, практически в каждом литературном произведении, дошедшем до наших дней. Современные литераторы не менее широко пользуются сравнениями в своих произведениях различных жанров.

Для человеческого мышления сравнение – самый используемый и эффективный прием: мы всегда выносим свое суждение о чем-то новом на основании сравнения с уже известными аналогичными объектами. Поэтому литературные сравнения всегда понятны и убедительны.

В процессе развития русской литературы было создано несколько типов сравнений: простые (союзные), бессоюзные, отрицательные, сравнения через творительный падеж, через наречие и через родительный падеж.

Не менее широко используется сравнение в обычной разговорной речи. Мы ежедневно услащаем свои фразы десятками сравнений, даже не замечая этого и не задумываясь о том, как формулируется мысль.

В то же время филологи выделяют для прилагательных две степени сравнения сравнительную (больше, длиннее, более высокий

и пр.) и превосходную (самый большой, самый широкий

).

Как сравнительная, так и превосходная степени сравнения имеют простую сложную форму. Для сравнительной степени простая форма образуется с помощью суффиксов –ее

или –ей

(выше, быстрей

), а сложная форма – с помощью частиц «более» или «менее» (более вкусный, менее распространенный

).

Для превосходной степени простую форму прилагательного образуют с помощью суффиксов –айш

и –ейш

(редчайший, простейший

). Сложную форму превосходной степени отличают частицы «наименее», «наиболее» и «самый» (наименее желательный, наиболее тяжелый, самый красивый

).

Простое сравнение: быстрый как молния, легкий словно пух

.

Бессоюзное сравнение: дом – полная чаша, язык твой – враг твой

.

Отрицательное сравнение: не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка

.

Сравнение через творительный падеж: всадник летит птицей

.

Сравнение через наречие: с волками жить – по-волчьи выть

.

Сравнение через родительный падеж: мчаться со скоростью ветра

.

Метафора основывается на переносе качеств одного явления или объекта на другой: закат пылал, град пуль, тихий шепот волн

.

В то же время сравнение заключается в уподоблении одного объекта другому по определенным признакам: закат яркий, как пылающее пламя, пули летели градом, шум волн тихий, как шепот

.

По сути, является скрытым сравнением: в то время как сравнение призывает сопоставить какие-то качества двух объектов или явлений, эпитет делает это в скрытой художественной форме. Примеры:

Примеры:

серые как сталь глаза

– сравнение, стальные глаза

– эпитет;

оскалился по-волчьи

– сравнение, волчий оскал рта

– эпитет.