Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы

Служебные части речи не имеют самостоятельного смысла (это незнаменательные части речи), они нужны для связи слов в предложении. К этой категории относятся предлоги, союзы и частицы. К ним нельзя задать вопрос.

Предлог показывает зависимость определенных слов (существительного, прилагательного, местоимения, числительного) от других членов предложения или словосочетания. Например: трава у дома; магазин через дорогу; пришел в поликлинику; два из трех.

Предлоги бывают первообразные, они же непроизводные (в, к, у, от, при, из, о, на и так далее), и производные, образованные от других частей речи (вследствие, насчет, благодаря, спустя, включая).

Союз соединяет однородные члены, части в сложном предложении либо самостоятельные предложения. Союзы бывают сочинительные (и, или, да, а, но, а именно, как…, так и) и подчинительные (что, чтобы, когда, потому что, так как, если, как будто).

Частица добавляет предложению определенный смысловой оттенок. Частицы бывают утвердительными (да, так, точно, ну да), отрицательными (не, ни), вопросительными (ли, разве, неужели, что ли), сравнительными (как, будто, словно, точно, как бы), усилительными (даже, ведь, уж, все-таки), указательными и так далее.

Что такое часть речи в русском языке

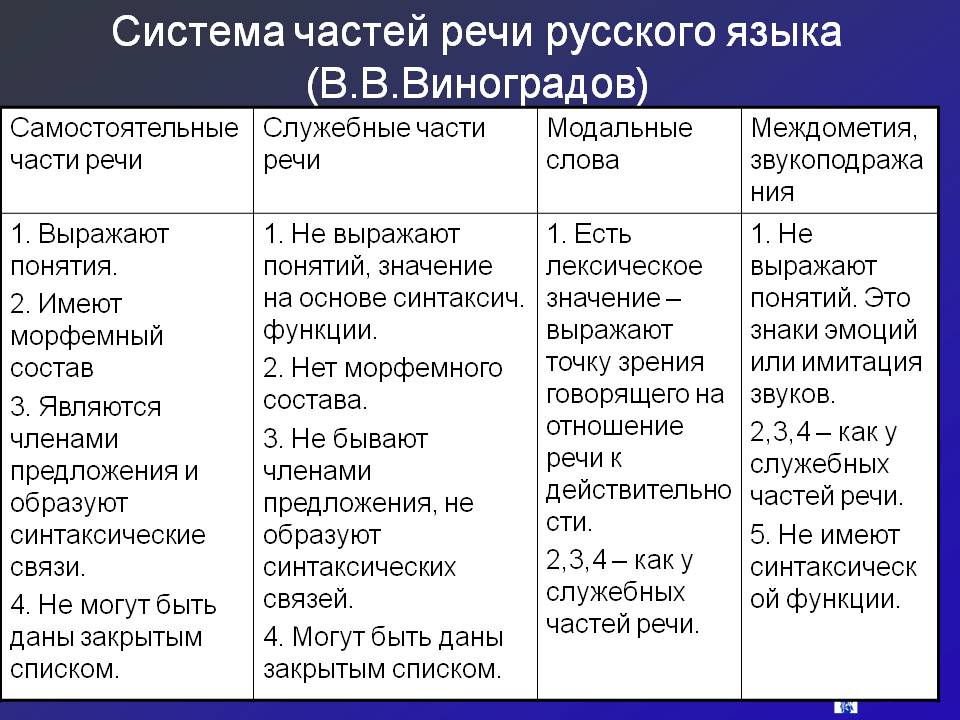

Основываясь на посвящённой этой теме статье знаменитого российского лингвиста Льва Владимировича Щербы, создавшего вместе с группой других филологов теорию фонемы, доминирующим в лингвистической русистике считается принятие многогранности свойств в целях их классификации.

Беря за критерии вышеуказанные признаки и руководствуясь следующими существенными различиями и сходством, лексемы относят к определённым категориям:

- Единство суммарного смысла, как, например, признак признака у наречия.

- Единство грамматических закономерностей и словоизменения.

- Сходность синтаксических функций.

Дифференциация слов по классам занимала учёных ещё в древности и была актуальна на всех континентах и во все времена, так данным вопросом занимались и древнегреческие философы (Аристотель), и древнеиндийские лингвисты (Панини), и учёные царской России (Мелетий Смотрицкий).

Ввиду того, что в рамках русского языка большинство слов изменяемы, рассмотрим их разделение по морфологическому принципу, который широко пропагандировался представителями фортунатовской школы (названа по имени её основателя Ф.Ф. Фортунатова).

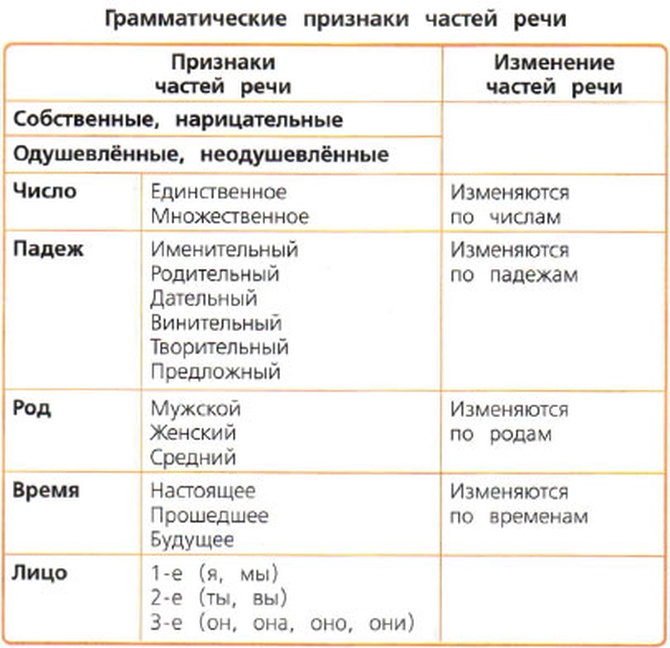

Существуют следующие признаки:

- определённый порядок преобразования слова,

- набор грамматических значений,

- морфологическая структура (например, «как» и «так» – это местоимения, а «грустный» и «весёлый» – прилагательные).

То, к какому классу относится лексема, можно понять, используя лишь типологизацию по морфологическому признаку, однако в других языках использование данного принципа будет не столь очевидным.

Служебные части речи

Отличаются служебные категории слов от самостоятельных тем, что не определяют явления, их особенности, а также не выступают членами предложения. Конструкции со служебными частями речи (союзами) могут быть сложносочиненными (ССП) или сложноподчиненными (СПП).

Служебные части речи

Служебные части речи

Предлог

Предлог – служебная категория слов, определяющая зависимость существительных, числительных, местоимений от других синтаксических единиц.

Предлоги бывают следующих видов:

- Производные: посреди поля, вдоль полосы,

- Непроизводные: с молоком, у дома, на столе.

Внимание! Слово между часть, по-другому, категория речи – предлог, пишется отдельно от других, а между как приставка слитно: Между небом и землей. Междуэтажное перекрытие

Союз

Союз – категория, которая соединяет однородные единицы речи и синтаксические конструкции.

По конструкции выделяют союзы:

- Простые: не грустно, а весело, чистая и бодрящая вода, в тесноте да не в обиде, скромно, но со вкусом, и др.

- Составные: потому что мы решили, с тех пор как мы пришли, я поехал в город, для того чтобы посетить брата и др.

По смыслу союзы делятся на:

- Сочинительные (составляют однородные чл. предл. и простые предложения в ССП. – и, или, либо, да, однако и др.). Маша и Коля дружат с детства (однородные подлежащие). В Индии машины не пользуются популярностью, а тяжелую работу выполняют слоны (ССП).

- Подчинительные (связывают простые предл. в СПП – хотя, когда, едва, словно, и др.). Когда придет весна (зависимая часть), птицы вернутся с юга домой (главная часть).

Внимание! Нередко вызывает затруднение следующее слово: итак часть (категория) речи союз, имеет заключительное значение пишется слитно, и так союз с местоимением, пишутся раздельно. Итак, мы подошли к концу

И так продолжалось довольно долго.

Частица

Частица – категория, которая вносит добавочный смысл в синтаксические конструкции. Частицы делятся на:

- Формообразующие служат для образования форм слова: пусть ночует, да ради бога, давай играть, и др.

- Отрицательные: не пил, не читал, не сделаю, ни за что,

- Модальные вносят дополнительный эмоциональный окрас: то ли еще будет, разве ты не в курсе, неужели это случилось, лишь бы обошло стороной, вот так дела, и др.

Междометие

Междометие – неизменяемая часть речи, выражающая, но не называющая чувства/побуждения к действию. В синтаксических конструкциях междометия обособляются запятой или восклицательным знаком. Примеры: Ай! Ой! Ух! Караул! Алло! Браво! и др.

Русский язык 10 класc 18-20 неделя Самостоятельные и служебные части речи

Русский язык 11 класс. Служебные части речи: предлог, союз, частица

https://youtube.com/watch?v=eRPcTEhm0Tw

Группы

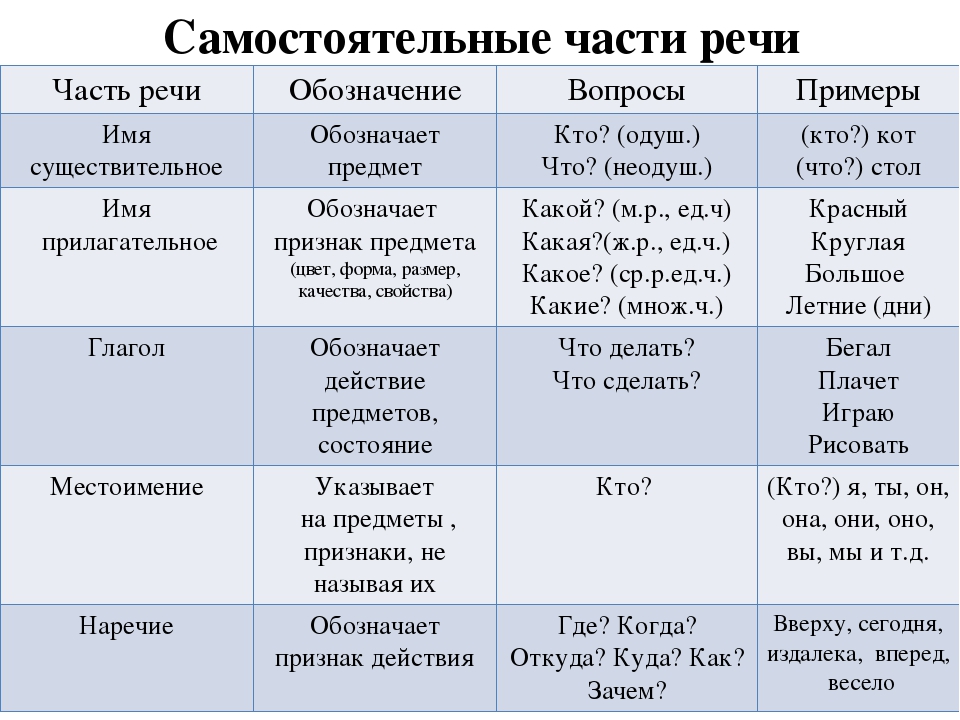

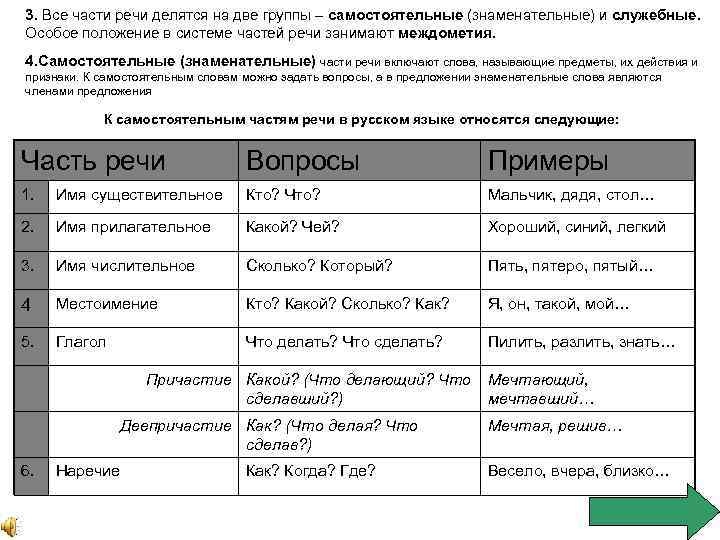

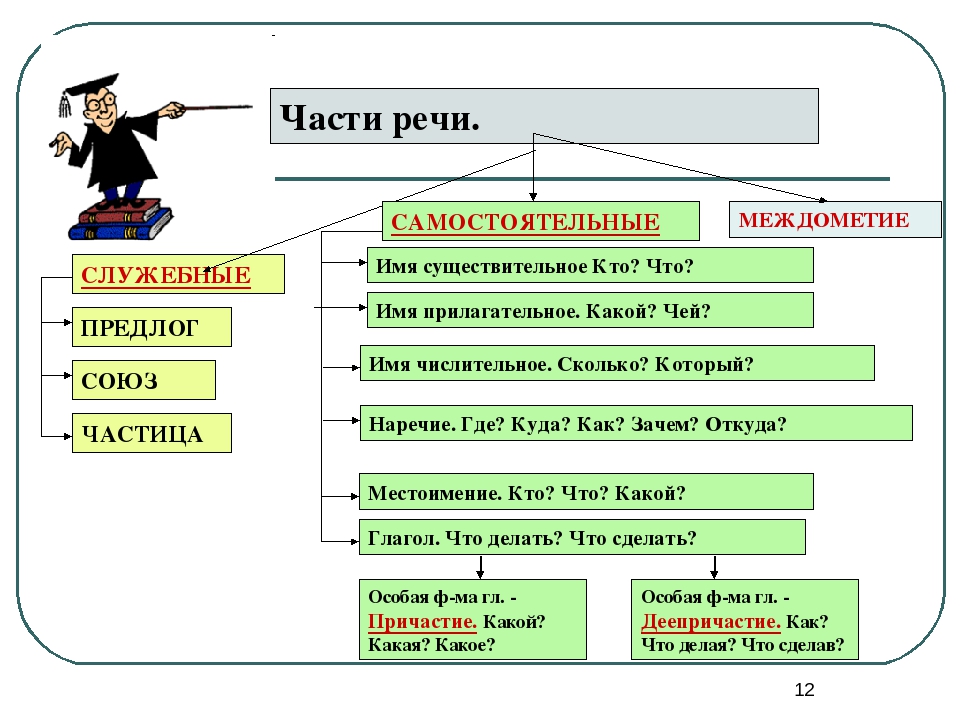

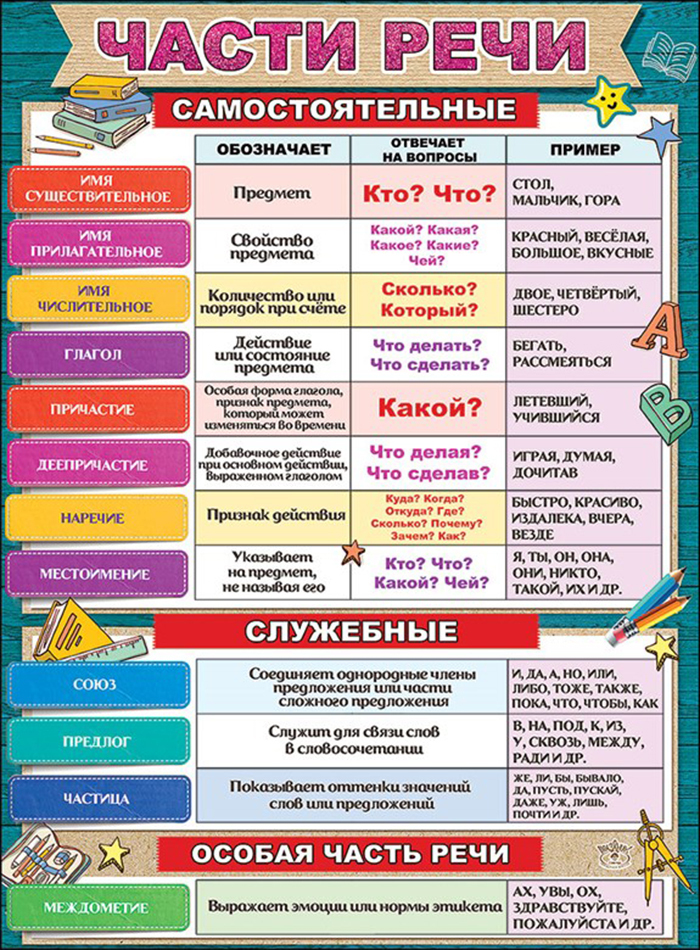

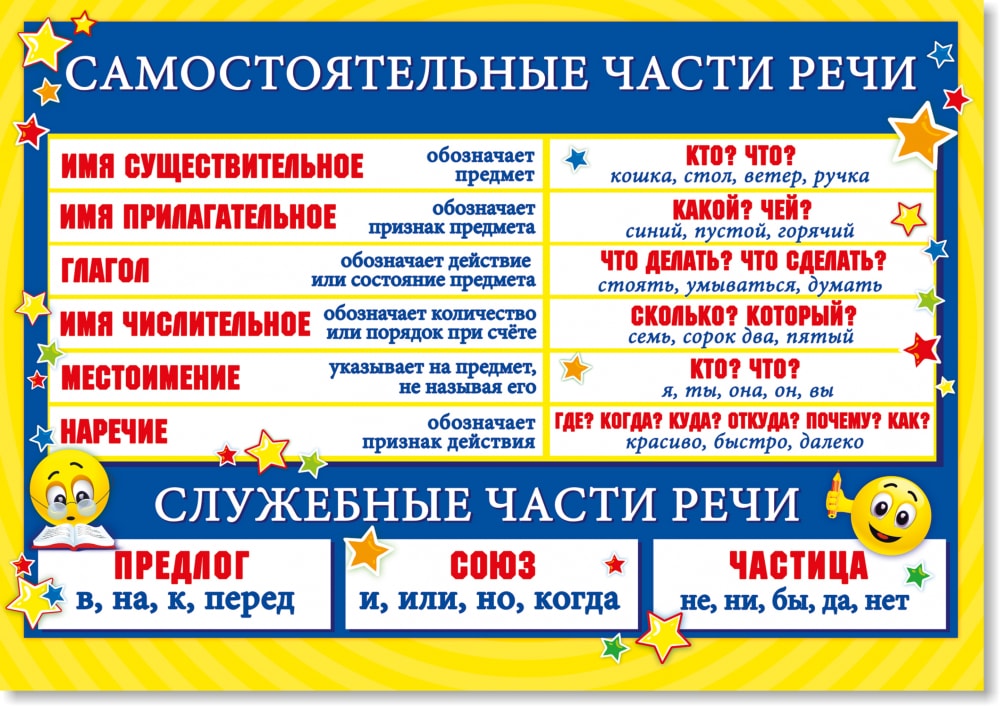

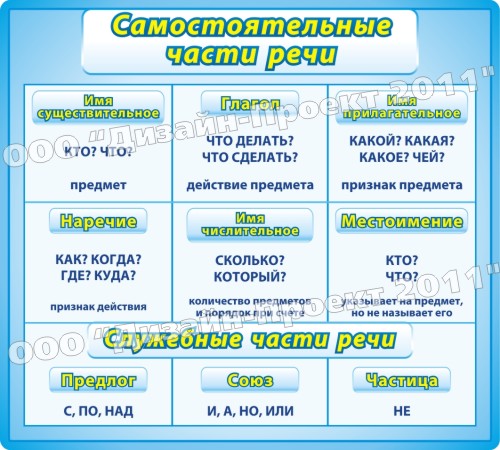

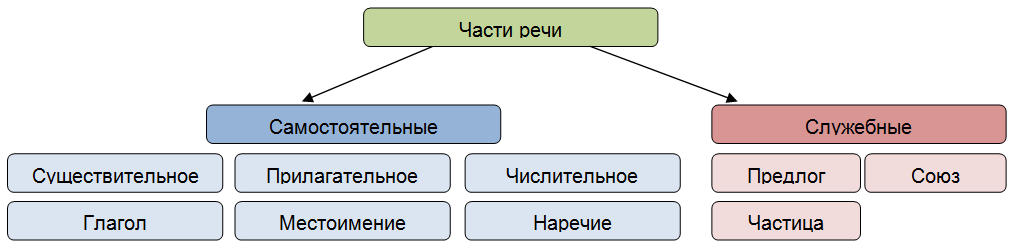

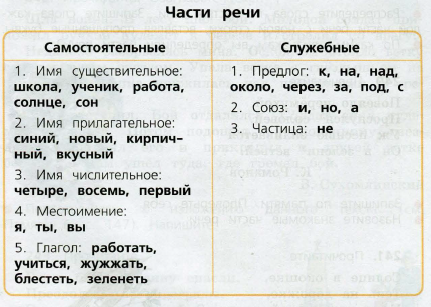

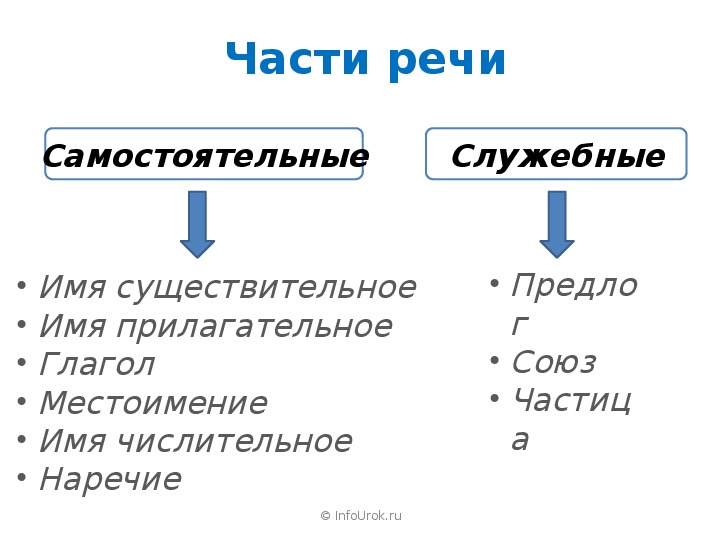

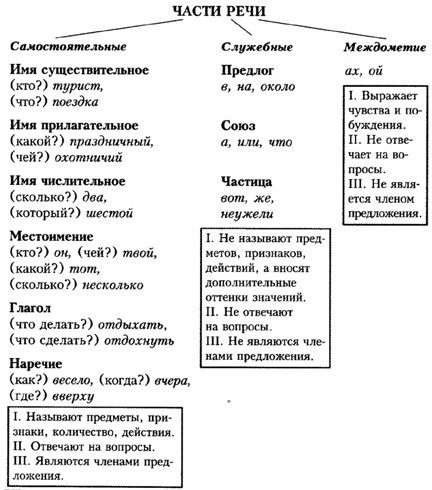

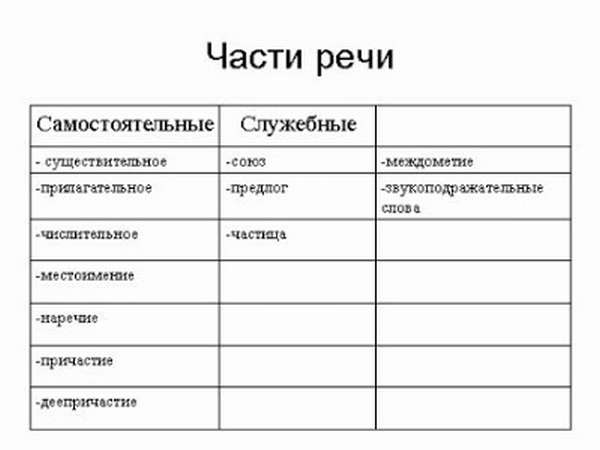

Рассмотрим, какие бывают части речи. Называют две большие группы:

- Знаменательные — наделяют предметы именами,

дают их характеристики или указывают на них. Фактически, все слова сосредоточены в этой группе. - Служебные – определяют отношения между знаменательными словоформами, способствуют их связи в одном предложении. Они не несут смысловой нагрузки, служат конструктивному построению речи.

Обособленную группу составляют междометия

. Они выражают чувства. Представим, что человек в процессе готовки порезал палец. Необходимо выплеснуть эмоции. Травмированный может долго сокрушаться, используя все известные самостоятельные и служебные части речи. То есть, описать нож, свершенное действие, признаки, которыми он обладает (знаменательные); с помощью предлогов определить отношения с предметом (служебные). А может просто воскликнуть «Ай!»

Важно!

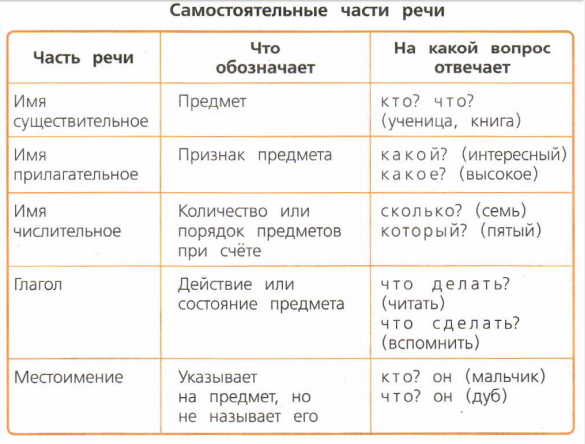

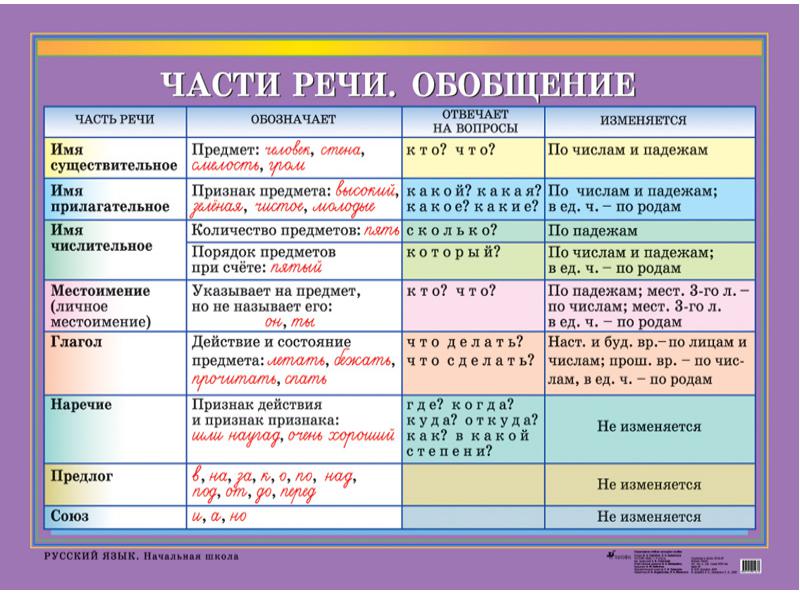

Задать вопрос можно только к знаменательным словоформам. Характеристики частей речи и примеры мы поместили в таблицу

Характеристики частей речи и примеры мы поместили в таблицу.

Самостоятельные и служебные части речи

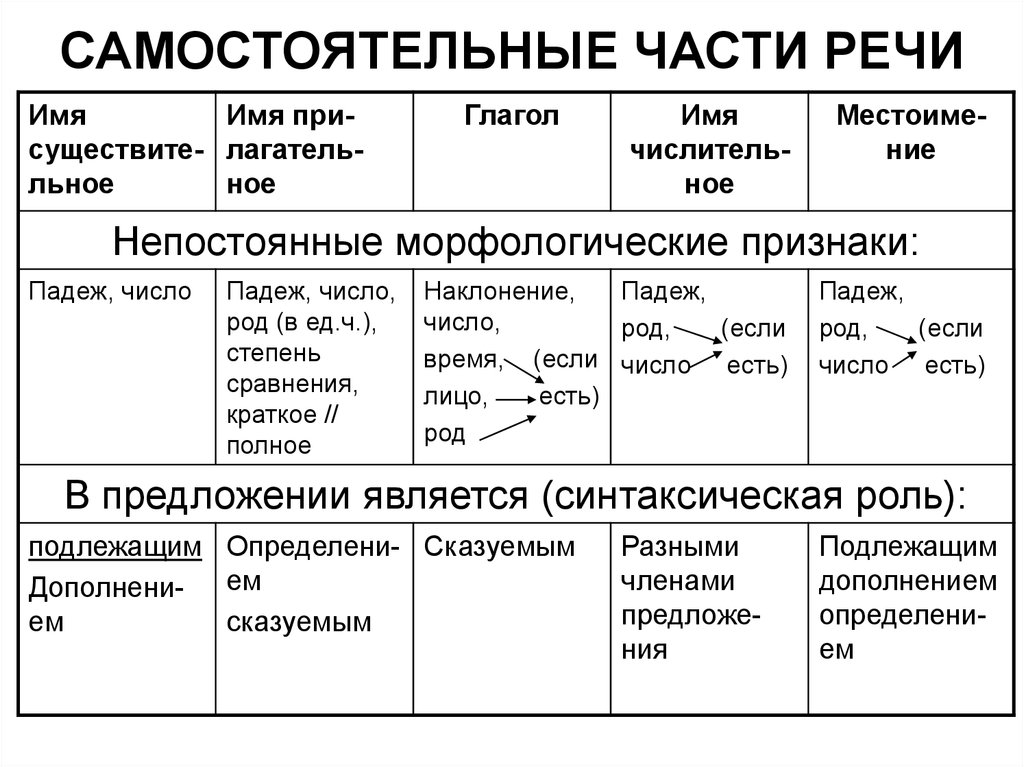

Слова русского языка делят на самостоятельные и служебные части речи в соответствии с их грамматическими и синтаксическими признаками.

Рассмотрим, какие самостоятельные и служебные части речи существуют в русском языке.

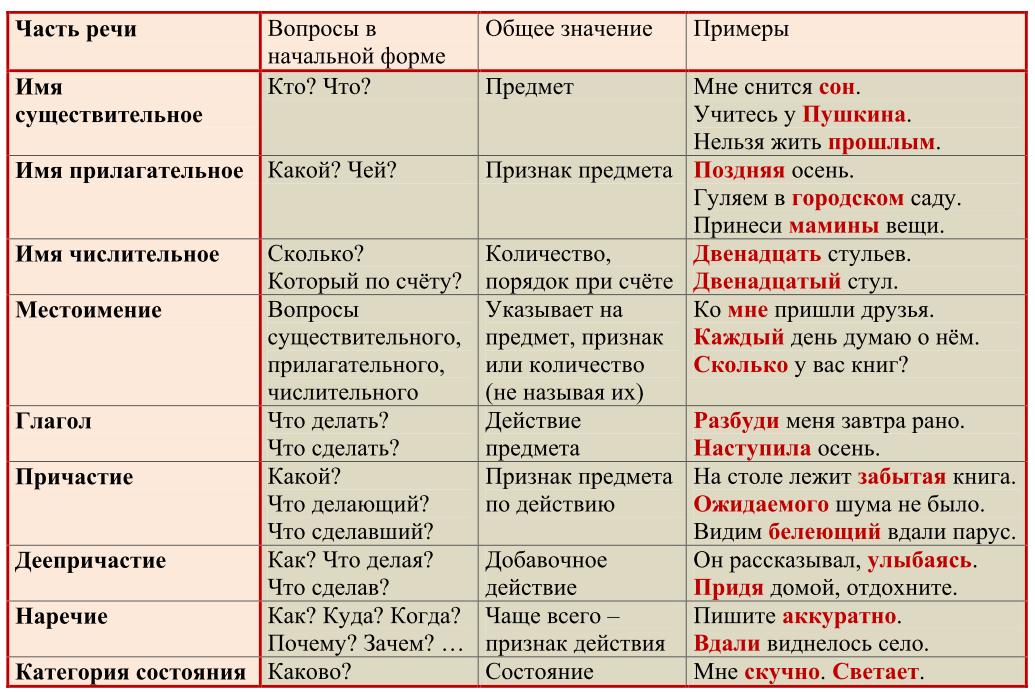

Что такое части речи?

Части речи — это лексико-грамматические классы слов, обладающие одним общим значением, сходными морфологическими и синтаксическими признаками.

Например, некоторые слова имеют общее значение предметности (небо, красота). Другие слова объединяет способность обозначать признак, качество или принадлежность (синий, добрый, дедушкин).

Многочисленная группа слов обозначает действие или состояние (увлечь, почувствовать) и т. д.

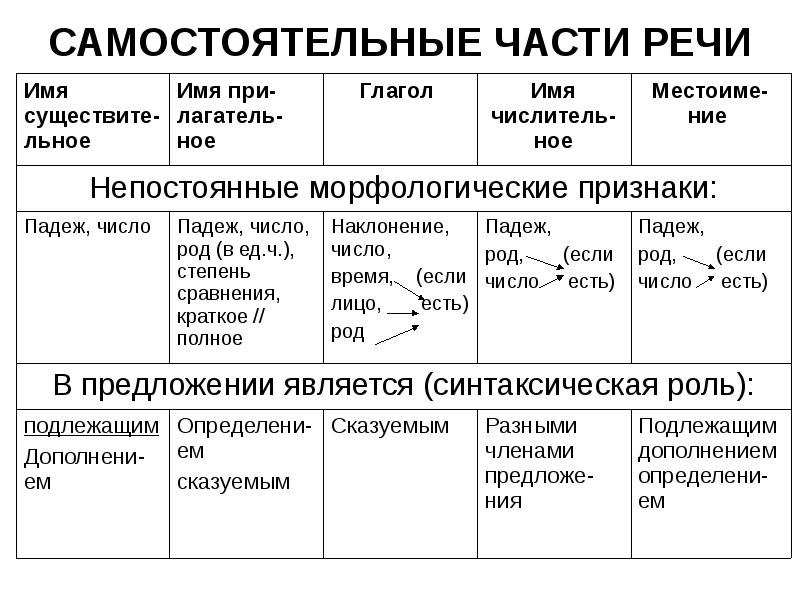

Чтобы определить часть речи, к которой принадлежит слово, важно выяснить

- общее грамматическое значение (что называет слово);

- морфологические признаки (грамматические значения рода, склонения, числа, падежа, лица, наклонения, времени и пр.)

- какую синтаксическую роль выполняет слово в предложении.

В соответствии с этими основными критериями все слова делятся на самостоятельные и служебные части речи.

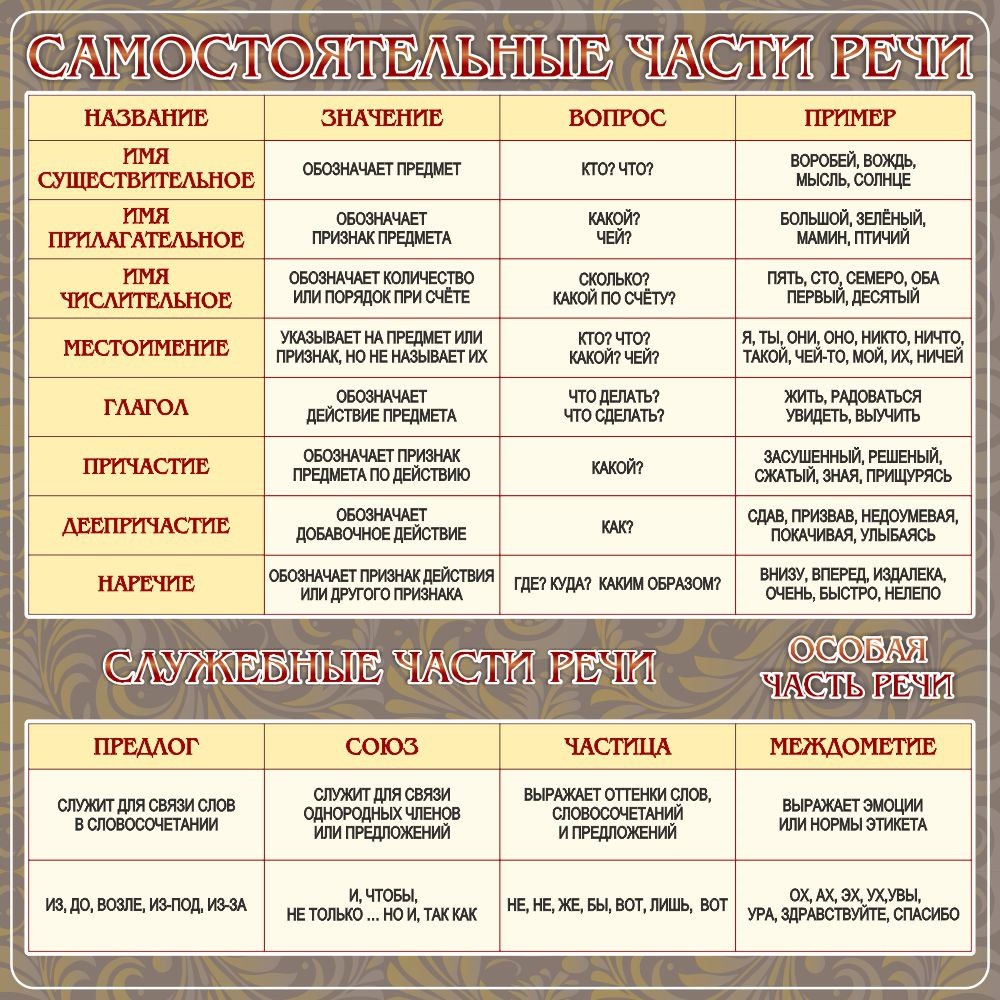

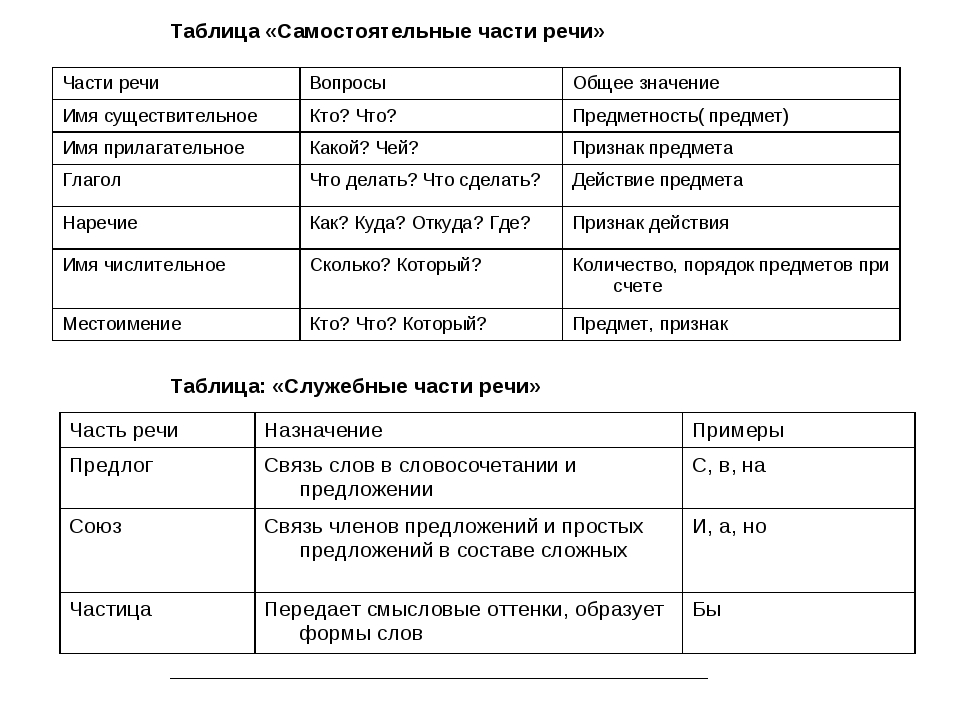

Таблица «Самостоятельные части речи»

| Имя существительное | предмет | кто? что? | юноша, день |

| Имя прилагательное | признак предмета | какой? чей? | храбрый, соловьиный |

| Имя числительное | количество или порядок предметов при счёте | сколько? который? | семь, двое второй, восьмой |

| Местоимение | указывает на предмет, признак или количество | кто? что? какой? сколько? | я, ты, он, они каждый, несколько |

| Глагол | действие или состояние предмета | что делать? что сделать? | гладить, думать решить, придумать |

| Наречие | признак действия, состояния или другого признака | как? где? когда? почему? зачем? | вдвоем, вверху, навсегда, сгоряча |

| Категория состояния | состояние живых существ, среды | о чём говорится? | пасмурно, душно |

Глагол имеет особые формы:

1. причастие, которое обозначает признак действия:

- смотреть — смотрящий вперед;

- увидеть — увидевшие ежика;

- рассыпать — рассыпанный по столу;

- вымыть — вымытое окно;

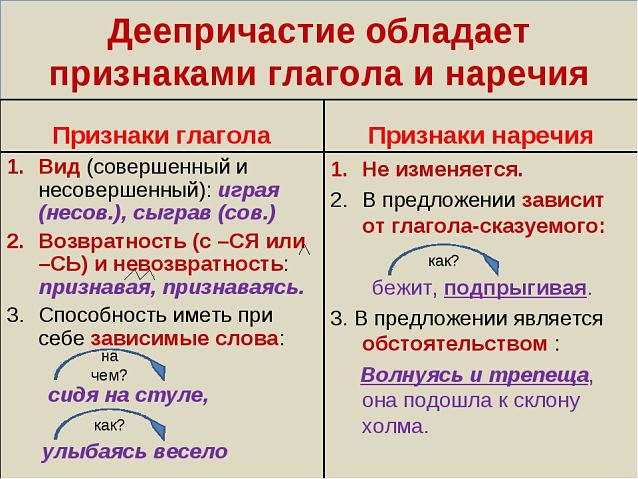

2. деепричастие обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом:

- бросать — бросая;

- посмотреть — посмотрев.

Предлоги

Предлоги связывают слова друг с другом и выражают зависимость имени существительного, прилагательного, числительного или местоимения от других слов в словосочетании и предложении:

- сидим на берегу озера;

- нарисовать во второй раз;

- встретиться с ним.

Союзы

Союз служит для связи однородных членов предложения, простых предложений в составе сложного и фрагментов текста.

Весной возвращаются в родные места скворцы. грачи и зяблики.

Сизая туча раскинула свои крылья по всему небу, но тонкий золотой луч пробился сквозь нее.

Частицы

Частица придает дополнительные смысловые оттенки словам или предложениям и служит для образования некоторых форм слов.

Лес как будто бы притаился и замер, прислушиваясь к шагам охотников.

Не прочтешь ли нам свои стихи?

Пусть светятся твои глаза радостью!

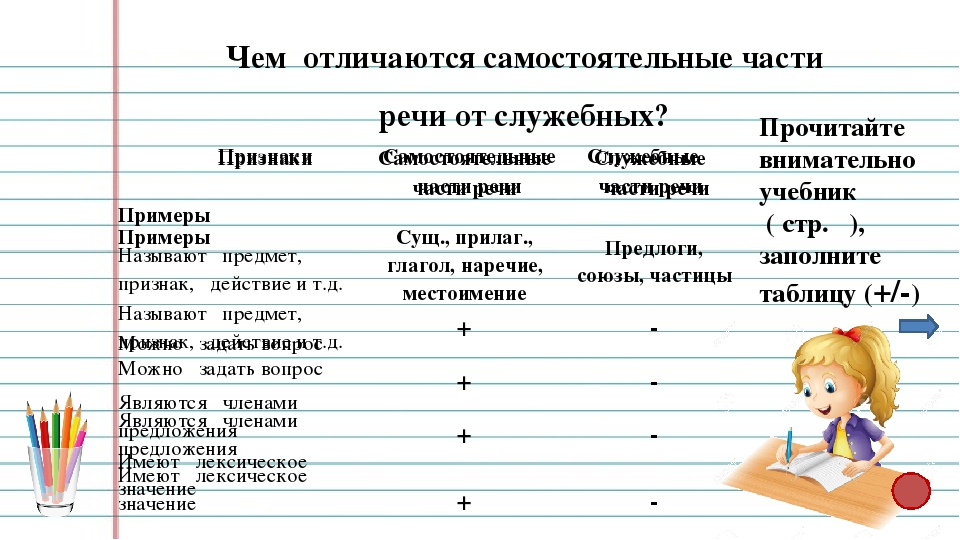

К словам служебных частей речи нельзя задать вопрос. Служебные части речи самостоятельно не являются членами предложения, однако входят в состав тех слов, с которыми употребляются в высказывании.

Чтобы понять отличие служебных частей речи от самостоятельных, рассмотрим таблицу.

Таблица «Отличие самостоятельных и служебных частей речи»

| 1. имеют лексическое значение | нет лексического значения |

| 2. можно задать вопрос | нельзя задать вопрос |

| 3. имеют грамматические признаки | не изменяются |

| 4. делятся на морфемы | не имеют морфемного состава |

| 5. самостоятельный член предложения | член предложения только с другим словом |

Признаки глаголов

В русском языке у глаголов имеются следующие признаки:

- Лицо

- Число

- Время

- Наклонение

- Вид

- Род

- Залог

- Спряжение

- «Возвратность»

Наклонение

| Инфинитив | Изъявительное: | Условное (сослагательное): | Повелительное: |

|---|---|---|---|

| работать | работаю | работал бы | работай |

| писать | пишу | писал бы | пиши |

| делать | делаю | делал бы | делай |

Глаголы в изъявительном наклонении описывают действия, которые происходят, происходили или будут происходить на самом деле.

Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам. В настоящем и будущем времени гласная конца основы неопределенной формы иногда отсекается, например: видеть — вижу.

В изъявительном наклонении глаголы несовершенного вида имеют три времени: настоящее, прошедшее и будущее сложное, а глаголы совершенного вида — два времени: прошедшее и будущее простое.

Глаголы в условном (сослагательном) наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях.

Условное наклонение глагола образуется от основы неопределенной формы глагола при помощи суффикса -л- и частицы бы (б). Эта частица может стоять после глагола и перед ним, может быть отделена от глагола другими словами.

Глаголы в условном наклонении изменяются по числам и в единственном числе — по родам.

Глаголы в повелительном наклонении выражают побуждение к действию, приказ, просьбу. Они употребляются обычно в форме 2-го лица, не изменяются по временам.

Формы повелительного наклонения образуются от основы настоящего или будущего простого времени с помощью суффикса -и- или нулевого суффикса. Глаголы в повелительном наклонении в единственном числе имеют нулевое окончание, а во множественном — -те. Иногда к глаголам повелительного наклонения прибавляется частица -ка (напр., почитай-ка), которая несколько смягчает приказание.

Вид глагола

- Несоверше́нный вид обозначает действие в его течении, без указания на границу действия (отвечает на вопрос «что делать?») (рисовать, петь).

- Соверше́нный вид обозначает действие, ограниченное пределом (отвечает на вопрос «что сделать?») (нарисовать, спеть).

Существуют глаголы, не имеющие парных форм другого вида:

- принадлежать, разгуливать (только несовершенный вид);

- грянуть, очутиться (только совершенный вид).

Есть глаголы, совмещающие значение несовершенного и совершенного вида — двувидовые глаголы (велеть, обещать, ранить, казнить, многие глаголы на -ировать).

Род глагола

Род глагола, как и у имён существительных, может быть мужским, женским или средним. Глагол проявляет признак рода только в прошедшем времени, род глагола определяется по окончанию (делал, делала, делало).

Залог глагола

Залог глагола может быть действительным или страдательным. Действительный залог употребляется, когда описываемый объект совершает действие (например: «Ученик читает книгу.»). Страдательный залог употребляется, когда действие совершается над объектом («Книга читается учеником»).

Деепричастие

Деепричастие — это неизменяемая глагольная форма, которая обозначает добавочное действие и совмещающая признаки глагола и наречия. Деепричастия отвечают на вопросы что делая? (решая, думая) и что сделав? что сделавши? (написав, подумавши).

Категория времени не свойственна деепричастиям. Деепричастия имеют несовершенный или совершенный вид. Они сохраняют вид глагола, от которого были образованы:

- (что сделать?) опустить — опустив глаза;

- (что делать?) цепляться — цепляясь.

Деепричастие сохраняет глагольный признак — переходность или непереходность:

- сидя на скамье (неперех.);

- написав (что?) сообщение (переход.).

Как и глаголы, деепричастия бывают возвратными и невозвратными:

- указать — указав;

- улыбаться — улыбаясь.

Деепричастие, как и глагол, определяется наречием:

- взяв (как?) крепко за руку;

- посмотрев (как?) внимательно.

Морфологические признаки деепричастия

- начальная форма — инфинитив;

- вид

- переходность

- возвратность

В предложении деепричастие является обстоятельством.

Принципы классификации

Исследованием слов занимается морфология, где все слова определяются как самостоятельные части речи и служебные. Классифицируются они по нескольким критериям:

- Семантический – обобщенное значение группы. Например, чтобы обозначить какой-либо предмет, пользуются существительным.

- Морфологический – показатель видоизменения словоформы. Она может быть постоянной или меняться при переходе в другой род, падеж.

- Синтаксический – свойство слов связываться в конструктивное предложение и быть его членами.

Исследователи по-разному классифицируют слова. Нет единого мнения о том, сколько частей речи в русском языке. Общепринятым правилом является выделение 10 речевых групп.

Исследователи по-разному классифицируют слова. Нет единого мнения о том, сколько частей речи в русском языке. Общепринятым правилом является выделение 10 речевых групп.

Числительные изучают только в школе. Академики приравнивают их к прилагательным. Спор идет вокруг причастия и деепричастия. Одни языковеды отмечают у них проявления глагольных свойств. Другие уверены, что такие формы необходимо выделять в самостоятельные (знаменательные) части речи.

Отдельные учебники предлагают относить слова «нигде», «там», «туда» к наречиям. Этим обусловлено различие состава местоимений. При написании статьи мы руководствовались литературой, утвержденной Министерством образования.

Части речи в русском языке: самостоятельные и служебные части речи, примеры

Части речи – это категории, на которые делятся слова по своему значению и свойствам.

В русском языке их классифицируют на самостоятельные и служебные. Так, имя существительное – самостоятельная часть речи, называет предмет, существо, явление (собака, дом, небо, мечта, Россия). А вот союзы (а, и, но, чтобы) относятся к служебным частям речи, они не имеют смысла сами по себе и лишь служат для связи других слов.

Еще бывают особые слова, не относящиеся ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи, например, междометия, обозначающие восклицания или звуки: ага, ай, о!

Не путайте части речи с членами предложения. Одна и та же часть речи в предложении может выполнять разные роли. Например, существительное может в разных случаях быть подлежащим («Дождь идет»), сказуемым («Он солдат»), определением («Красавица зима»), дополнением («Возьми пирожок»), обстоятельством («Стоит столбом»).

Самостоятельные части речи

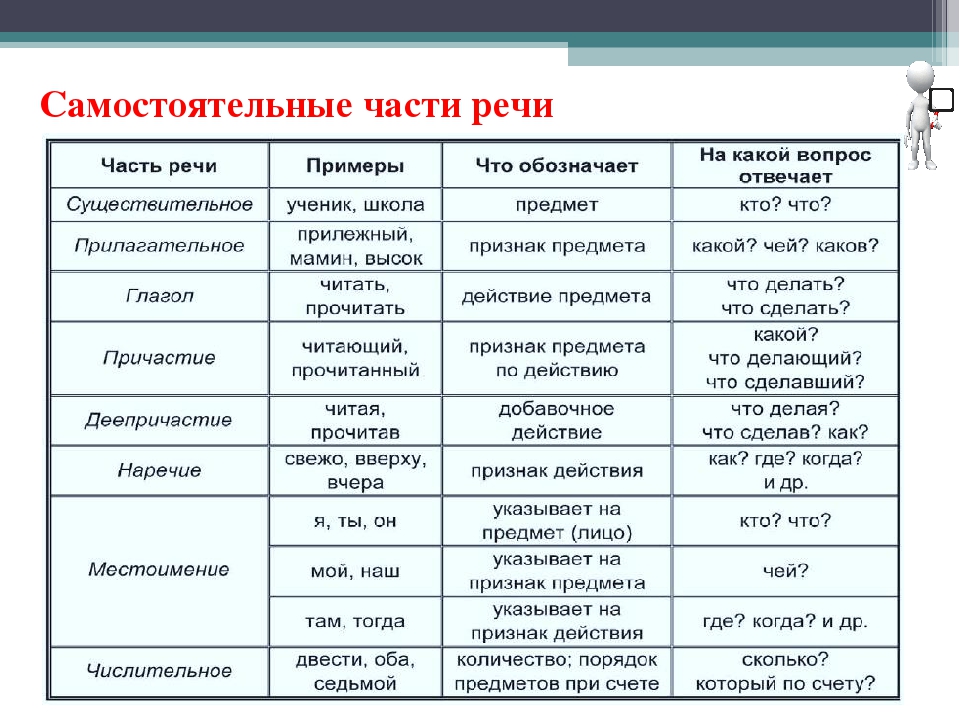

Имя существительное называет предмет, явление, живое существо. Отвечает на вопросы «кто?» и «что?». Имена собственные также относятся к этой части речи. Примеры существительных: человек, работа, телевизор, малыш, дно, белка, кислород, плавание, сон, Москва, Россия, Мария, Александр Сергеевич Пушкин.

Имя прилагательное называет признак предмета. Отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?», «чья?», «чьё?», «чьи?». Примеры прилагательных: хороший, плохой, злой, медленная, золотая, столетнее, дедушкины, красивее, сильнейший.

Имя числительное обозначает количество, число или порядок предметов при счете. Числительное отвечает на вопросы «сколько?», «какой?», «который?». Примеры числительных: один, шестьдесят, сто двадцать, седьмой, тринадцатый, одна вторая, втрое.

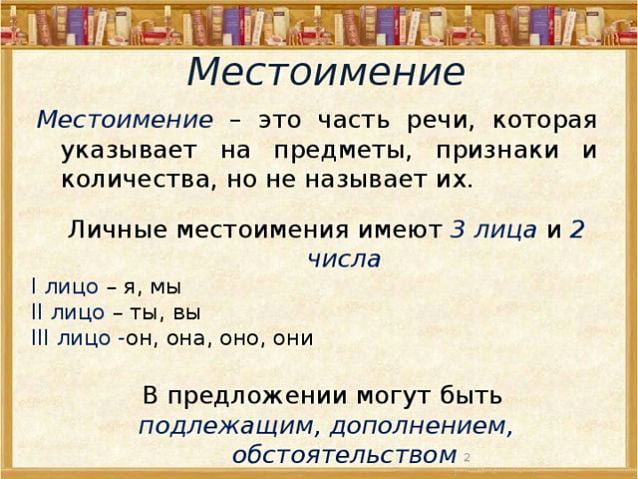

Местоимение указывает на предмет, лицо, свойство или число, не называя его прямо. Таким образом, местоимение заменяет собой существительное, прилагательное, наречие или числительное. Примеры местоимений: я, ты, она, они, тот, эта, его, её, их, кто-то, каждый, любой, никто, нисколько.

Глагол обозначает действие или состояние. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Примеры глаголов: идти, думать, работать, лежать, болеть, существовать.

Наречие называет признак действия (иногда – признак предмета или другого признака). Наречия отвечают на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?», «как?». Примеры наречий: быстро, тяжело, ненароком, по-прежнему, всегда, вовремя, всмятку.

Причастие – форма глагола, обозначающая признак предмета по действию. Отвечает на вопросы «что делающий?», «что делавший?», «что сделавший?». Примеры: вошедший, постриженный, приглашенный, умерший.

Иногда в качестве отдельной части речи выделяют предикатив – слово категории состояния. В безличном предложении предикатив выполняет роль сказуемого. Например: На улице было тепло. Мне страшно

Это не важно

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы

Служебные части речи не имеют самостоятельного смысла (это незнаменательные части речи), они нужны для связи слов в предложении. К этой категории относятся предлоги, союзы и частицы. К ним нельзя задать вопрос.

Предлог показывает зависимость определенных слов (существительного, прилагательного, местоимения, числительного) от других членов предложения или словосочетания. Например: трава у дома; магазин через дорогу; пришел в поликлинику; два из трех.

Предлоги бывают первообразные, они же непроизводные (в, к, у, от, при, из, о, на и так далее), и производные, образованные от других частей речи (вследствие, насчет, благодаря, спустя, включая).

Союз соединяет однородные члены, части в сложном предложении либо самостоятельные предложения. Союзы бывают сочинительные (и, или, да, а, но, а именно, как…, так и) и подчинительные (что, чтобы, когда, потому что, так как, если, как будто).

Частица добавляет предложению определенный смысловой оттенок. Частицы бывают утвердительными (да, так, точно, ну да), отрицательными (не, ни), вопросительными (ли, разве, неужели, что ли), сравнительными (как, будто, словно, точно, как бы), усилительными (даже, ведь, уж, все-таки), указательными и так далее.

Особые части речи: междометия и модальные слова

Междометие передает восклицание, звук, эмоцию. Примеры междометий: ах, эй, о, цыц, увы, фи, вжух, батюшки, о боже, тьфу, ёлки-палки.

Модальные слова выражают отношение говорящего высказывания. Примеры модальных слов: кажется, пожалуй, возможно, наверняка, действительно, само собой, должно быть.

Лексико-грамматические группы имен существительных

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

- конкретные

- абстрактные

- вещественные

- собирательные

| Существительные | Обозначают | Примеры | Признаки |

|---|---|---|---|

| Конкретные | Обозначают единичные предметы, поддающиеся счёту: людей, животных, растения, вещи. | Малыш котенок василёк шуба | Обычно употребляются в форме ед. и мн. числа, сочетаются с количественными именами числительными. |

| Вещественные | Обозначают однородные по составу вещества, не представленные единичными предметами: пищевые продукты, с/х культуры, материалы, виды тканей, ископаемые, стройматериалы, хим. элементы, лекарства и др. | Хлеб овёс песок парча уголь водород аспирин | Употребляются в форме только одного числа, чаще единственного; поддаются делению, измерению, но не поддаются счету. |

| Собирательные | Обозначают совокупности однородных лиц или предметов как цельное единство, как нечленимое понятие. | Мебель листва студенчество молодёжь | Употребляются в форме только одного числа, чаще единственного; не поддаются счёту. |

| Абстрактные (отвлечённые) | Обозначают отвлечённые понятия, неисчеслимые предметы, мысли, признаки, свойства, качества состояния, действия, отношения, явления, события, научные понятия. | Усталость дружба война кашель | Не изменяются по числам; чаще употребляются в форме ед. числа, но могут быть и во множественном. Если такое существительное получило форму мн. числа — оно теряет свой абстрактный смысл (ужас — ужасы). |

Конкретные имена существительные называют конкретные предметы и явления действительности.

Примеры

дом, гараж, лестница, черепаха

Они сочетаются с количественными числительными:

- два дома

- три гаража.

Абстрактные (отвлеченные) существительные обозначают действие или признак в отвлечении от его производителя или носителя признака.

Примеры

обмен, дружба, совесть, стремление, хлопоты, доброта

Обозначаемые ими понятия нематериальны, их нельзя увидеть, измерить или потрогать. О них можно только размышлять, их можно описать или проанализировать.

Вещественные существительные обозначают вещества, материалы, лекарства, пищевые продукты, химические элементы и соединения и др.

Примеры

сахар, дрожжи, гранит, бром, овёс

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов как единое целое.

Примеры

крестьянство, мошкара, листва, тряпьё, клиентура

Для них характерны суффиксы -ств-, -в-, -j (о), -ур- и др.

Имя прилагательное

Имя прилагательное – это самостоятельный класс речи, которая определяет черту предмета. Оно показывает качество, свойство предмета, которое было выражено существительным или местоимением. Имя прилагательное выражается определением. Отвечает на такие вопросы: какой (-ая, -ое), чей, чья и чьё, а также каков.

Основная цель прилагательного – определить состояние предмета. Разделяют на три группы:

- Качественные прилагательные, которые определяют конкретные признаки (вес, возраст, величину, цвет). Примеры: молодой, тяжёлый, большой, зелёный.

- Относительные прилагательные, показывают, как один предмет относится к другому (определение местности, материала, назначения, времени).

- Притяжательные прилагательные отвечают на такие вопросы: Чей? Чья? Чьё? Они помогают определить признак предмета по его принадлежности к определённой личности или же к животному. Например, мамин, заячий.

Каково же значение прилагательного? Очень трудно представить предложения без этой части речи, ведь тогда невозможно было бы описать словами предмет, явление. В таком случае, русский язык мог стать скучным, однообразным, невыразительным.

Глагол

Это очень важная группа слов в русском языке, так как именно глагол помогает выразить любое действие, процесс, отношение, состояние предмета.

Глагол представляется другими формами:

- Спрягаемыми.

- Инфинитивом.

- Причастиями.

- Деепричастиями.

О последних двух будет идти речь чуть ниже

Сейчас важно запомнить, что глагол отвечает на такие вопросы: что делать? что сделать? В предложении он выступает в качестве сказуемого

Но, в русском языке позволительно использовать другие конструкции. Например, использовать глагол в роли подлежащего, определения, обстоятельства или дополнения. Становится ясно, что если бы не было глагола в русском языке, никто не смог бы выразить различные действия.

Местоимение

Местоимение — это самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, признак или количество, не называя их конкретно.

Местоимения, которые указывают на неодушевленный предмет или лицо (я, тот, некто, кое-что) обладают некоторыми признаками существительных. В контексте они могут использоваться вместо слов этой части речи. Такие местоимения называют местоимениями-существительными. Большинство этих слов изменяется по падежам.

Выделяют местоимения-прилагательные, которые указывают на признак или принадлежность признака предмету: мой, наш, любой, некоторый.

Эти местоимения изменяются по падежам, числам и родам.

Небольшая группа местоимений-числительных указывает на количество: сколько, несколько, столько-то.

Эти местоимения изменяются только по падежам.

Постоянным грамматическим признаком местоимений является разряд по значению:

| Разряд | Примеры | Синтаксическая функция |

|---|---|---|

| Личные | я, ты, мы, вы, он, она, оно, они | Я подошла к окну. У меня зазвонил телефон. |

| Возвратное | себя | Посмотри на себя в зеркало. Кошки способны жить сами по себе. |

| Притяжательные | мой, твой, наш, ваш, свой | Твое мнение мне известно. Его лицо стало грустным. |

| Вопросительные | кто? что? какой? каков? который? чей? сколько? | Кто стучится в дверь? У чьего окна сидят голуби? Сколько яблок на столе? |

| Относительные | кто, что, какой, каков, который, чей, сколько | Не могу понять, что могло их так задержать. Вот дом, в стенах которого прошло мое детство. |

| Отрицательные | никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько | Никто не ответил мне. Некого теперь спросить об этом. Никакой ошибки тут нет. |

| Неопределенные | некто, нечто, некоторый, кто-то, сколько-то, что-либо, кое-кто, какой-то, какой-либо, кое-какой, чей-то, чей-нибудь | Кто-то пел песню. Чей-то голос послышался во дворе. Пометь чем-нибудь саженец. |

| Определительные | сам, самый, каждый, любой, всякий, целый, иной, весь, другой | Другой путь предстоит нам. Завтра все покажется иным. |

| Указательные | этот, тот, такой, таков, тот-то, такой-то, столько, столько-то | За тем домом кафе. Столько радости было в ее глазах! Суть вопроса такова, что лучше решить его вместе. |

Морфологические признаки местоимений

- Разряд по значению

- Лицо (у личных)

- Падеж

- Число (если есть)

- Род ( если есть).

Местоимение может быть любым членом предложения.