Краткое содержание «Сказки о попе и работнике его Балде»

Рассмотрим одну из сказок Пушкина. Сущность этой сказки в сатире на служителей церкви, обманывающих народ. Высмеиваются также человеческие качества: глупость, жадность и лицемерие. Из жадности поп решается нанять за гроши слугу, который будет выполнять тяжелую работу. Глупость вынуждает его согласиться на предложение Балды. Но по мере приближения расплаты в попе просыпается коварство и злоба – он решается погубить работника.

Сказка не была опубликована в таком виде, цензоры заменили попа на Купца Остолопа. Но суть сказки осталась прежней – она продолжала высмеивать человеческие пороки.

В этой сказке, как и в других, Пушкин создает психологически совершенных персонажей. Каждого автор наделяет характером и личностными особенностями. А язык хоть и стихотворен, максимально приближен к народному. Пушкин всегда стремился уйти от вычурного литературного стиха к чему-то более легкому, гибкому, свободному. Все эти качества ему удалось найти в народном творчестве.

Таким образом, литературная сказка имеет богатую историю развития, является уникальным сплавом фольклора и авторского произведения и продолжает развиваться и по сей день.

Сказка — семейный психолог

Русская сказка в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины.

Вот то, чему учат народные сказки:

строить семейные отношения, любить свою семью

(«Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Снегурочка», «Морозко»);

ценить настоящую дружбу

(«Лапоть, Соломинка и Пузырь», «Кот, Дрозд и Петух», «Крылатый, мохнатый и масленый»);

не обижать маленьких, уважительно относиться к старости, слушать старших

(«Заюшкина избушка», «Гуси-Лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»);

бороться с человеческими пороками: ленью, жадностью, скупостью, глупостью

(«Лиса и журавль», «Петух и золотая мельничка», «Зимовье зверей»);

решать сложные ситуации с помощью смекалки, хитрости, остроумия, упорства и труда

(«Ивашечка», «Бобовое зернышко», «Вершки и корешки», «Умный батрак», «Лиса и рак»);

побеждать зло добром

(«Бычок — соломенный бочок», «Царевна Лягушка», «Финист-ясный сокол», «Иван — крестьянский сын и Чудо-Юдо» ).

К тому же в сказке отражается эпоха, время, быт, нередко, оценка политических событий. И даже это еще далеко не все, чему учит сказка при правильной ее подаче. Например, старших детей на примере сказки можно учить анализировать, рассуждать, подмечать, сопоставлять вымысел с реальностью.

Литература

- Капица Ф. С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2002.

- Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. / . — М. : Наука, 1987. — 270 с. — (Исслед. по фольклору и мифологии Востока / Редкол.: Д. А. Ольдерогге (пред.) и др.).

- Шинкаренко В. Д. Смысловая структура социокультурного пространства: Миф и сказка. — М.: КомКнига, 2005. — 208 с. — ISBN 5-484-00253-2.

- Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и чёрт (Исторические корни бытовой сказки). — М.: Лабиринт, 2006. — 336 с. (Разыскания в области филологии, истории и традиционной культуры) ISBN 5-87604-148-3

Русская народная сказка

Зворыкин Б. В. Сказка про Бабу-ягу. Открытка ранее 1917 года.

Русская народная сказка — произведение устного творчества русского народа, один из видов фольклорной прозы.

Глубокий библейский, евангельский, православный и морально-психологический смысл русских сказок был выявлен Александром Ужанковым на основе разработанного им подхода символической интерпретации их текста.

Владимир Пропп — исследователь русской сказки считал, что русская «сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности».

В русских сказках всегда повествуется о чём-то невозможном в реальной жизни, но фантастический вымысел заключает в себе идею, то есть в вымысле есть и жизненная правда, которая выражается сильнее, чем если бы повествование велось без вымысла. Сказки разных народов схожи между собой. Но у каждого народа сказки особенные. На всех русских сказках лежит печать старинного быта, обычаев, порядков.

Список некоторых народных сказок

Баба-Яга, Бычок — смоляной бочок, Волк и семеро козлят, Волк и Лиса, Глиняный парень, Гуси-лебеди, Диво дивное, чудо чудное, Журавль и цапля, Заюшкина избушка, Зимовье зверей, Иван-крестьянский сын и чудо-юдо, Иван-царевич и Серый волк, Как лиса училась летать, Каша из топора, Колобок, Крошечка-Хаврошечка, Курочка Ряба, Лиса, заяц и петух, Лиса и тетерев, Лисичка со скалочкой, Марья Моревна, Машенька и медведь, Медведь липовая нога, Морозко, Мужик и медведь, Ненасытный волк, Никита Кожемяка, Пузырь, соломинка и лапоть, По щучьему веленью, Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, Репка, Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Сказание о роскошном житии и веселии,Снегурочка, Сивка-бурка, Теремок, Терёшечка, Финист-ясный сокол, Царевна-Лягушка, Петушок — золотой гребешок, Яичко.

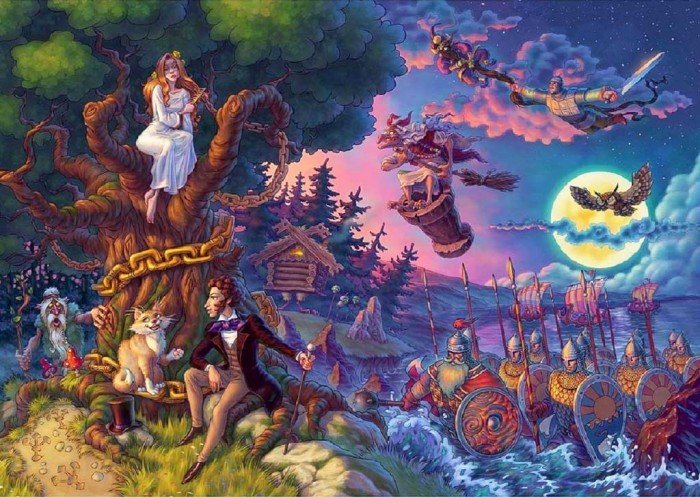

Сказочные персонажи

В русских сказках частым персонажем оказываются волшебные животные, которые могут разговаривать и помогать главному герою. Иногда такими животными оказываются заколдованные люди, которых необходимо освободить от власти злых чар. Наиболее часто в русских сказках присутствуют следующие животные: лягушки (Царевна-Лягушка), птицы (Гуси-лебеди, Жар-Птица), лисы (Лиса Патрикеевна), медведи (Мишка Косолапый), кошки (Кот-Баюн), волки (Серый Волк), козы (Коза-дереза), лошади (Сивка-Бурка).

Нередко персонажами становятся демонические существа (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Чудо-юдо, Змей-Горыныч).

Люди представлены либо мужскими (Иван-дурак, Иван-царевич, Емеля, Солдат), либо женскими (Марья Искусница, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Василиса Прекрасная) вымышленными персонажами.

Также персонажами могут стать ожившие артефакты (Терёшечка, Глиняный парень, Колобок).

Русские народные сказки на букву М

Мужик и медведь

Обхитрил мужик, медведя глупого. Репу посадил, себе репку забрал, а медведю листья от неё предложил. Понял медведь, что опростоволосился, на следующий раз, стал требовать себе, что снизу растёт, корешочки. Думал, что правильно делает. А мужик, рожь посадил и тут обманул, медведя. Теперь между ними, одна неприязнь осталась. Вот и сказочки конец

Остальные народные сказки на букву М

- Мальчик с пальчик

- Марья Моревна

- Маша и медведь

- Медведь и лиса

- Медведь и собака

- Медведь – липовая нога

- Медное, серебряное и золотое царства

- Мена

- Мизгирь

- Мужицкий кафтан

- Морозко

- Морока

- Морской царь и Василиса Премудрая

- Мотовило

- Мудрая дева

- Мудрые ответы

- Мужик и барин

- Мужик и медведь

- Мужик и поп

- Мужик на небе

Наговорная вода

Молодость без скандалов, а на старости лет, дед с бабкой, стали постоянно ругаться. Пошла бабка по совету соседки, за наговорной водичкой к бобылке. Та посоветовала, как дед начнёт ругаться, хлебни воды и молчи, держи во рту, не глотай. Так и стали жить, дед ворчит, а бабка в ответ молчит. И дед перестал поругивать, мир и лад у них наступил. А водица ли помогла, кто знает. Сказка учит миру и любви, вносим её в наш список русских народных сказок

Остальные народные сказки на букву Н

- На суде

- Наговорная водица

- Набитый дурак

- Не любо – не слушай

- Неграмотная деревня

- Неправый суд птиц

- Неразгаданная загадка

- Нет козы с орехами

- Неумелая жена

- Неумойка

- Никита Кожемяка

- Ночь на Ивана Купалу

Литературные сказки

Литературные сказки перенимают опыт других жанров, которыми увлечен автор. Они принимают форму романов или драм, а также включают в себя элементы поэзии. В них может содержаться настоящий драматизм или эпичность, а также лиризм.

В литературных сказах могут быть переплетены разные элементы сказов про животных или волшебство, про бытовую жизнь или приключения. Они могут содержать в себе элементы детективов и науки, а также быть похожими на фантастику или пародию. Сказка появляется из народного творчества. Она может быть основана на легенде или саге, за ее основу может быть взята даже детская песенка или небольшая пословица.

В.Я. Пропп писал, что сказки универсальны по своей природе. Любой жанр литературного творчества переживает эпоху расцвета и падения. А вот сказки бессмертны. Их могут понимать абсолютно все люди. Сказка легко преодолевает языковые границы, передается из одной народности в другую и хранятся в живом виде на протяжении тысячелетий.

Это связано с тем, что сказка включает в себя вечные и неувядаемые человеческие ценности. Сказка красива сама по себе. Основанная на вымысле, она между тем правдива и глубока. Она задушевная и веселая. В ней содержится остроумие и жизнелюбие. В сказке тесно переплетены детская наивность и взрослая мудрость. Сказки позволяют ребенку приобрести трезвый взгляд на жизнь.

Сказки о животных

Детские сказки о животных – это одна из древнейших разновидностей данного жанра. Такие произведения целиком построены на иносказании, или аллегории: через животный мир явственно проступает мир человеческий. Каждый из персонажей наделяется чертами характера и свойствами людей: так, традиционные здесь герои – это лиса, которая всегда хитра и не побрезгует очередным обманом; волк, который самоуверен и глуп, в результате чего всегда заканчивает плачевно; медведь, нередко выступающий олицетворением невежественности и грубой силы. Дрозд, лягушка, заяц, мышка обычно являются представителями слабого начала, которое тем не менее в результате побеждает. Таким образом, в сказках о животных происходит развенчание человеческих пороков, таких как жадность, стремление причинить вред ближнему, зависть, корысть, алчность. Утверждаются противоположные, положительные черты, например, умение помочь другу в беде, сострадание, милосердие и пр.

Приёмами, активно используемыми в ходе повествования, являются все оттенки юмора и сатиры. Художественный язык сказок очень разнообразен и насыщен, состоит из большого количества диалогов. Произведения обладают динамичным действием, которое выступает двигателем быстро развивающегося сюжета. Композиция обычно представляет собой повторение одного и того же акта и в целом несложна. Образы всегда запоминающиеся, причём каждый из них соотносится с определённой стороной: добром или злом.

Сказки: что это такое, признаки

Сказки — это один из самых удивительных по информативности, силе эстетического и воспитательного влияния жанров в фольклоре. Это не просто интересные и поучительные истории, которые рассказывают или читают маленьким детям на ночь. В сказках отображено мировоззрение, мировосприятие того или иного народа, его ментальность и ценности.

Фото: pixabay.com: UGC

Хотите получить исчерпывающий ответ на вопрос «сказка — что это такое»? Тогда приглашаем в удивительный мир поэтики сказки, который позволяет точно и безошибочно определять этот жанр, давать ему характеристику:

Что такое сказка: определение

Народная сказка — это эпический жанр фольклора. Она отличается от остальных повествовательных форм (легенд, пересказов) тем, что ее предназначение — удивлять, возбуждать фантазию, радовать, в увлекательной форме рассказывать о мироздании и человеке, учить нормам морали.

Не всегда легко определить границы между сказкой и другими формами фольклорного эпоса. Например, в былине о путешествии Садко в подводный мир есть элементы волшебной сказки, а в сказке «Чудесная дудочка» (о сестроубийстве) развивается сюжет баллады

Поэтому важно знать, какие признаки присущи сказочному жанру

Фото: pixabay.com: UGC

Сказка: история возникновения

Первоначальный источник сказочных мотивов и сюжетов — мифологическое и магическое мировоззрение человека. Знакомая с детства сказка о Колобке — история, в которой представлены первоначальные представления человека о времени: движение солнца по небу ассоциировались с путешествием Колобка, звери, с которыми он встречался, — с элементарным отсчетом времени (утро, полдень, вечер и ночь).

В момент распада первобытного строя мифологическое мышление утратило свою силу: люди больше узнают мир, происходит первоначальное накопление практических знаний о мире, формируется научное познание. Поэтому сказки теряют свою магическую природу и начинают восприниматься, как художественные произведения, предназначение которых — развлекать и поучать. Этот подход дал жизнь традиции рассказывать сказки детям для забавы или в назидание.

Развитие сказки на этой стадии не остановилось. Жанровые разновидности сказок пополнялись в процессе развития общества. Даже в современном мире взрослые люди с наслаждением окунаются в мир сказок, хотя большинство сказочных сюжетов теперь представлены в романах и повестях, художественных фильмах и комиксах.

Фото: pixabay.com: UGC

Признаки сказки

Сказка, как и любой другой жанр народного творчества, имеет свои художественные маркеры — признаки. Помимо устной формы, вариативности и анонимности, имеют такие особенности:

Волшебные события.

Все события в сказках — это вымышленный, чудесный мир, в котором есть вещи, люди, наделенные фантастическими свойствами и возможностями.

В основе конфликта — противопоставление (антитеза).

Сказка — это воплощение народной мечты, чаяний человека. Поэтому сюжет в них строится на конфликте добра и зла, разворачивается между негативными и позитивными героями, красивыми и безобразными персонажами.

Герой — носитель одного главного качества.

Сказочные герои бывают мудрыми или глупыми, слабыми или сильными, трудолюбивыми или лентяями. Они — воплощение определенной черты характера человека, его натуры. Это качество отображается в имени, прозвище героя, его портрете или изображении его жилища.

В сказке герой статичен, его характер неизменен на протяжении всего повествования. Позитивные герои проходят испытания и обязательно побеждают антиподов.

Композиционные особенности сказки.

У сказки четкая трехчленная композиция, в которой выделяются зачин («В некотором царстве-государстве…») и концовка («И я там был, мед-пиво пил» и т. д.). Особенный признак сказки — троистость. Это могут быть три брата — главных героя, три испытания, которые проходит главный герой, три встречи или поездки и т. д.

Пространство в сказках может расширяться до морей и океанов, до тридевятых царств-государств или сужаться до волшебной рукавички, в которой прячутся звери, или игольного ушка.

Народная сказка призвана не только развлекать и удивлять, главная ее задача — поучать. Детские сказки показывают наглядно, что есть добро, а что есть зло, какие моральные качества ценятся, а какие порицаются обществом, и т. д.

Что такое «сказка» и чем характеризуется русская народная сказка: определения

Согласно традиционной трактовке, сказка – это произведение либо устного народного, либо индивидуально авторского творчества. Пример авторской интерпретации – это сказка А. Толстого «Приключения Буратино, или Золотой ключик». Но ведь где-то же черпала своё вдохновение авторская художественная литература? Сказки коллективного создания, которые передавались из уст в уста в течение многих веков, – вот что было источником и началом всех начал. Сегодня именно они будут рассмотрены в этой статье максимально подробно.

Русские народные сказки, которые до XVII века назывались байками или баснями, представляют собой одну из форм фольклорной прозы. Они создавались в течение длительного времени путём наращений и убавлений в повествовании, которые производились каждым отдельно взятым человеком и, отсюда, всем русским народом.

В сказках самосознание людей пыталось максимально выразить себя: они вкладывали в истории наиболее характерные элементы своей культуры, традиций, нравов, чтобы передать этот опыт подрастающему поколению, нуждающемуся в жизненном ориентире. Русские народные сказки, таким образом, это кладезь древней мудрости. В них поднимаются извечные вопросы нравственного, семейного, бытового, государственного характера, на каждый из которых в результате даётся однозначный ответ: так поступать – хорошо, а так – плохо.

Фольклорная сказка

В. М. Васнецов «Царевна Несмеяна».

Фольклорная сказка, в основе которой лежит традиционный сюжет, относится к прозаическому фольклору (сказочная проза). Миф, потеряв свои функции, стал сказкой. Первоначально сказка, выделившаяся из мифа, противостояла мифу как:

- Профанное — сакральному. Миф связан с ритуалом, поэтому миф, в определённое время и в определённом месте, раскрывает посвящённым тайные знания;

- Нестрогая достоверность — строгой достоверности. Уход сказки от этнографичности мифа привёл к тому, что художественная сторона мифа вышла на первый план в сказке. Сказка «заинтересовалась» увлекательностью сюжета. Историчность (квази историчность) мифа стала неактуальной для сказки. События сказки происходят вне географической приуроченности в рамках сказочной географии.

Фольклорная сказка имеет свою специфическую поэтику, в установлении которой настаивали А. И. Никифоров и В. Я. Пропп. Тексты данного жанра строятся с помощью установленных традицией клише:

- Сказочные формулы — ритмизованные прозаические фразы:

- «Жили-были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…» — сказочные инициалы, зачины;

- «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» — срединные формулы;

- «И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало», «Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок», — сказочная концовка, финал;

- «Общие места» — кочующие из текста в текст разных сказочных сюжетов целые эпизоды:

- Приход Ивана-царевича к Бабе-Яге, где проза перемежается с ритмизованными местами:

- Клишированное описание портрета — «Баба-Яга, костяная нога»;

- Клишированные формульные вопросы-ответы — «куда путь-дорогу держишь», «встань ко мне лицом, к лесу задом», и т. д.;

- Клишированное описание места действия: «на калиновом мосту, на реке смородиновой»;

- Клишированное описание действий: перемещение героя на «ковре-самолёте»;

- Общефольклорные эпитеты: «красна девица», «добрый молодец».

- Приход Ивана-царевича к Бабе-Яге, где проза перемежается с ритмизованными местами:

Фольклорная сказка отвечает трём требованиям фольклорной бытийности (общефольклорные признаки):

- Устность.

- Коллективность.

- Анонимность.

Сюжет фольклорной сказки, в отличие от сюжета литературной сказки, существует во множестве текстов, в которых допускается некоторая степень импровизации исполнителя сказочного материала. Тексты фольклорной сказки противостоят друг другу по степени схожести-несхожести как вариант-вариации. В сказковедении ставится проблема авантекста, разрешение которой решает вопрос о творческом мастерстве исполнителя сказочного фольклора, ведь он не запоминает текст сказки целиком, а порождает текст на глазах у слушателей, восстанавливая конструктивные элементы текста, — тематические (мотивы) и стилистические («общие места», формулы и пр.). Сказитель хранил в памяти сказочные сюжеты целиком или в форме единиц сюжета, т. н. мотива, и воспроизводил в исполняемой сказке. Сказковедение перечислило все обнаруженные сказочные сюжеты, собрав их в составленные указатели. Некоторые сказочные сюжеты встречаются в одном тексте (контаминация сюжетов). Сказитель, для придания эпического замедления, использовал приём утроения действия в сказке. В сказковедении идёт постоянный поиск метода полного описания структуры текста фольклорной сказки. Для удобного описания текста исследователи выделяют, помимо композиционно-сюжетного и стилистического уровней текста, ещё идейно-тематический и образный уровни. В архаические времена (распад первобытно-общинного строя) фольклорная сказка напоминала миф (мифологическая сказка или миф-сказка), однако и поздняя классическая сказка сохранила реликты мифологического сознания. Задача фольклористики, как междисциплинарной науки, стоящей на границе лингвистики, литературоведения, этнографии, — вскрыть в тексте эти реликты.

Основные виды сказок

Как правило, практически любая сказка концентрируется либо на животных, либо на волшебстве, хотя иногда оба эти аспекта связаны.

Сказки о животных называются животным эпосом. Нетрудно догадаться, что их отличительной особенностью является то, что главными героями становятся животные. Это могут быть как звери, так и рыбы или птицы. Нередко ключевое место отводится предметам или растениям, а иногда даже природные явления становятся персонажами.

Если в животном эпосе присутствует человек, то он либо является второстепенным, временами практически незаметным, либо (гораздо реже) примерно равен персонажу-животному.

Очень многие сказки о животных являются кумулятивными или рекурсивными. Их суть в том, что определенные фразы и концепции повторяются несколько раз на протяжении произведения. Классическими примерами являются сказка о Репке и Теремок. Также широко распространены комические варианты, концентрирующиеся на проделках животных.

Зачем они нужны

Сегодня народная сказка — это кладезь мудрости, который необходим маленькому человечку, ведь он только начинает познавать мир. Такие рассказы помогают развить в сознании ребенка моральные ценности, дают ему понять, что такое доброта и какие поступки считаются плохими.

Кроме того, читая вместе с родителем, малыш тренирует речевые навыки, и подобное времяпрепровождение представителей двух поколений делает их еще ближе друг к другу. Но даже в том случае, когда ребенок не умеет говорить, картинки помогают ему проявлять эмоции при виде уже знакомого Колобка, курочки Рябы или жителей теремка

А сказочные истории, изложенные доступным языком, способствуют развитию внутреннего мира, ведь для маленьких детей это очень важно

Кроме того, на поступках главных героев дошколята учатся смекалке и находчивости, что пригодится им во взрослой жизни, когда они сами будут сталкиваться с трудностями. Народная сказка — это настоящий помощник в развитии творческой личности. Но кроме этого у малыша формируется человечность и сочувствие к другим людям и животным.

Определение сказки

Необходимо упомянуть, что данные произведения, как правило, выполняются в прозаической форме, нередко насыщенны волшебством, и, чаще всего, имеют счастливый финал.

Определение появилось примерно в семнадцатом веке – именно тогда данное слово попало в письменные источники. Этимология понятия была связана с термином «казать», который обозначал некий список или точное описание. Однако после этого, в период до девятнадцатого века, «сказка» приобрела своё современное значение, которое сначала носило слово «баснь».

Сегодня такие литературные произведения используются в двух основных целях. В первую очередь, это развлечение, позволяющее занять ребенка, подготовить его ко сну и привить желания чтения. Однако, практически все сказки основываются на какой-то мысли и морали, которую ребенок усваивает в процессе чтения.

Таким образом, сказочные произведения позволяют обучать малышей каким-то правилам жизни и основам взаимоотношений с другими людьми. Сказки наполнены большим количеством информации, которая передается людям с течением поколений благодаря мудрости предков.

Русская народная сказка

Зворыкин Б. В. Сказка про Бабу-ягу. Открытка ранее 1917 года.

Русская народная сказка — произведение устного творчества русского народа, один из видов фольклорной прозы.

Глубокий библейский, евангельский, православный и морально-психологический смысл русских сказок был выявлен Александром Ужанковым на основе разработанного им подхода символической интерпретации их текста.

Владимир Пропп — исследователь русской сказки считал, что русская «сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности».

В русских сказках всегда повествуется о чём-то невозможном в реальной жизни, но фантастический вымысел заключает в себе идею, то есть в вымысле есть и жизненная правда, которая выражается сильнее, чем если бы повествование велось без вымысла. Сказки разных народов схожи между собой. Но у каждого народа сказки особенные. На всех русских сказках лежит печать старинного быта, обычаев, порядков.

Список некоторых народных сказок

Баба-Яга, Бычок — смоляной бочок, Волк и семеро козлят, Волк и Лиса, Глиняный парень, Гуси-лебеди, Диво дивное, чудо чудное, Журавль и цапля, Заюшкина избушка, Зимовье зверей, Иван-крестьянский сын и чудо-юдо, Иван-царевич и Серый волк, Как лиса училась летать, Каша из топора, Колобок, Крошечка-Хаврошечка, Курочка Ряба, Лиса, заяц и петух, Лиса и тетерев, Лисичка со скалочкой, Марья Моревна, Машенька и медведь, Медведь липовая нога, Морозко, Мужик и медведь, Ненасытный волк, Никита Кожемяка, Пузырь, соломинка и лапоть, По щучьему веленью, Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, Репка, Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Сказание о роскошном житии и веселии,Снегурочка, Сивка-бурка, Теремок, Терёшечка, Финист-ясный сокол, Царевна-Лягушка, Петушок — золотой гребешок, Яичко.

Сказочные персонажи

В русских сказках частым персонажем оказываются волшебные животные, которые могут разговаривать и помогать главному герою. Иногда такими животными оказываются заколдованные люди, которых необходимо освободить от власти злых чар. Наиболее часто в русских сказках присутствуют следующие животные: лягушки (Царевна-Лягушка), птицы (Гуси-лебеди, Жар-Птица), лисы (Лиса Патрикеевна), медведи (Мишка Косолапый), кошки (Кот-Баюн), волки (Серый Волк), козы (Коза-дереза), лошади (Сивка-Бурка).

Нередко персонажами становятся демонические существа (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Чудо-юдо, Змей-Горыныч).

Люди представлены либо мужскими (Иван-дурак, Иван-царевич, Емеля, Солдат), либо женскими (Марья Искусница, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Василиса Прекрасная) вымышленными персонажами.

Также персонажами могут стать ожившие артефакты (Терёшечка, Глиняный парень, Колобок).

Специфика

Авторские сказки называют еще и литературными. Как уже описывалось выше, от фольклорных произведений их отличает наличие автора. Свои создатели были, конечно, даже у очень старых народных сказаний, но авторы как таковые терялись, потому что веками рассказы переходили устно от одних людей к другим, порою даже значительно видоизменяясь, так как каждый человек мог трактовать и пересказывать по-разному, и так на протяжении долгого времени.

Еще одним отличием авторской сказки от народной является то, что она может быть и в стихах, и в прозе, в то время как второе – только в прозе (изначально вообще была только устной). Также в фольклоре затрагивается обычно тема противостояния добра и зла, в то время как в литературных произведениях это необязательно.

Еще одним отличием является то, что народные сказки имеют более поверхностно описанных персонажей, а в литературных, наоборот, каждый персонаж ярко выражен и индивидуален. В фольклоре еще есть зачин, присказка и своеобразные речевые обороты. Они также, как правило, еще меньше, чем литературные. Это все обусловлено тем, что передавалось устно, поэтому многое утрачивалось, а размер укорачивался, потому что с поколениями забывалось. Но тем не менее склонность к разным речевым оборотам, свойственным только русским сказкам, сохранилась. Например, «жили-были», эпитет «добрый молодец», а у Пушкина: «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве» и др.

Самое удивительное: точного определения авторской сказки как таковой не существует. Да, она произошла от народного фольклора и сильно видоизменилась, что и помогает в определении этого термина. Сохранились фантастические создания, которые меняются в зависимости от народа. По размеру сказки, как правило, небольшие. В них обязательно есть вымысел. Но всегда можно найти какую-то мораль, что и является главной целью сказки. Это отличает ее от фэнтези, где акцент делается не на морали, а на повествовании сюжета, который также отличается тем, что в нем больше приключений, событий, захватывающих дух. Также фэнтезийные произведения и эпосы длинные по размеру. А мир, описываемый в них, обычно не имеет фольклорной основы под собой. Он зачастую является вымыслом автора, который полностью создал свою реальность. В сказках, наоборот, есть вымысел, но он в рамках реального мира.

Волшебные сказки

В любой волшебной сказке обязательно присутствует так называемый «даритель». Это персонаж, которого главный герой встречает случайно. Часто им может оказаться старик или старуха. Они могут указать путь, дать какое-нибудь волшебное средство или дать помощника.

Иногда они просто дают подсказку, как можно это найти. Есть и другой вид дарителей. Например, это может быть благодарное животное. Иногда животные либо сами готовы послужить герою, сообщая, как их нужно позвать. В других случаях они могут подарить герою своего детеныша. Любая помощь дается герою в награду за хороший поступок, а не просто так.

С помощью передачи такого подарка сюжет пополняется новым персонажем. Одна из категорий – это благодарные животные.

Другая категория – это какие-либо фантастические живые существа. Например, это может быть какой-нибудь искусник, который обладает необычайной способностью.

То, что сказка по природе своей очень вариативна, заставляет слушателя лично интерпретировать сюжет в своем воображении. Он может по своему интерпретировать поступки персонажей, давать личные характеристики действующим лицам и оценивать их поступки. Так он становится как бы субъектом взаимодействия и чувствует себя соавтором сказки. Это проявляется в том, что текст им индивидуализируется, читатель по-своему переживает сюжет и испытывает уникальные эмоции.

Также сказка обладает так называемой креативной функцией. Она способа выявить и сформировать творческий потенциал человека, реализовать его абстрактное мышление и формировать мысленные образы. Волшебный сказочный мир, присутствие в нем нереальных элементов, а также способность сюжета как-бы приглашать слушателя к соавторству, дают возможность слушателям преодолевать стереотипность в мышлении. Ребенок перестает чувствовать себя отчужденным, у него начинают пробуждаться спящие творческие способности.

Живое слово

- невероятная музыкальность,

- поэтичность,

- образность,

- мелодичность,

- напевность,

- остроумие,

- искрометность,

- фразеологизмы и фразы, ставшие крылатыми.

Впитывая с младенчества лучшие образцы живого родного слова, ребенок учится красиво и грамотно строить свою речь, правильно применять средства художественной выразительности, пополняет словарный запас. И вместе с тем, еще до школы усваивает грамматические нормы языка в единстве с его лексикой.

Те немногие названия русских народных сказок, упомянутые в статье, конечно, не отражают всего разнообразия русского сказочного творчества. Сказочных сюжетов в русском фольклоре зафиксировано около тысячи. Многие из них имеют литературную обработку В.И. Даля, А.Н. Толстого, А.Н. Афанасьева. Выбирая сборники сказок под редакцией этих выдающихся знатоков родного слова, родитель и педагог могут быть уверенны, что чтение принесет ребенку максимальную пользу.

Другие фольклорные сборники Афанасьева

- Народные русские легенды

- Русские заветные сказки

- Народные русские сказки не для печати