Форма и содержание

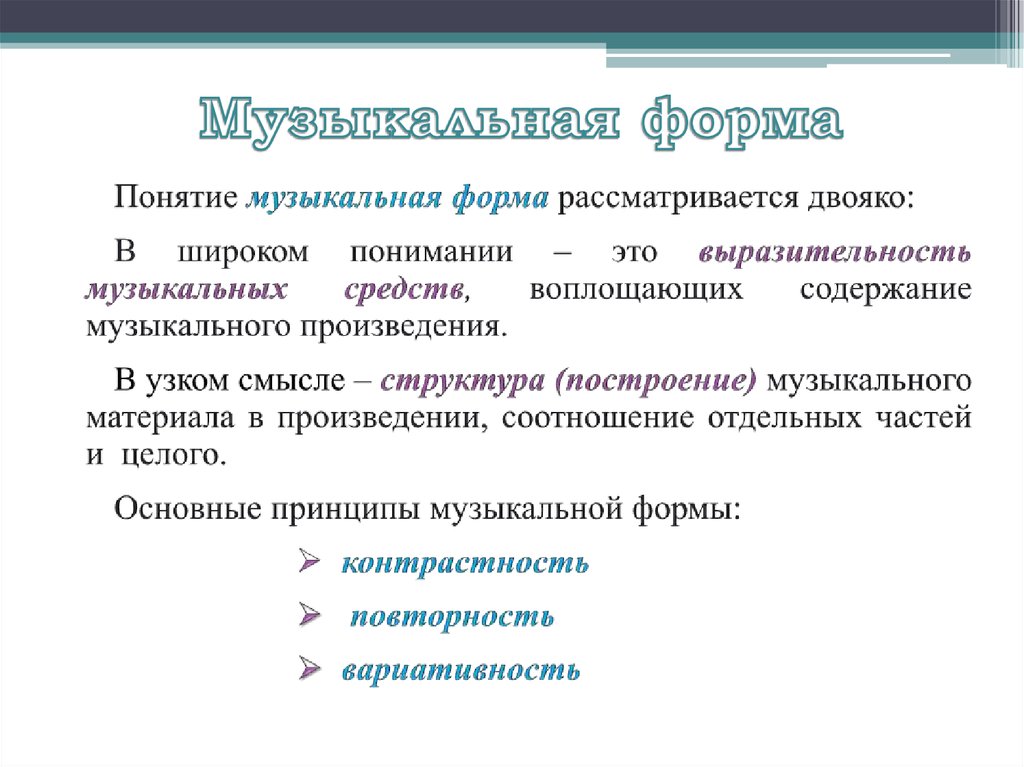

При рассмотрении формы в её наиболее обобщённом понимании (второе значение термина по МЭСу), музыкальную форму от специфически музыкального содержания отличить невозможно. Когда таким образом «расплывается» объект рассмотрения (формальная конструкция), то анализ формы по существу превращается в «целостный анализ» всего. Об этом в России неоднократно писал Ю.Н. Холопов, в Германии — автор популярного учебника о форме Клеменс Кюн: «Когда «учение о формах» перекрещивают в «анализ композиции», то, хотя исторически и лексически особенностям данной отдельной композиции воздаётся в полной мере, учение о формах как дисциплина в значительной мере упраздняется».

Оппозиция формы и содержания — обязательный аспект музыковедения в России советского периода. Методологической базой для рассмотрения данной оппозиции в СССР служила так называемая «марксистская теория искусства», постулировавшая примат содержания над формой. В вульгарно-социологической трактовке этого постулата форма как таковая не могла быть предметом науки и самой музыкальной композиции

Композиторы и теоретики музыки, проявлявшие в своём творчестве «чрезмерное» внимание к форме, объявлялись идеологами марксистской теории искусства «формалистами» (с неизбежными социально-политическими последствиями)

Понятие музыкальной формы в Европе, США и России

Определения музыкальной формы в европейских и американских учебниках формы чаще всего совпадают с первым (композиционно-техническим) значением, принятым в российском музыкознании. Британский «Oxford Companion to Music» (2002) определяет музыкальную форму как «внешний облик или структуру музыкального сочинения». Гарвардский музыкальный словарь различает «form in music» и «forms of music» (синоним — «musical forms»); первое словосочетание близко русской трактовке формы как всеобъемлющего целого, второе — композиционно-технической её трактовке. Музыкальный словарь Гроува (2001) в статье «Form» описывает музыкальную форму предельно широко, определяя её как «конструктивное или организующее начало в музыке» (англ. constructive or organizing element in music), при этом композиционно-техническая трактовка музыкальной формы вовсе не рассматривается.

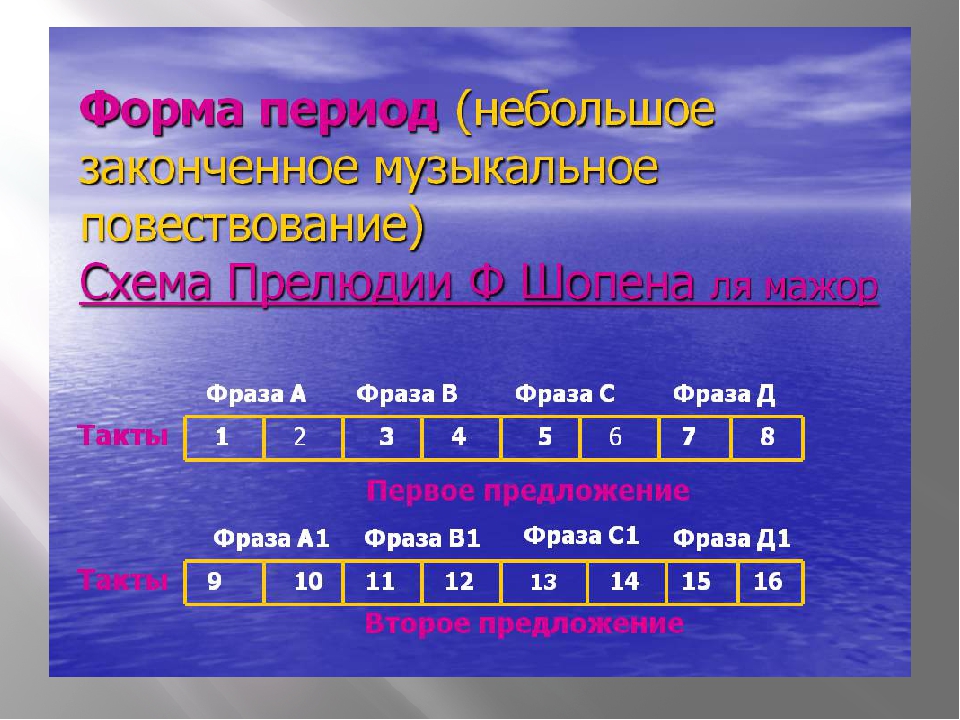

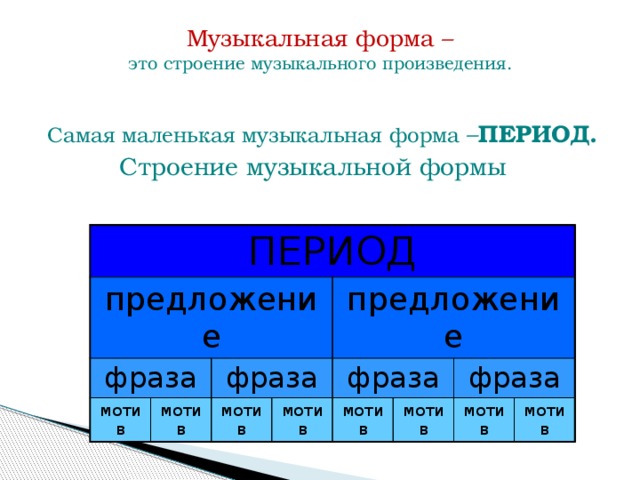

Ученик Шёнберга, австриец Эрвин Рац (1951) и американец Уильям Каплин (1998) создали учение о «формальной функции» (англ. formal function), то есть, функции того или иного элемента целостной формальной структуры. Собственное учение о функциях частей музыкальной формы развивали в России И.В. Способин (1947) и Ю.Н. Холопов. Функциональный подход позволил Холопову вернуть в отечественную теорию важнейший компонент тональной формы, издавна известный под названием «ход», и отказаться от классификации форм на основе «наименьшей структурной единицы — периода», которая долгое время была единственной принятой в советском музыкознании.

Классические музыкальные формы

Сонатная форма

В сона́тной фо́рме три основных раздела: экспозиция, где противопоставляются главная и побочная партии, разработка, где темы развиваются, реприза, где повторяется экспозиция. Основная идея сонатной формы – конфликтность и динамика развития. Сонатная форма стала наиболее полным выражением идей европейского классицизма, она быстро достигла своих вершин в позднем творчестве Гайдна, Моцарта, а затем Бетховена и остаётся актуальной и в наше время, пережив всевозможные модификации в музыке XIX и XX вв.

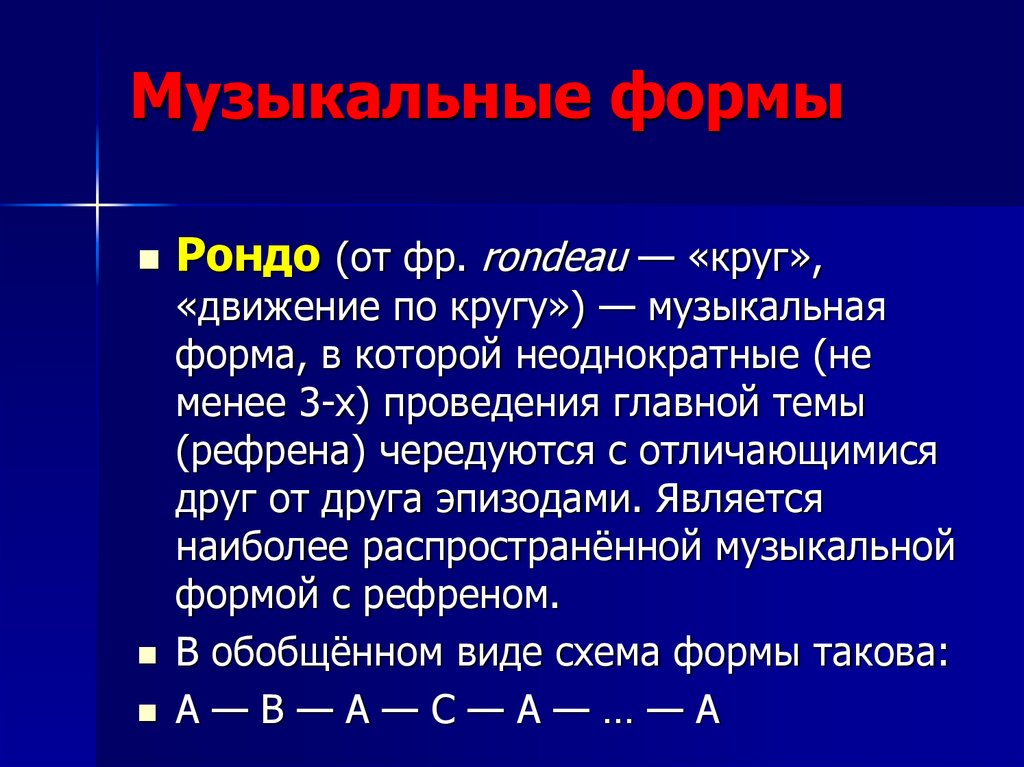

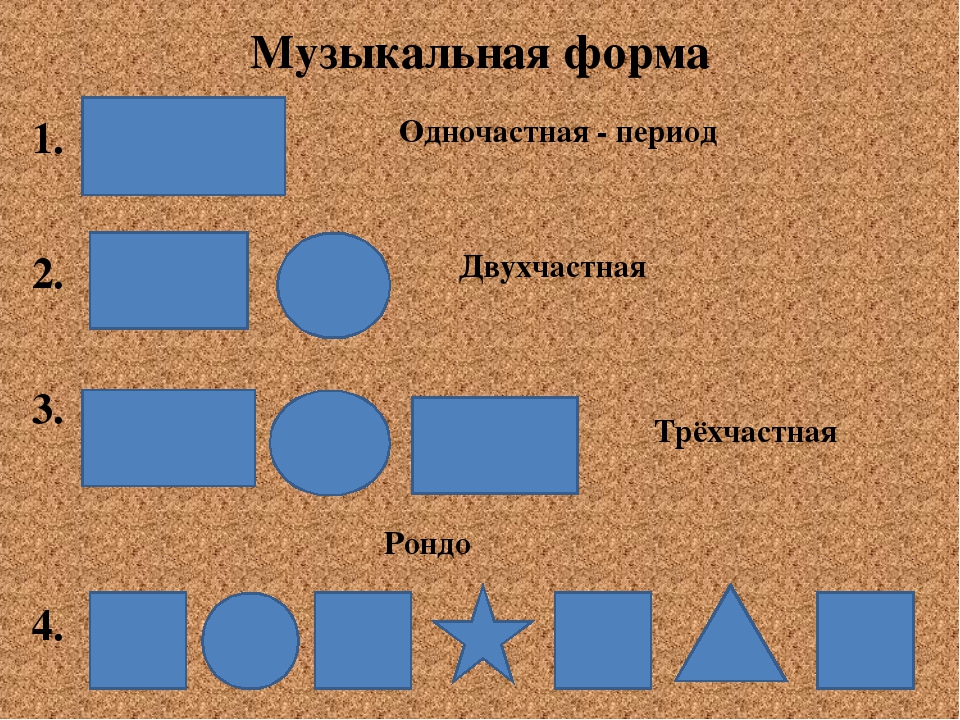

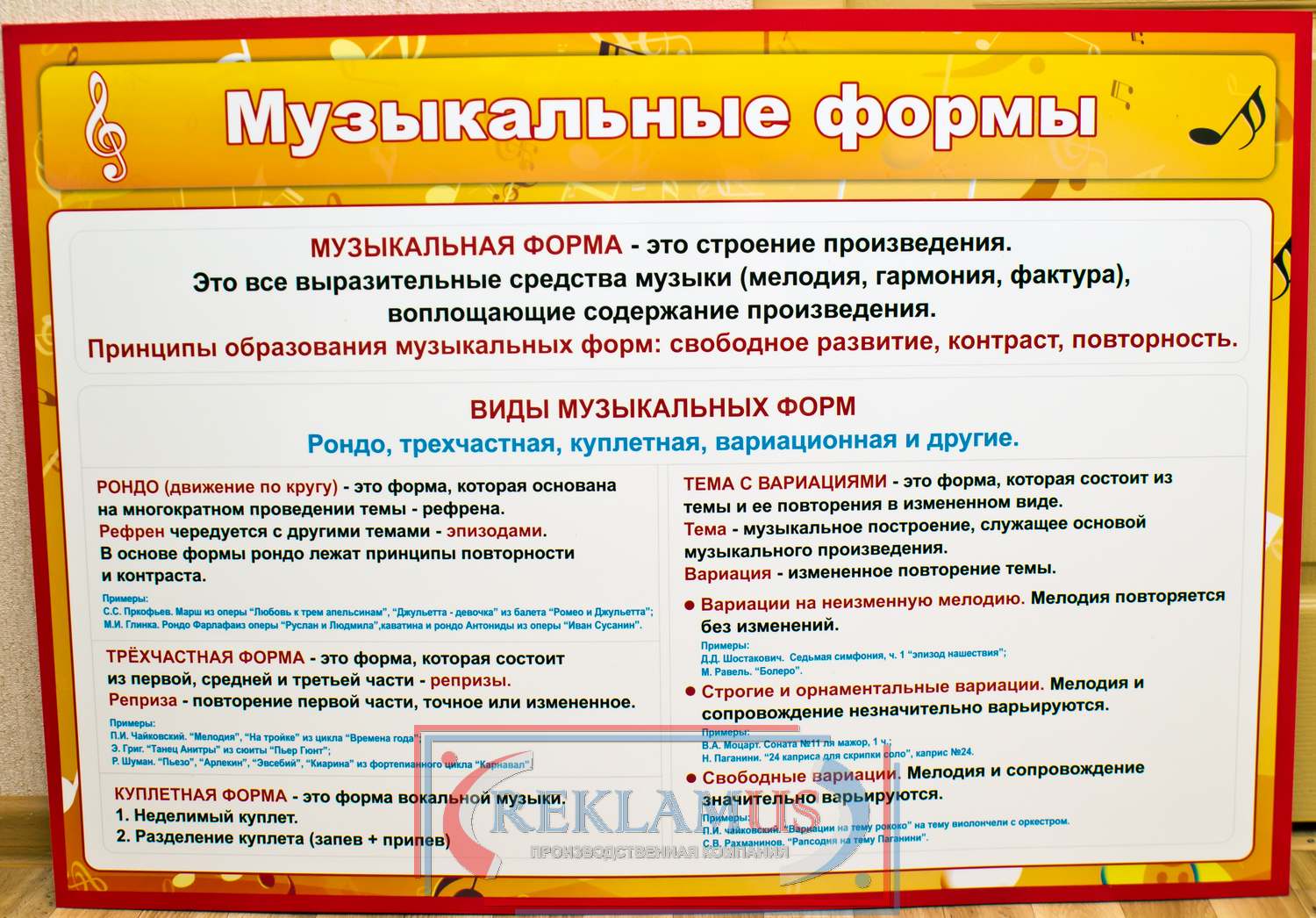

Рондо (от франц. «круг»)

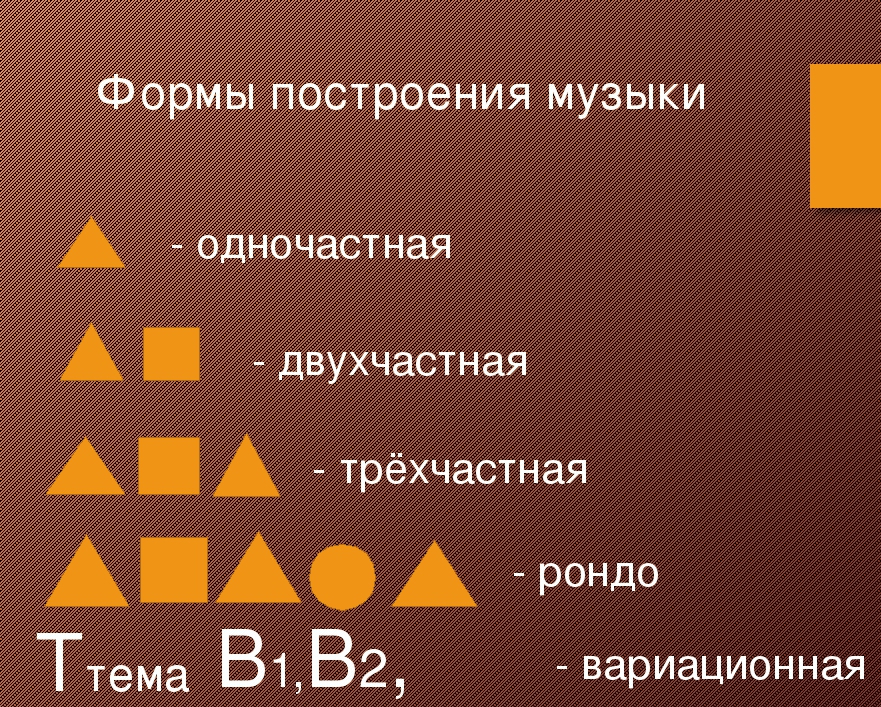

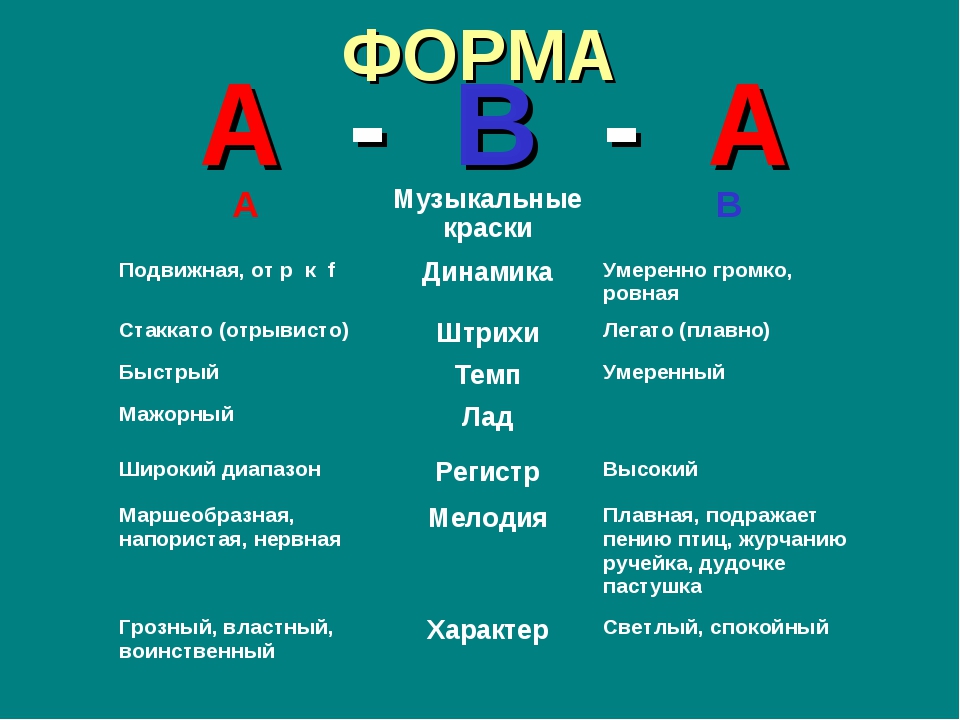

Это музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения главной темы чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. Является наиболее распространённой музыкальной формой с рефреном: A — B — A — C — A — и т.д.

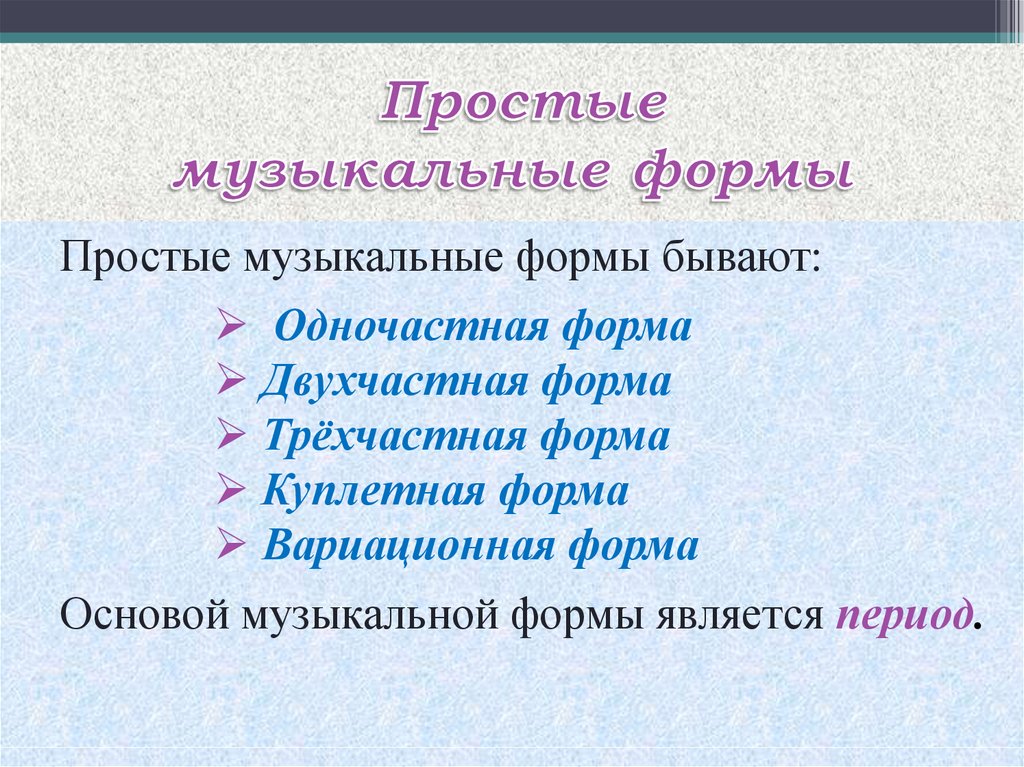

Вариации

Вариации – одна из старейших музыкальных форм, известна с XIII в. Вариации состоят из темы и её нескольких изменённых воспроизведений (вариаций).

Фуга (от лат. fuga «бег»)

Фуга – форма полифонической музыки, где общая мелодическая линия многоголосого произведения «перебегает» из одного его голоса в другой. В классической однотемной фуге несколько голосов, каждый из которых повторяет (имитирует) заданную тему. В фуге бывает от двух до пяти голосов (возможно и большее количество, всё зависит от мастерства композитора). Сам термин «фуга» известен ещё со Средних веков, хотя и в несколько ином смысле, а в музыке эпохи барокко фуга становится центральной формой. Величайшим сочинителем фуг считается Иоганн Себастьян Бах. Наиболее известными циклами фуг Баха являются «Хорошо темперированный клавир» и «Искусство фуги» для клавесина. И хотя в эпоху классицизма фуга перестала быть центральной музыкальной формой, фуги писали многие великие композиторы этого времени – Гайдн, Моцарт и Бетховен. Фугу не забыли и в XIX-XX вв.: Шуман, Мендельсон, Брамс, Стравинский, Бриттен, Бернстайн и др. обращались к этой музыкальной форме.

Симфония (с др.-греч. – «созвучие, стройное звучание, стройность»)

Симфонии обычно пишутся для большого оркестра. Но существуют и симфонии для струнного, камерного, духового и других оркестров, а также в симфонию могут включать хор и сольные вокальные голоса.Существуют разновидности симфонии: симфония-концерт (для оркестра с солирующим инструментом), концертная симфония (от 2 до 9 солирующих инструментов), хоровая симфония, симфония-сюита, симфония-фантазия, симфония-поэма, симфония-кантата.Классическая симфония была создана композиторами венской классической школы. Она состоит, как правило, из четырёх частей, написанных в сонатной циклической форме. В XIX-XX вв. широкое распространение получили композиции как с бо́льшим, так и с меньшим количеством частей.

Циклические музыкальные формы

Циклическую форму обычно используют при создании крупных произведений, состоящих из отдельных частей, но объединённых общим замыслом. А эти отдельные части циклических произведений строятся уже в какой-либо из указанных нами форм. Разновидности циклической формы – сюита, сонатно-симфонический цикл.

Сюита (с фр. suite – «ряд», «последовательность», «чередование»)

Сюита состоит из нескольких больших частей. Сюита была известна ещё в древности, а в конце XVII в. в Германии сложилась точная последовательность частей камерной сюиты, но позже и к настоящему времени структура сюиты претерпела сильные изменения и уже не имеет той последовательности частей, которые были выработаны в XVII в.В конце XIX в. программные сюиты стали строиться по собственному разумению композитора. Можно назвать, например, сюиты Ж. Бизе, Э. Грига, П.И. Чайковского, «Шехерезаду» Н.А. Римского-Корсакова, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского и др., сюиты Д. Шостаковича, Г. Свиридова.

Сонатно-симфонический цикл

В этой форме создаются большие и не очень большие произведения как в жанре симфонии, так и камерно-музыкальные произведения.

Классические формы

Соната

Основная статья: Сонатная форма

Сонатная форма — это форма, в экспозиции (1 часть) которой проводятся две контрастные темы в разных тональностях (главная партия и побочная), которые повторяются в репризе (3 часть) в ином тональном соотношении — тонально сближаясь (чаще всего, обе в тональности главной темы). Срединный раздел (2 часть) представляет собой в типичном случае «Разработку», то есть тонально неустойчивую часть, где происходит развитие предыдущих интонаций.

Сонатная форма выделяется среди всех остальных форм: единственная форма, которая не получила развития в танцевальных и вокальных жанрах.

Рондо

Основная статья: Рондо

Свобода, свойственная сонатной форме, расширяется в рондо. Её форма представляет собой конструкцию ABACADAEAF… То есть совершенно разные фрагменты, тональности и размеры связываются начальной темой A.

Рондо-соната

Основная статья: Рондо-соната

Смешанная форма, имеющая черты рондо и сонатной формы. Форма состоит из трёх основных разделов, в которой по принципу рондо строятся крайние разделы (оба или один из них), а средний представляет собой разработку, заимствованную от сонатной формы.

Вариации

Основная статья: Вариационная форма

Одна из старейших музыкальных форм (известна с XIII века). Состоит из темы и не менее двух изменённых воспроизведений. Однократная вариация темы, например, варьированной репризы в сонатной форме, не позволяет отнести его к вариационной форме.

Фуга

| Образец фуги. |

| Johann Sebastian Bach — The Well-tempered Clavier — Book 1 — Fugue No. 2 in C minor (BWV 847). |

| Помощь по воспроизведению |

Основная статья: Фуга

Форма полифонической музыки XVII—XVIII веков. В классической однотемной фуге несколько голосов повторяют заданную тему. Состоит из трёх частей: экспозиции, развития и заключения.

Симфония

Основная статья: Симфония

Произведение, объединяющее несколько разных музыкальных форм, обычно в оркестровом исполнении. Как правило, состоит из четырёх частей (но не обязательно, главная идея симфонии — сочетание разных музыкальных форм):

- Соната аллегро (быстрая соната).

- Медленная часть.

- Менуэт (короткое величественное танцевальное произведение в размере 3/4).

- Сочетание сонаты и рондо, которое является тематическим повторением первой части.

Циклические формы

Крупные произведения, состоящие из отдельных частей, объединенных общим замыслом, относятся к циклическим формам. Части циклических произведений строятся в какой-либо из вышеуказанных форм.

- Сюита

- Сонатно-симфонический цикл

Другие

- Концерт — произведение для солирующего инструмента с оркестром.

- Дуэт — музыкальное сочинение для двух инструментов или двух голосов с инструментальным сопровождением.

- Этюд — краткое произведение, построенное на определённом техническом аспекте, таком как, например, гаммы, и предназначенное для упражнений в исполнительском мастерстве.

- Фантазия — свободная форма.

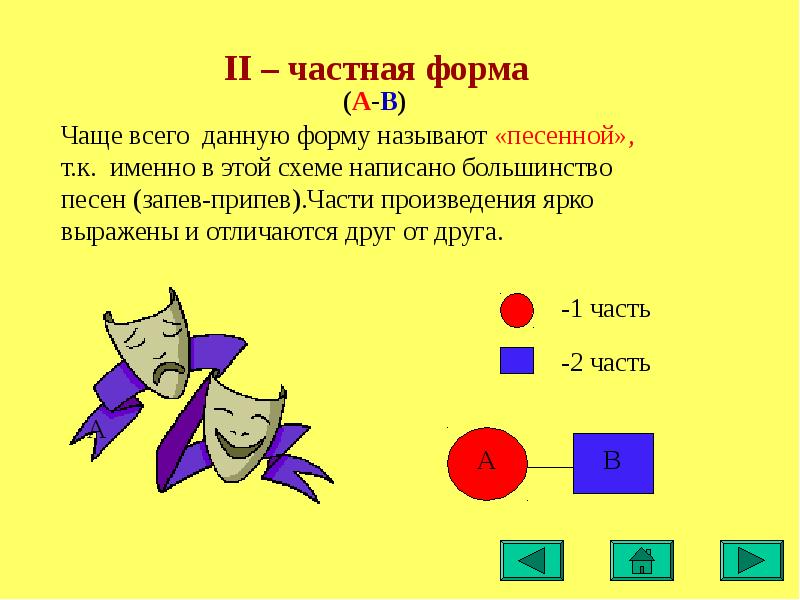

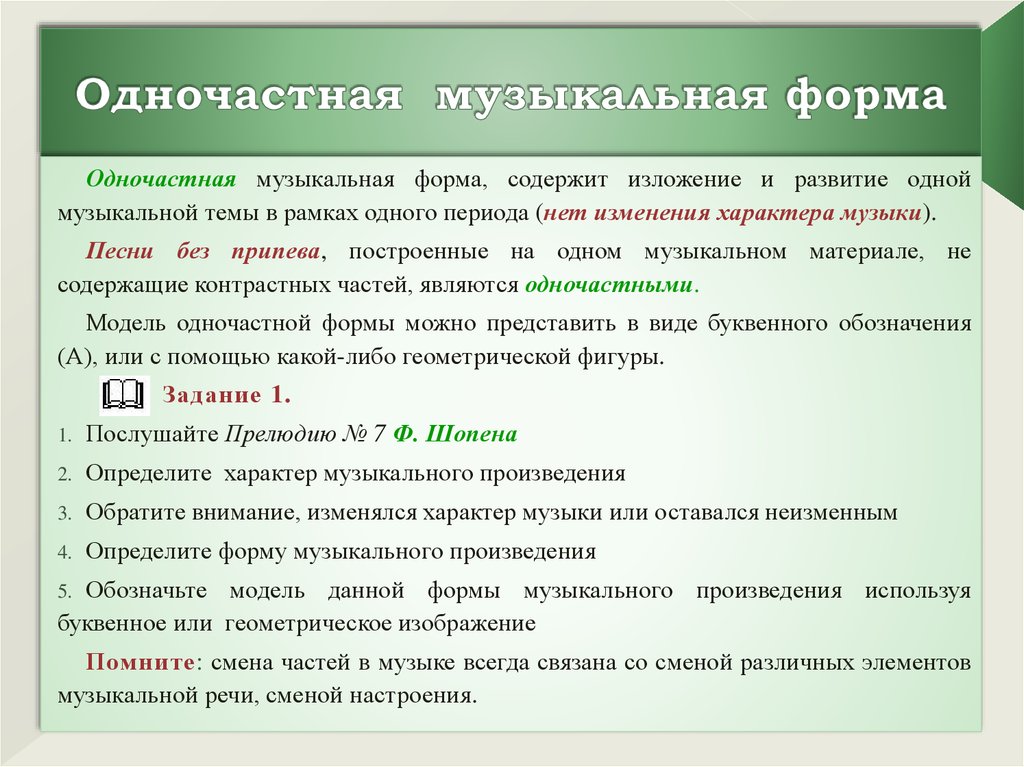

- Песенная форма — обозначение двух- и трёхчастных форм небольшого и среднего масштаба. Теория песенных форм создана в Германии А.Б.Марксом и развита в России Ю.Н.Холоповым.

- Текстомузыкальная форма — тип музыкальной формы, специфика которой определяется строением вербального (молитвословного, поэтического, прозаического) текста.

- Строфическая форма — разновидность текстомузыкальной песенной формы, в основе которой лежит поэтическая строфа (например, в старинной французской шансон).

Музыкальная форма в музыке XX — XXI веков

Формы в музыке XX — XXI веков — объект творческих экспериментов композиторов (наряду с гармонией, ритмом, фактурой, тембром и т.п.). В отношении этих экспериментов общепринятая типология форм не сложилась. Так, Д. Шульгин, рассматривая творчество современного композитора В. А. Екимовского, использует термин «параметрные формы». По его мысли, «параметрные формы» связаны с техникой построения композиции на уровне разных средств (компонентов) музыкальной ткани — ритма, динамики, гармонии, штрихов, фактуры и др. Эти формы при отсутствии мелодико-тематического фактора или значительном ослаблении его формообразующей роли, выступают на передний план современного композиционного процесса.

Существуют и многие другие научные термины для обозначения новых форм (например, , концепция «музыкальной грамматики» Ф.Лердаля и т.д.), статус которых в науке остаётся экспериментальным (как и феномены, которые этими терминами описываются).

Литература

- Marx A.B. Die Lehre von der musikalischen Komposition. 4 Bde. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1837-1847 (1837; 1842; 1845; 1847); многие репринты

- Ficker R. Formprobleme der mittelalterlichen Musik // Zeitschrift für Musikwissenschaft 7 (1924–5), S.195–213.

- Mersmann H. Zur Geschichte des Formbegriffs // Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 37 (1930), S.32-47.

- Stöhr R. Formenlehre der Musik, hrsg. v. H. Gál u. A. Orel. Leipzig, 1933.

- Bukofzer M. Form in Baroque music // Bukofzer M. Music in the Baroque era. New York, 1947, p.351 ss.

- Способин И.В. Музыкальная форма. М.-Л.: Музгиз, 1947; 7-е изд. М.: Музыка, 1984.

- Leichtentritt H. Musikalische Formenlehre. 3te Ausgabe. Leipzig, 1927; англ. перевод: Cambridge, Harvard University Press, 1951.

- Westphal K. Der Begriff der musikalischen Form in der Wiener Klassik. Versuch einer Grundlegung der Theorie der musikalischen Formung. Leipzig, 1935

- Ratz E. Einführung in die musikalische Formenlehre. Wien, 1951.

- Stein L. Structure and style. The study and analysis of musical forms. Evanston, Ill., 1962.

- Stein L. Anthology of musical forms. Evanston, Ill., 1962.

- Berry W. Form in music. Englewood Cliffs, NJ, 1966.

- Музыкальная форма. 2-е изд. Общая редакция Ю.Н.Тюлина. М.: Музыка, 1974.

- Kohs E.B. Musical form: studies in analysis and synthesis. Boston, 1976.

- Холопов Ю.Н. Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. М., 1978, с.105-163; репринт в кн.: Музыкальные формы классической традиции. Статьи, материалы // Редактор-составитель Т. С. Кюрегян. М.: Московская консерватория, 2012, с.266-334.

- Green D.M. Form in tonal music. 2nd ed. New York, 1979.

- Budday W. Grundlagen musikalischer Formen der Wiener Klassik. Kassel: Bärenreiter, 1983.

- Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII—XX веков. М., 1998.

- Caplin W. Classical form: A theory of formal functions for the music of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 9781602561212.

- Form and analysis theory: A bibliography. Compiled by James E. Perone. Westport, Conn.; London, 1998 (библиографический справочник; описания сопровождаются краткими реферативными аннотациями и ссылками на рецензии)

- Motte, D. de la. Musik Formen. Phantasie, Einfall, Originalität (нем.). — Augsburg: Wißner, 1999. — ISBN 3-89639-160-7.

- Холопова В. Н. Форма музыкальных произведений: Учебник. — СПб.: Лань, 2001. — 496 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

- Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. Москва: МГК, 2006. 432 c. ISBN 5-89598-170-4.

- Kühn C. Formenlehre der Musik. 10te Aufl. Kassel: Bärenreiter, 2015. ISBN 9783761813928.

Исторический очерк

Термин par в значении «искусной песни» встречается начиная с XIV века; с конца XV века и в XVI веке употреблялся по отношению к многострофной песне мейстерзингеров. В XIX веке форму бар стилизовал Вагнер, причём сам термин «бар» он неверно отнёс к строфе, а не ко всему стихотворению в целом. В опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (ученик Ганса Сакса) Давид поучает молодого рыцаря Вальтера (фон Штольцинга):

| оригинал | рус. пер. В.Коломийцева |

|---|---|

| Ein ‘Bar’ hat manch Gesätz und Gebänd:wer da gleich die rechte Regel fänd,die richtige Nahtund den rechten Draht,mit gutgefügtem ‘Stollen’den Bar recht zu versohlen! | Ведь «бар» скроить не так легко:тут извольте все законы знать,придумать шов, каблуки пригнать…Ах, надо сметки,чтоб бару сшить «подметки»! |

| Und dann erst kommt der Abgesang,daß der nicht kurz und nicht zu lang,und auch keinen Reim enthält,der schon im Stollen gestellt.Wer alles das merkt, weiß und kennt,wird doch immer noch nicht Meister genennt. | Ведь к каблукам «припев» пристал,он не велик, он и не мал;не годится рифма тамта, что дана каблукам!Кто всё превзошёл и знает в зуб,все же тот ещё для мастера глуп. |

Музыковедение XX века распространило понятие бар на любые вокальные сочинения в форме AAB (песни трубадуров, труверов, миннезингеров, протестантский хорал и др.). Исправляя ошибку Вагнера, современные немецкие музыковеды термин «бар» стремятся ограничить музыкой мейстерзингеров, а укоренившуюся в германистике (как и в российском музыкознании) бар-форму называют «строфой-канцоной».

Другие музыкальные формы

Концерт

Это музыкальное произведение для солирующего (или нескольких солирующих) инструмента с оркестром.Созданы концерты и для одного инструмента без оркестра, и концерты для оркестра без сольных партий, концерты для голоса (или голосов) с оркестром и концерты для хора а cappella.Концерт появился в Италии на рубеже XVI-XVII вв. как вокальное произведение церковной музыки. Концерт ещё по-другому называли мотет.

Исполнение мотетаРазвитие жанра концерта как сочинения для одного или нескольких солирующих инструментов продолжилось в XIX в. в творчестве Никколо Паганини, Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа, Петра Чайковского и многих других композиторов. Разновидность концерта в малой форме – концертино.Остался популярным концерт и в XX в.. Во всём мире популярны фортепианные концерты и концерты для других инструментов Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Бела Бартока, Пауля Хиндемита, Арнольда Шёнберга, Альбана Берга, Антона Веберна и др.Концерты созданы практически для всех «классических» европейских инструментов: фортепиано, скрипки, виолончели, альта, контрабаса, деревянных и медных духовых инструментов.Ещё в эпоху классицизма сформировалась классическая структура концерта, заложенная Й. Гайдном, В.А. Моцартом и усовершенствованная Л. ваном Бетховеном:

• 1 часть. Аллегро в сонатной форме.• 2 часть. Медленная, чаще в форме арии, в 3-х частях.• 3 часть. Быстрая в форме рондо или темы с вариациями.

Этюд (фр. étude «изучение»)

Музыкальное произведение, созданное с определённой технической установкой, предназначенное для упражнений. Жанр этюда известен с XVIII в. Наиболее известен как автор этюдов Карл Черни, он создал более тысячи фортепианных этюдов разного уровня и на разные типы техники.А Фредерик Шопен в XIX в. вывел этюд на новый уровень: его этюды – это не только технические упражнения, они имеют большую художественную ценность.Писали этюды для фортепиано Роберт Шуман, Ференц Лист, Камиль Сен-Санс, Клод Дебюсси и др.

Фантазия (с др.-греч. – «плод» воображения)

Это свободная музыкальная форма, известная с XVI в.Наибольшее распространение фантазия получила в эпоху романтизма. Самые известные фантазии – «Скиталец» Ф. Шуберта, Фантазия-экспромт Ф. Шопена, Фантазия Р. Шумана, «Вальс-фантазия» М.И. Глинки «Большая фантазия на тему Паганини» Ф. Листа, Фантазия «Исламей» М.А. Балакирева, Соната-фантазия g-moll А.Н. Скрябина и др. Называют фантазиями симфонические произведения П.И. Чайковского «Буря» и «Франческа да Римини», а его «Ромео и Джульетта» носит название «увертюра-фантазия». В XX в. обращение к этой форме стало редким, т.к. стало меньше музыкальных установок и стереотипов, в связи с чем понятие «фантазия» потеряло смысл. Но есть редкие авторы, обращающиеся ещё к этой музыкальной форме. Существуют ещё и другие музыкальные формы: песенная, текстомузыкальная, строфическая. Формы в музыке XX-XXI вв. претерпевают творческие изменения, происходят многочисленные эксперименты. Процесс этот в мире повсеместен и не окочен.

- < Назад

- Вперёд >