Что такое инверсия в литературе

В литературе инверсия — стилистический прием, при котором используется нестандартный порядок слов, придающий предложению красивое звучание и особый смысл. С его помощью писатель может сделать акцент на каком-либо действии или слове. В английском языке, где порядок слов в предложении довольно строгий, инверсия используется редко, ну а в русском языке она весьма распространена.

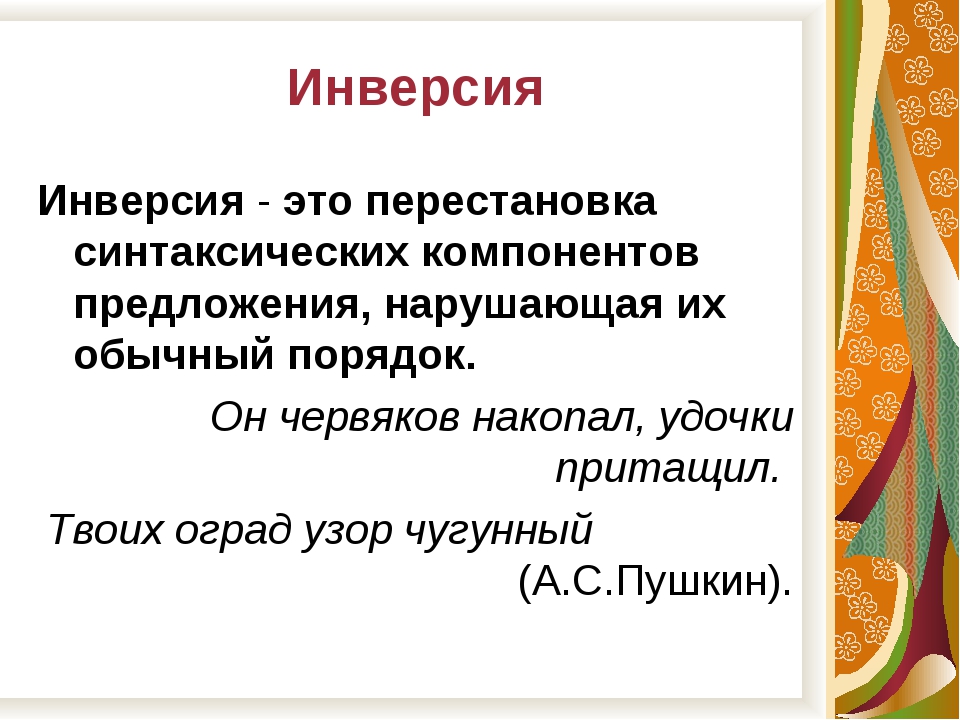

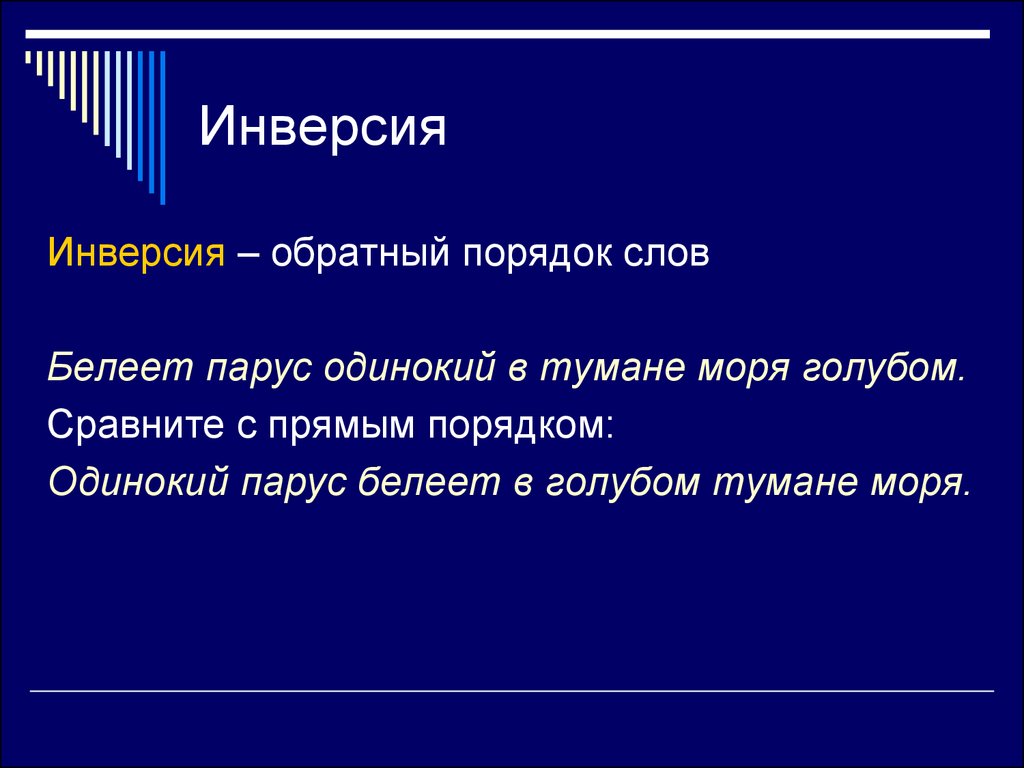

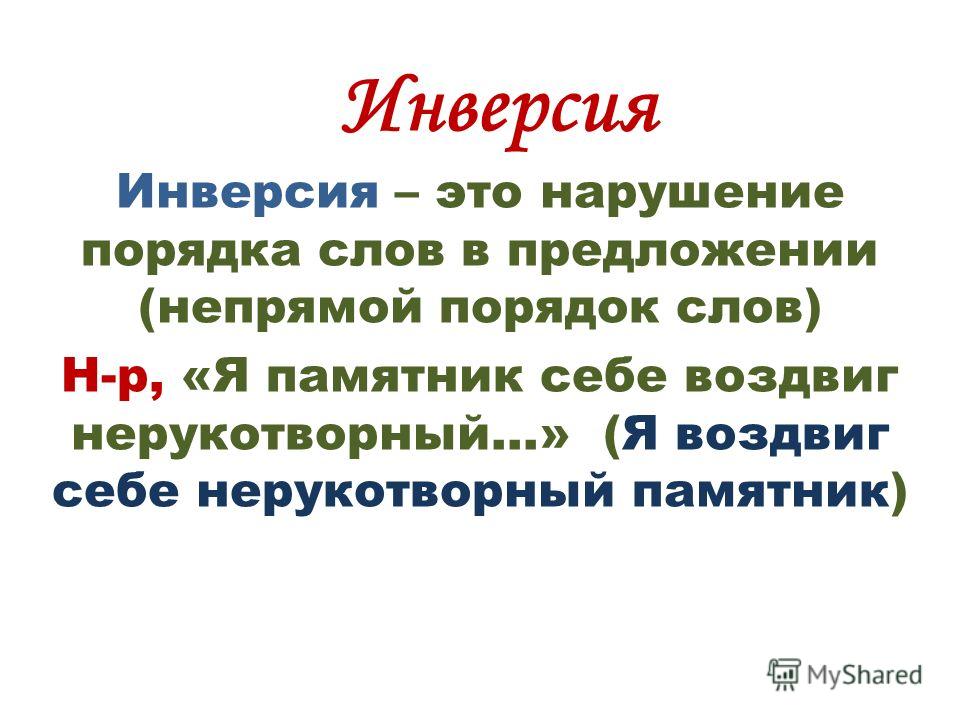

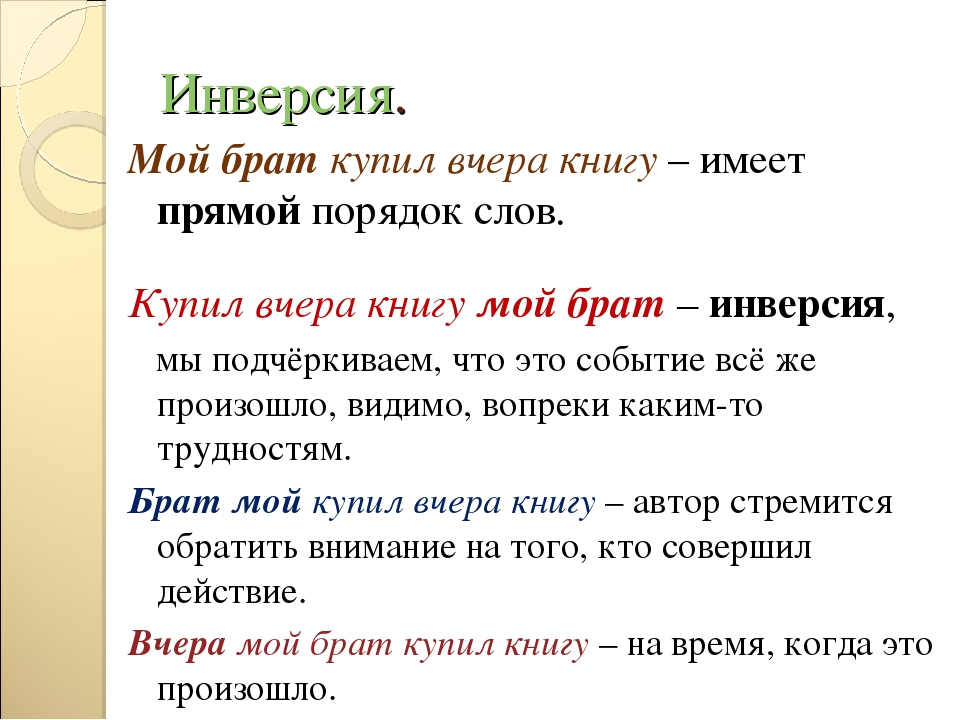

Если умело переставить порядок слов в предложении, ему можно придать наибольшую выразительность. Традиционное предложение имеет следующую структуру: подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство. Инверсия же позволяет этот порядок нарушить, выделив наиболее важный элемент предложения.

Часто инверсия используется в поэзии для благозвучности строк и удачной рифмы. Также ее можно встретить в русских переводах английских стихотворений. Основная функция инверсии в поэзии: сохранение общего ритма, плавная связь между строчками и абзацами.

В творчестве Лермонтова можно встретить классические примеры инверсии, особенно в произведениях «Мцыри» и «Бородино», а великий Пушкин вообще считал инверсию одним из самых необходимых стилистических приемов. Да и в стихотворениях Цветаевой, Маяковского и Бродского инверсию легко можно отыскать.

Понять, что такое инверсия, примеры помогут лучше всего.

Примеры инверсии

- «Были все готовы завтра бой затеять новый» (М. Лермонтов)

- «Из сырости и шпал Россию восстанавливаю» (М. Цветаева)

- «За два года, прожитых здесь, вчера превратилось в завтра» (И. Бродский)

- «Сначала очень была огорчена» (А. Пушкин)

- «Швейцара мимо он стрелой» (А. Пушкин)

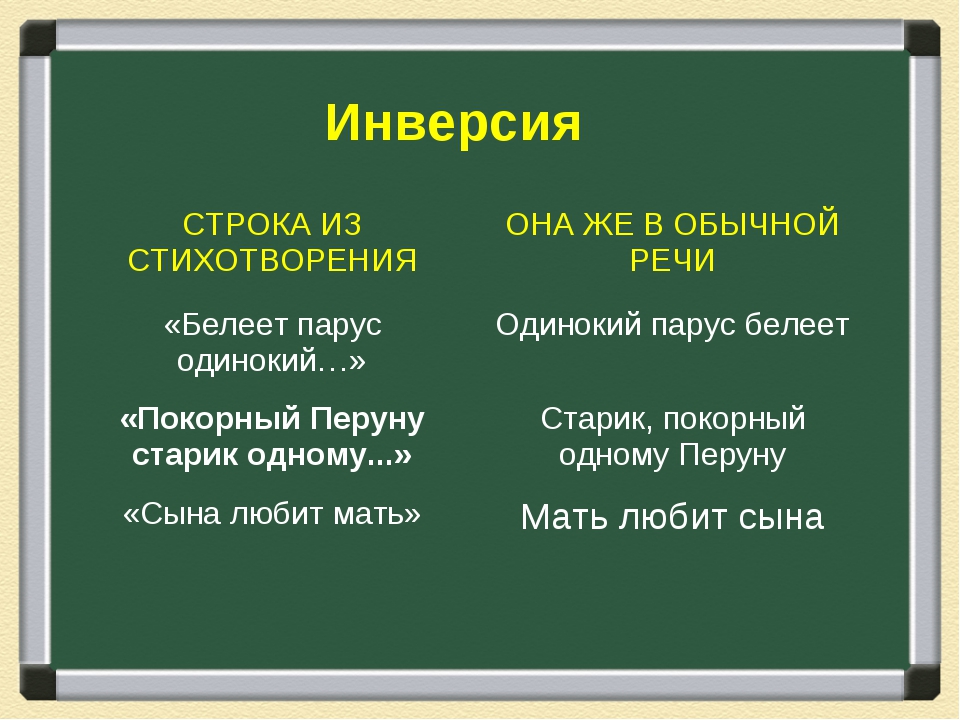

- «Покорный Перуну старик одному» (А. Пушкин)

- «И к мудрому старцу подъехал Олег» (А. Пушкин)

- «Несметными ты кладами богат» (Гете, перевод Н. Холодковского)

Зачем нужна инверсия

Подведем итог, перечислив достоинства инверсии:

- инверсия позволяет сделать акцент на определенном слове или словосочетании;

- расставляет в предложении смысловые нагрузки;

- в поэтическом тексте инверсия задает ритм;

- в прозе с помощью инверсии можно расставить логические ударения;

- инверсия передает отношение автора к героям и эмоциональное состояние автора;

- инверсия оживляет текст и делает его более читабельным и интересным.

Чтобы до конца понять, что такое инверсия, нужно больше читать классическую литературу. Кроме инверсии, в текстах великих писателей можно найти множество других интересных стилистических приемов, которые делают речь ярче и которыми так богат наш русский язык.

Другие примеры

Расположение дополнения перед сказуемым носит инверсионный характер, например, у С. А. Есенина:

|

В стихотворных текстах инверсия также выполняет ритмообразующую функцию:

|

Постпозитивное расположение определений характерны для стиля творчества писателей XIX века. При такой инверсии усиливается смысловая нагрузка на определение, так как зачастую его атрибутивное значение осложняется оттенком предикативности, как у М. Ю. Лермонтова:

|

Что такое инверсия в литературе?

Инверсия в литературе – это стилистическая фигура, используемая как средство художественной выразительности. Она включает в себя нарушение обычного, прямого порядка слов в предложении, перестановку и создание особого расположения его членов, служит для усиления выразительности речи.

Разновидности инверсии

Инверсия в литературе имеет ряд разновидностей. К примеру, перестановка главных членов предложения: Упомянутую ночь мы единожды обманем, ускоряя всё – точь-в-точь, как бывает на экране (Гундарин); согласованных определений: Это невинности час бьёт на сентябрьских курантах (там же); дополнений: Летний арбуз доедать… Тяжек взаимности груз… (там же); обстоятельства меры и степени: Сам Александр Сергеич Пушкин тут руку приложил, когда писал о том, что, мол, злодей, тебя весьма я ненавижу, твою погибель, смерть детей с неслабой радостию вижу (там же).

Соотношение членов предложения и место слова

Инверсия в литературе служит не только для изменения положения соотносимых членов в предложении, но и указывает конкретное место для каждого слова. Самое главное слово, на которое делается упор, располагается на выигрышном месте в начале предложения, либо ещё эффективнее – в конце. Это правило работает только в том случае, если начало и конец предложения не являются обычным местом для этого слова. Исключительно сильно звучит в самом конце предложения новая и неожиданная информация, заключённая в последнем слове.

Применение инверсии

Инверсия в литературе используется настолько широко как стилистическое выразительное средство, что русский язык ею значительно обогатился. Стоит отметить, что в английском, французском и других аналитических языках, где порядок слов строго фиксирован, инверсия почти не распространена, а во флективных, среди которых и русский язык, она иногда меняет очень многое. Правда иногда инверсия в языке выглядит нелепо. Как будто при перестановке мебели диван поставили так, что стало невозможно открыть дверцы шкафа. Инверсию нужно применять с умом, всегда осознавать, зачем она нужна в определённой ситуации и каким образом её понимать. Этот приём лучше использовать изредка и, применяя логику, выделять самое существенное в главную тему. К примеру, в разговоре супругов: Чего ты от меня хочешь, когда говоришь о любви? Денег ты хочешь… Объективный порядок слов должен был быть таким: Ты хочешь денег. Звучит совсем не так ехидно, а точнее – здесь не настолько ярко окрашена интонация.

Поэтическая инверсия

В поэтической речи инверсия абсолютно как дома. Ритмическая и мелодическая организация стиха без неё не живут. Здесь даже примеров не нужно – можно просто открыть любой том и прочесть любую строку на любой странице. Поэты интенсивно используют инверсию как приём начиная примерно с 18-го века. Да и теперь при необходимости произвести в тексте эффект архаики литераторы зовут её на помощь. Долго наша любовь притворялась простой пасторалью, бескорыстным лубком, чёрт-те чем обернувшись в итоге – отрывным календариком, а не последней скрижалью, не магнитной скалой – бережком неприметным, пологим… (Гундарин). Какая ровная речь, чистое, логично выстроенное предложение! Всю силу и смысл стихотворения можно ощутить в инверсии последней строки.

Вместе со статьёй «Что такое инверсия в литературе?» читают:

Элементарные грамматические инверсии

Типы инверсий:

перестановка главных членов предложения: подлежащее — на втором месте, сказуемое — на первом.

Роняет лес багряный свой убор,

Сребрит мороз увянувшее поле,

Проглянет день, как будто поневоле,

И скроется за край окружных гор.

(А.С.Пушкин. «19 октября»)

постановка определения после определяемого слова (для русского нормальный порядок — наоборот):

В дверях эдема ангел нежный

Главой поникшею сиял,

А демон мрачный и мятежный

Над адской бездною летал.

(А. С. Пушкин. «Ангел»)

постановка дополнений перед глаголом (или другим «дополняемым» словом)

Из гроба тогда император,

Очнувшись, является вдруг...

(М.Ю.Лермонтов. «Воздушный корабль»)

размещение обстоятельства, выраженного существительными, перед словом, которое они поясняют, а не после них, как этого требует обычный порядок слов:

Трудами ночи изнурен

Я лег в тени...

(М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»)

Усложнение инверсии

Элементарные инверсии могут усложняться разными путями

Инверсия группы слов

Во-первых, инверсия может затрагивать как одно слово так и целую грамматическую группу.

В случае группы слов инверсия может изменять позицию:

- всей группы в целом.

- только одного слова из группы, часто — формального, вспомогательного, наиболее грамматикализованного элемента (например при образовании вопросов в английском языке)

- части группы,

Выбор одного из трёх механизмов групповой инверсии осуществляется в процессе истории каждого языка и закрепляется в его норме и правилах. Причём, в разных грамматических конструкциях выбор может быть разным. Взаимодействие разных конструкций в пределах одного языка и между языками, приводит к возникновению в каждом из них уникальной системы инверсий. А в рамках её — уникальной подсистемы групповых инверсий.

Несколько инверсий в одном предложении

Инверсия — единичная, «компактная» аномалия в структуре предложения.

Иногда в одном предложении встречается сразу две, или даже больше инверсий. Возможны случаи, когда инверсии расположены рядом (контактно), или даже включают одна другую как матрёшки.

Естественно, наличие нескольких инверсий одновременно — ослабляет стилистическое, выделительное и эмфатическое (восклицательное) значение каждой из них. Поэтому множественная инверсия встречается много реже единичной.

Тем не менее, каждая инверсия в таком предложении может оставаться вполне ощутимой, элементарной единицей (отдельным знаком), не сливаясь с другими инверсиями и не размываясь в аморфную структуру, и не разрушая предложение в целом.

Конечно, очевидно, что, если сделать в предложении слишком много инверсий, то отдельные инверсии (аномалии) станет трудно отделять от других, а значит — и воспринимать как отдельные знаки. Но на практике 3-4 инверсии — различимы, а больше — не встречается.

Сложная инверсия

Инверсия в предложения — это не просто механическая перестановка слов, инверсия — это перестановка в пределах системы грамматических связей. Поэтому переставленное слово (группа) может потянуть за собой цепочку зависимых слов и групп. Или наоборот не сможет занять новое место, полученное в обмен, потому, что на нём разорвало бы связи третьих слов. В этом случае инверсия обычно всё же возможна, но слово начинает передвигаться дальше от исходного места и может оказаться довольно далеко.

Аналогичным образом при инверсии могут нарушаться смысловые связи и их восстановление тоже потребует дальнейшей перестройки предложения.

Каждое такое передвижение слов (групп) может, в свою очередь, нарушить ещё какие-то связи (грамматические или смысловые), а их восстановление — потребовать новых перестроек в предложении. Таким образом, может возникнуть каскад изменений, волна, цепная реакция, которая приведёт к полной перестройке предложения. В некоторых случаях, возможны альтернативные варианты новой структуры. В других — возможны неустранимые противоречия (конфликты требований разных конструкций), и предложение может потребовать упрощения.