Природные и синтетические элементы

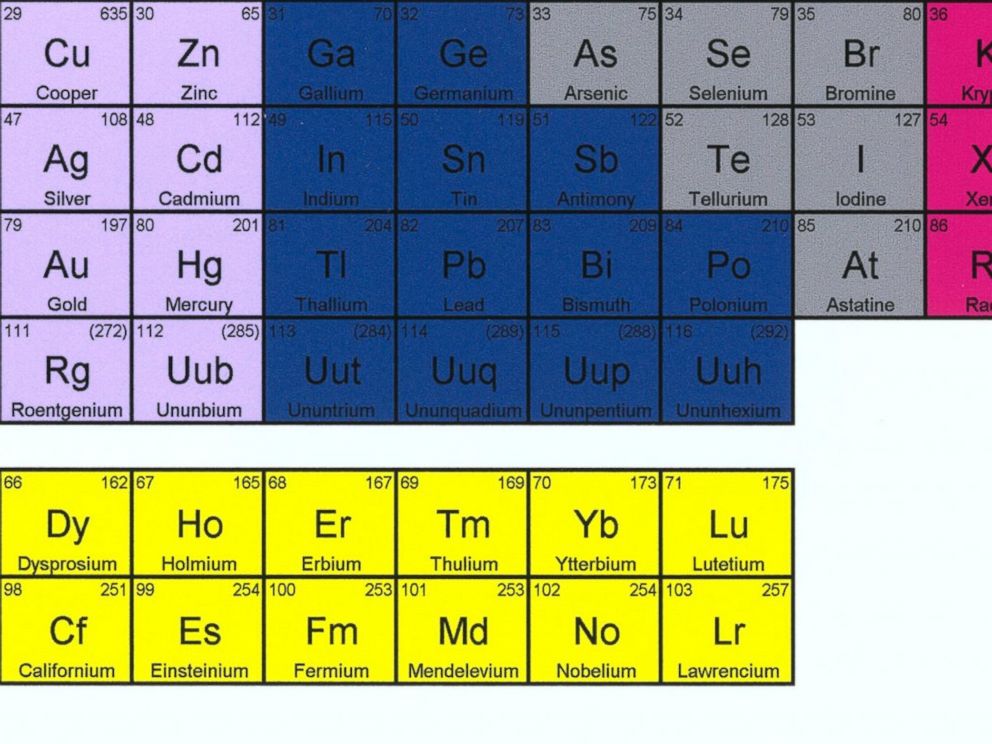

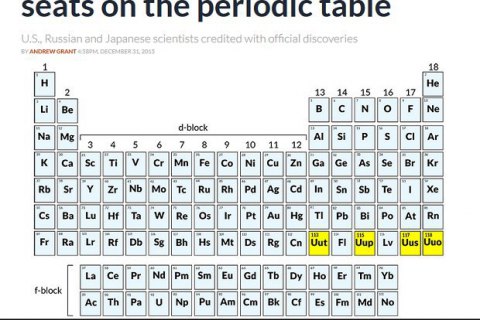

Девяносто два химических элемента встречаются в природе на Земле. Остальные были получены искусственно в лабораториях. Синтетический химический элемент – это, как правило, продукт ядерных реакций в ускорителях частиц (устройствах, используемых для увеличения скорости субатомных частиц, таких как электроны и протоны) или ядерных реакторах (устройствах, используемых для управления энергией, выделяющейся при ядерных реакциях). Первым полученным синтетическим элементом с атомным номером 43 стал технеций, обнаруженный в 1937 году итальянскими физиками К. Перрье и Э. Сегре. Кроме технеция и прометия, все синтетические элементы имеют ядра большие, чем у урана. Последний получивший свое название синтетический химический элемент — это ливерморий (116), а перед ним был флеровий (114).

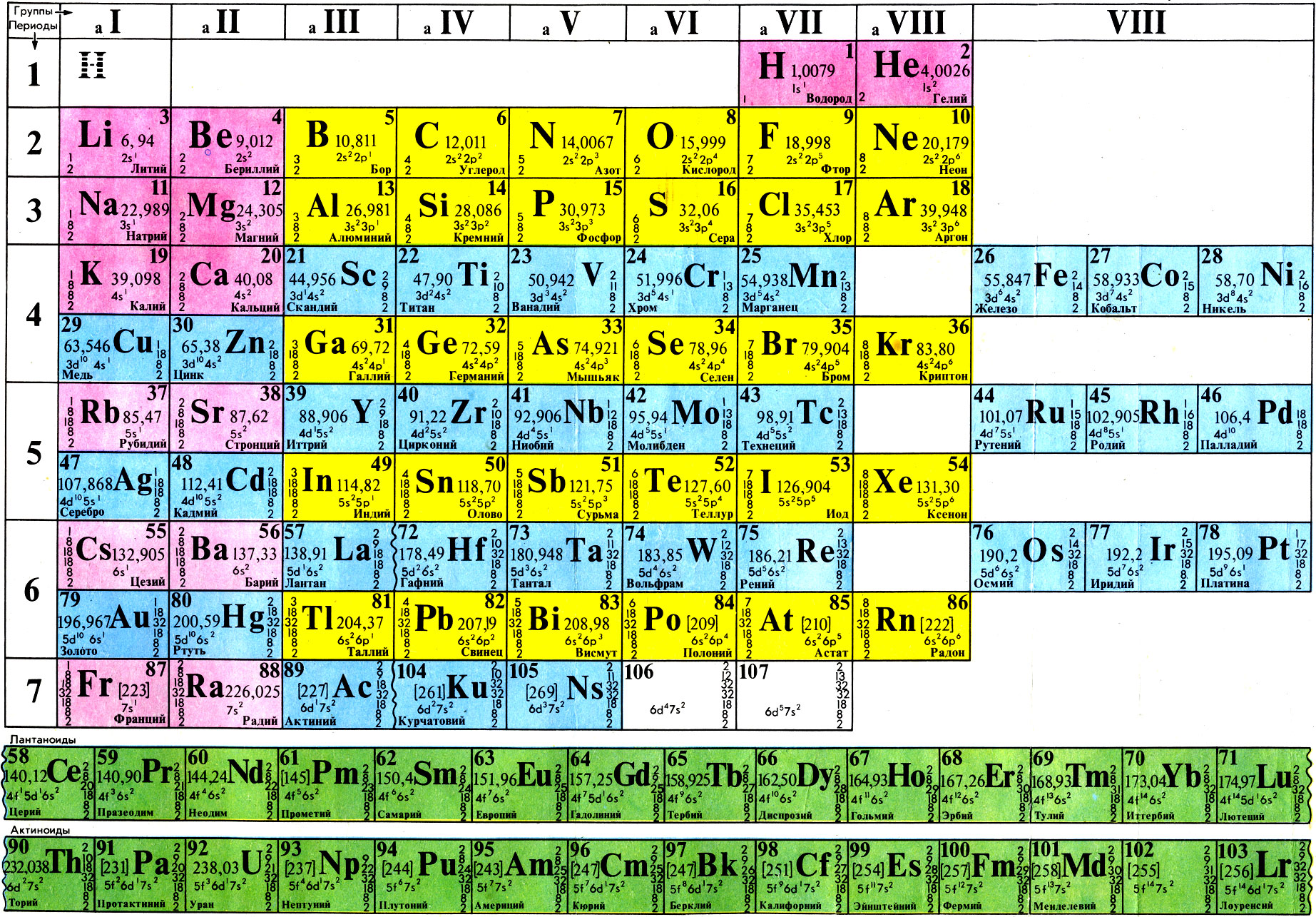

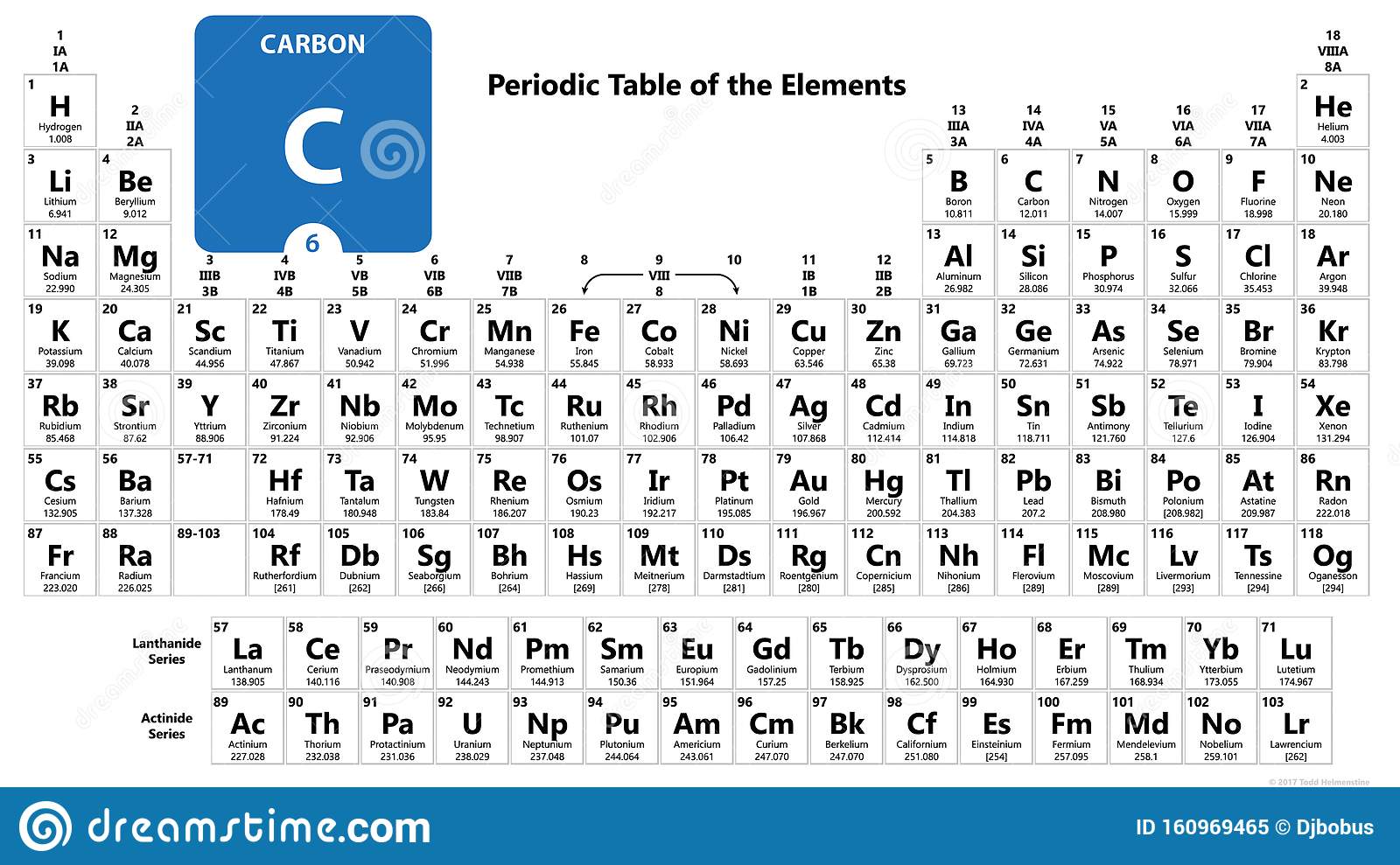

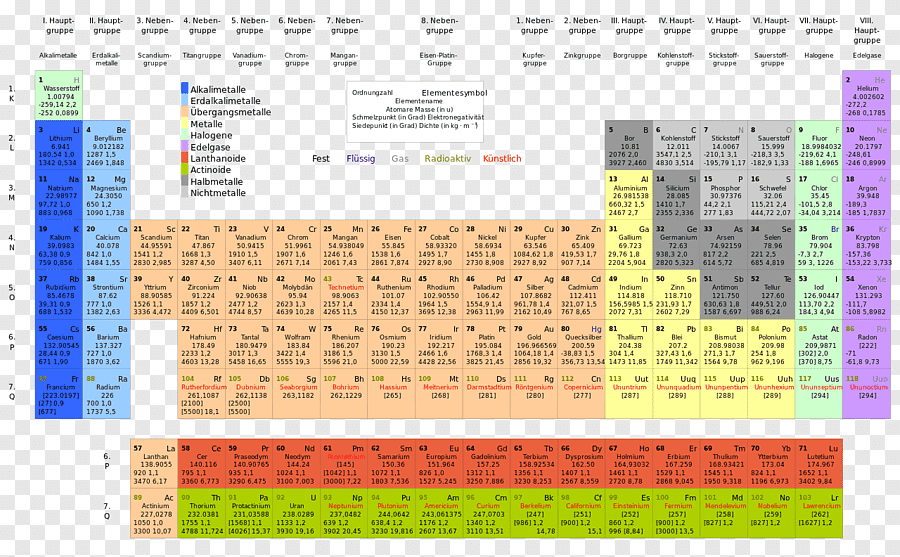

Список химических элементов Таблицы Менделеева

Список химических элементов упорядочен в порядке возрастания атомных номеров, приводятся обозначения элемента в Таблице Менделеева, латинское и русское названия.

| Z | Символ | Name | Название |

| 1 | H | Hydrogen | Водород |

| 2 | He | Helium | Гелий |

| 3 | Li | Lithium | Литий |

| 4 | Be | Beryllium | Бериллий |

| 5 | B | Boron | Бор |

| 6 | C | Carbon | Углерод |

| 7 | N | Nitrogen | Азот |

| 8 | O | Oxygen | Кислород |

| 9 | F | Fluorine | Фтор |

| 10 | Ne | Neon | Неон |

| 11 | Na | Sodium | Натрий |

| 12 | Mg | Magnesium | Магний |

| 13 | Al | Aluminium | Алюминий |

| 14 | Si | Silicon | Кремний |

| 15 | P | Phosphorus | Фосфор |

| 16 | S | Sulfur | Сера |

| 17 | Cl | Chlorine | Хлор |

| 18 | Ar | Argon | Аргон |

| 19 | K | Potassium | Калий |

| 20 | Ca | Calcium | Кальций |

| 21 | Sc | Scandium | Скандий |

| 22 | Ti | Titanium | Титан |

| 23 | V | Vanadium | Ванадий |

| 24 | Cr | Chromium | Хром |

| 25 | Mn | Manganese | Марганец |

| 26 | Fe | Iron | Железо |

| 27 | Co | Cobalt | Кобальт |

| 28 | Ni | Nickel | Никель |

| 29 | Cu | Copper | Медь |

| 30 | Zn | Zinc | Цинк |

| 31 | Ga | Gallium | Галлий |

| 32 | Ge | Germanium | Германий |

| 33 | As | Arsenic | Мышьяк |

| 34 | Se | Selenium | Селен |

| 35 | Br | Bromine | Бром |

| 36 | Kr | Krypton | Криптон |

| 37 | Rb | Rubidium | Рубидий |

| 38 | Sr | Strontium | Стронций |

| 39 | Y | Yttrium | Иттрий |

| 40 | Zr | Zirconium | Цирконий |

| 41 | Nb | Niobium | Ниобий |

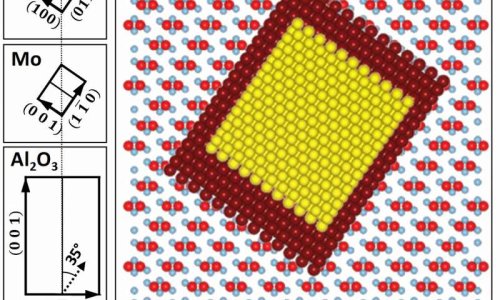

| 42 | Mo | Molybdenum | Молибден |

| 43 | Tc | Technetium | Технеций |

| 44 | Ru | Ruthenium | Рутений |

| 45 | Rh | Rhodium | Родий |

| 46 | Pd | Palladium | Палладий |

| 47 | Ag | Silver | Серебро |

| 48 | Cd | Cadmium | Кадмий |

| 49 | In | Indium | Индий |

| 50 | Sn | Tin | Олово |

| 51 | Sb | Antimony | Сурьма |

| 52 | Te | Tellurium | Теллур |

| 53 | I | Iodine | Иод |

| 54 | Xe | Xenon | Ксенон |

| 55 | Cs | Caesium | Цезий |

| 56 | Ba | Barium | Барий |

| 57 | La | Lanthanum | Лантан |

| 58 | Ce | Cerium | Церий |

| 59 | Pr | Praseodymium | Празеодим |

| 60 | Nd | Neodymium | Неодим |

| 61 | Pm | Promethium | Прометий |

| 62 | Sm | Samarium | Самарий |

| 63 | Eu | Europium | Европий |

| 64 | Gd | Gadolinium | Гадолиний |

| 65 | Tb | Terbium | Тербий |

| 66 | Dy | Dysprosium | Диспрозий |

| 67 | Ho | Holmium | Гольмий |

| 68 | Er | Erbium | Эрбий |

| 69 | Tm | Thulium | Тулий |

| 70 | Yb | Ytterbium | Иттербий |

| 71 | Lu | Lutetium | Лютеций |

| 72 | Hf | Hafnium | Гафний |

| 73 | Ta | Tantalum | Тантал |

| 74 | W | Tungsten | Вольфрам |

| 75 | Re | Rhenium | Рений |

| 76 | Os | Osmium | Осмий |

| 77 | Ir | Iridium | Иридий |

| 78 | Pt | Platinum | Платина |

| 79 | Au | Gold | Золото |

| 80 | Hg | Mercury | Ртуть |

| 81 | Tl | Thallium | Таллий |

| 82 | Pb | Lead | Свинец |

| 83 | Bi | Bismuth | Висмут |

| 84 | Po | Polonium | Полоний |

| 85 | At | Astatine | Астат |

| 86 | Rn | Radon | Радон |

| 87 | Fr | Francium | Франций |

| 88 | Ra | Radium | Радий |

| 89 | Ac | Actinium | Актиний |

| 90 | Th | Thorium | Торий |

| 91 | Pa | Protactinium | Протактиний |

| 92 | U | Uranium | Уран |

| 93 | Np | Neptunium | Нептуний |

| 94 | Pu | Plutonium | Плутоний |

| 95 | Am | Americium | Америций |

| 96 | Cm | Curium | Кюрий |

| 97 | Bk | Berkelium | Берклий |

| 98 | Cf | Californium | Калифорний |

| 99 | Es | Einsteinium | Эйнштейний |

| 100 | Fm | Fermium | Фермий |

| 101 | Md | Mendelevium | Менделевий |

| 102 | No | Nobelium | Нобелий |

| 103 | Lr | Lawrencium | Лоуренсий |

| 104 | Rf | Rutherfordium | Резерфордий |

| 105 | Db | Dubnium | Дубний |

| 106 | Sg | Seaborgium | Сиборгий |

| 107 | Bh | Bohrium | Борий |

| 108 | Hs | Hassium | Хассий |

| 109 | Mt | Meitnerium | Мейтнерий |

| 110 | Ds | Darmstadtium | Дармштадтий |

| 111 | Rg | Roentgenium | Рентгений |

| 112 | Cn | Copernicium | Коперниций |

| 113 | Nh | Nihonium | Нихоний |

| 114 | Fl | Flerovium | Флеровий |

| 115 | Mc | Moscovium | Московий |

| 116 | Lv | Livermorium | Ливерморий |

| 117 | Ts | Tennessine | Теннесин |

| 118 | Og | Oganesson | Оганессон |

Примечания[править | править код]

- БСЭ

- Атомы и химические элементы.

- Классы неорганических веществ.

- Международный химический союз признал 112-й химический элемент. Лента.Ру. Проверено 29 марта 2013. Архивировано из первоисточника 4 апреля 2013.

- Кругосвет — Элементы химические

- .

- ↑ Основные понятия химии.

- В космических лучах нашли сверхтяжелые элементы // Lenta.ru. — 2011.

- За исключением следов примордиального плутония-244, имеющего период полураспада 80 млн лет; см. .

- Hoffman, D. C.; Lawrence, F. O.; Mewherter, J. L.; Rourke, F. M. Detection of Plutonium-244 in Nature // Nature : статья. — 1971.

-

Rita Cornelis, Joe Caruso, Helen Crews, Klaus Heumann. Handbook of elemental speciation II: species in the environment, food, medicine & occupational health. — John Wiley and Sons, 2005. — 768 с. — ISBN 0470855983, 9780470855980. (см. ISBN )

- «Хаббл» открыл первую килонову // compulenta.computerra.ru

- ↑ Простые и сложные вещества. Аллотропия. Названия сложных веществ (недоступная ссылка с 21-05-2013 (2689 дней) — история, копия).

| H | He | |||||||||||||||||

| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||

| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||

| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |

| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |

| Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |

| Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |

| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||

| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |

| — мир химии, веществ и превращений на страницах Википедии. |

|

Выделить Химический элемент и найти в:

|

|

|

- Страница — краткая статья

- Страница — энциклопедическая статья

- Разное — на страницах: , , ,

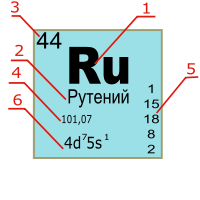

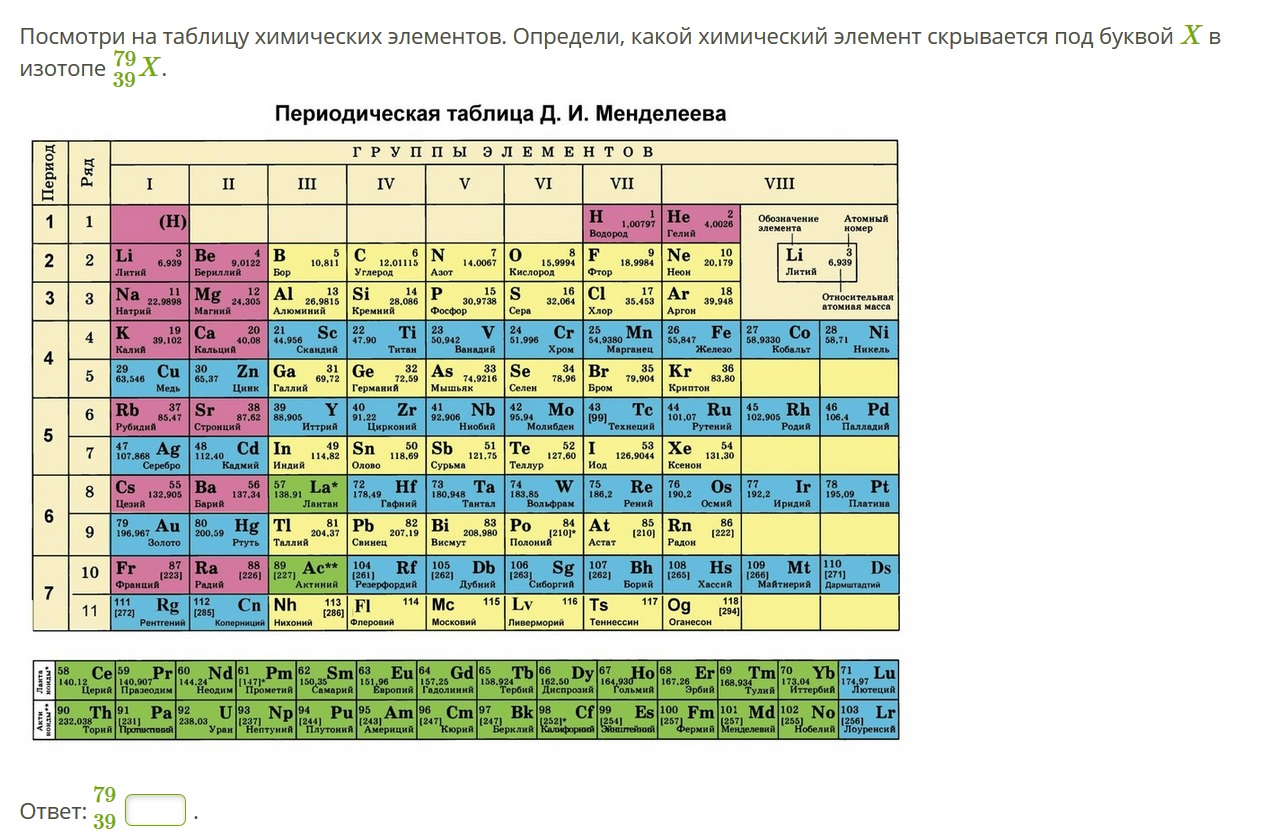

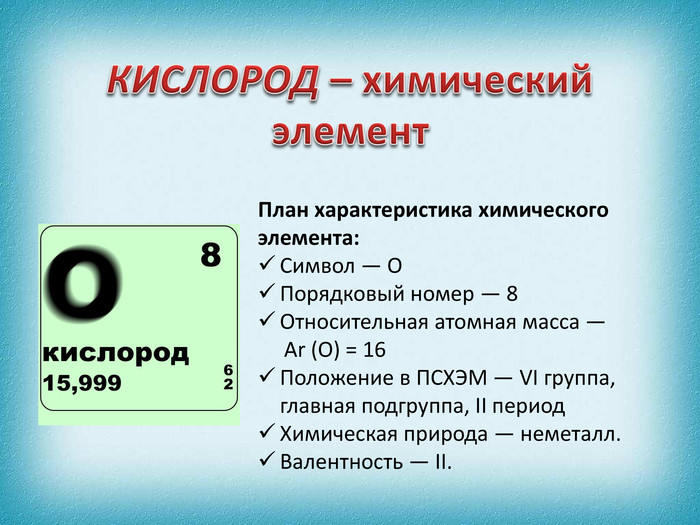

Характеристика атомов химических элементов

Каждый представитель периодической системы имеет свои особенности как в строении, так и в проявляемых свойствах. Характеристика химического элемента складывается из разбора состава его ядра и электронных слоев, а также из определения простого вещества, им образуемого, и сложных соединений.

Состав ядра атомов химических элементов включает несколько частиц — нуклонов:

- протоны, определяющие его положительный заряд (р+1), а также часть атомной массы;

- нейтроны, влияющие на массовое число элемента и не имеющие заряда (n).

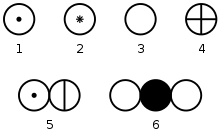

Еще один вид частиц — электроны. Они движутся вокруг ядра и имеют отрицательный заряд (е-1). Ориентация их не хаотичная, а строго упорядоченная. Они располагаются на орбиталях (s, p, d и f), которые формируют подуровни и уровни (электронные слои).

Атомная масса элемента складывается из протонов и нейтронов, совокупность которым имеет название «массовое число». Количество протонов определяется очень просто — оно равно порядковому номеру элемента в системе. А так как атом в целом — система электронейтральная, то есть не имеющая вообще никакого заряда, то количество отрицательных электронов всегда равно количеству положительных частиц протонов.

Таким образом, характеристика химического элемента может быть дана по его положению в периодической системе. Ведь в ячейке описано практически все: порядковый номер, а значит, электроны и протоны, атомная масса (усредненное значение всех существующих изотопов данного элемента). Видно, в каком периоде находится структура (значит, на стольких слоях будут располагаться электроны). Также можно предсказать количество отрицательных частиц на последнем энергетическом уровне для элементов главных подгрупп — оно равно номеру группы, в которой располагается элемент.

Количество нейтронов можно рассчитать, если вычесть из массового числа протоны, то есть порядковый номер. Таким образом, можно получить и составить целую электронно-графическую формулу для каждого химического элемента, которая будет в точности отражать его строение и показывать возможные степени окисления и проявляемые свойства.

Химические реакции взаимосвязаны и обратимы

Процессы образования и разрыва связей между атомами называются химическими реакциями. Все химические реакции обозначают перенос атома от одной молекулы в другое соединение, без каких-либо изменений в количестве или идентичности атомов. Для удобства оригинал молекул до начала реакции называют реагентом, а молекулы, образующиеся в результате реакции – продуктами. Например:

6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2, где 6H2O + 6CO2 – реагент, а C6H12O6 + 6O2– продукт. Это упрощённая формула реакции фотосинтеза, где вода и углекислый газ, вступая в реакцию, образуют молекулы глюкозы и кислорода.

Все химические реакции происходят под влиянием трёх факторов.

- Температура. Нагрев реагентов увеличивает скорость реакции, потому что атомы при этом двигаются быстрее и сталкиваются друг с другом чаще. Но необходимо позаботиться о том, чтобы температура не поднялась слишком высоко и не разрушила молекулы.

- Концентрация реагентов и продуктов. Реакции проходят быстрее, когда из-за более частых столкновений доступно больше реагентов. Накопление продуктов замедляет реакцию, а в обратимой реакции может привести к возвращению к исходным веществам.

- Катализаторы. Катализатор – это вещество, которое увеличивает скорость реакции. Он не изменяет соотношения между реагентом и продуктом, а сокращает время их изменения. В живых системах почти во всех реакциях катализаторами служат белки энзимы (ферменты).

Многие реакции в природе обратимы. Это значит, что продукты могут снова стать реагентами, а реагенты – продуктами. Соответственно, мы можем записать предыдущую формулу в обратном порядке:

C6H12O6 + 6O2→ 6H2O + 6CO2

Эта упрощённый вариант окисления глюкозы, протекающего во время клеточного дыхания, когда глюкоза расщепляется на воду и углекислый газ в присутствии кислорода. Почти все живые организмы осуществляют разные формы окисления глюкозы.

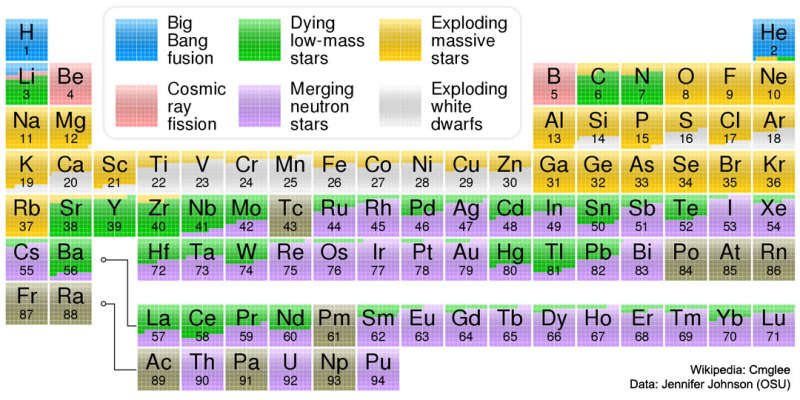

Звезды как химические реакторы новых элементов

Звезда – просто масса вещества, которая генерирует энергию ядерных реакций. Наиболее распространенная из этих реакций представляет комбинацию четырех атомов водорода, образующих один атом гелия. Как только звезды начали формироваться, то гелий стал вторым элементом, появившимся во Вселенной.

Когда звезды становятся старше, они переходят от водородно-гелиевых ядерных реакций на другие их типы. В них атомы гелия образуют атомы углерода. Позже атомы углерода образуют кислород, неон, натрий и магний. Еще позже неон и кислород соединяются друг с другом с образованием магния. Поскольку эти реакции продолжаются, то все более и более химических элементов образуются.

Простые и сложные вещества. Валентность

Вещества бывают простые и сложные. Если молекула состоит из атомов одного химического элемента, — это простое вещество:

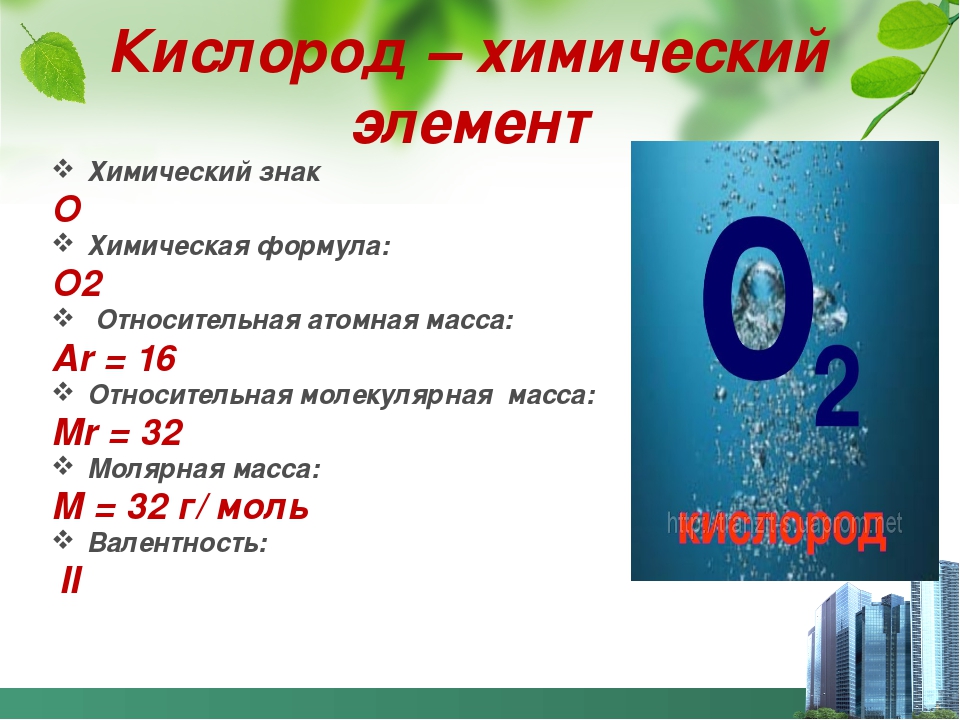

Если в состав вещества входят атомы только одного химического элемента — это простое вещество. Причём некоторые химические элементы образуют несколько простых веществ. Так, химический элемент кислород образует простое вещество «кислород» О2 и простое вещество «озон» О3*.

А химический элемент углерод образует четыре простых вещества, причём ни одно из них не называется «углерод». Эти вещества отличаются пространственным расположением атомов:

Алмаз — атомы углерода находятся в вершинах воображаемых тетраэдров;

Графит — атомы углерода находятся в одной плоскости;

Карбин — атомы углерода образуют «нити».

В четвертой модификации «углерода» — фуллерене — атомы углерода образуют сферу, т. е. молекулы фуллерена напоминают мячик.

Существование элемента в виде нескольких простых веществ называется аллотропией. Алмаз, графит, карбин, фуллерен — аллотропные модификации элемента «углерод», а кислород и озон — аллотропные модификации элемента «кислород».

Таким образом, не следует путать эти понятия: «химический элемент» и «простое вещество», а также «молекула» и «атом».

Очень часто в письменных записях слова «молекула» или «атом» заменяют соответствующими символами, но не всегда правильно. Так, нельзя писать: «В состав воды входит Н2», так как речь здесь идёт о химическом элементе водороде — Н. Нужно писать: «В состав воды входит (Н)». Аналогично, правильной будет запись: «При действии металла на раствор кислоты выделится Н2», т. е. вещество водород, молекула которого двухатомна.

Молекулы сложных веществ состоят из атомов разных химических элементов:

Как известно, в состав сложных веществ входят атомы разных химических элементов. Эти атомы соединяются между собой химическими связями: ковалентными, ионными, металлическими.

Способность атома образовывать определённое число ковалентных химических связей называется валентностью. (Подробнее см. урок 4 «Химическая связь».) Правильнее всего определять валентность по графическим или структурным формулам:

В таких формулах одна чёрточка обозначает одну ковалентную связь, т. е. «одну валентность». На практике чаще всего валентность определяют по молекулярной формуле, хотя здесь правильнее говорить о степени окисления элемента (см. урок 7). Иногда результат определения степени окисления соответствует реальному значению валентности, но бывают и неодинаковые результаты.

Задание 1.1. Определите «валентность» (степени окисления) атомов кальция и углерода по формуле СаС2. Совпадает ли полученный результат с реальным значением валентности?

В устойчивой молекуле не может быть «свободных», «лишних» валентностей! Поэтому для двухэлементной молекулы число химических связей (валентностей) атомов одного элемента равно общему числу химических связей атомов другого элемента.

Валентность атомов некоторых химических элементов постоянна (табл. 2).

Для других атомов валентность можно определить (вычислить) из химической формулы вещества.

При этом следует учитывать изложенное выше правило о химической связи.

Сделаем практические выводы.

1. Если один из атомов в молекуле одновалентен, то валентность второго атома равна числу атомов первого элемента (см. на индекс!):

2. Если число атомов в молекуле одинаково, то валентность первого атома равна валентности второго атома:

3. Если у одного из атомов индекс отсутствует, то его валентность равна произведению валентности второго атома на его индекс:

4. В остальных случаях ставьте валентности «крест-накрест», т. е. валентность первого атома равна числу атомов второго элемента и наоборот:

Задание 1.2. Определите валентности элементов в соединениях:

Вначале укажите валентности атомов, у которых она постоянна! Аналогично определяется валентность атомных групп (ОН), (РО4), (SО4) и так далее.

Задание 1.3. Определите валентности атомных групп (в формулах выделены курсивом):

Обратите внимание! Одинаковые группы атомов (OH), (РО4), (SO4) имеют одинаковые валентности во всех соединениях. Зная валентности атома или группы атомов можно составить формулу соединения

Для этого пользуются правилами:

Зная валентности атома или группы атомов можно составить формулу соединения. Для этого пользуются правилами:

Если валентности одинаковы, то и число атомов одинаково, т. е. индексы не ставим:

Если валентности кратны (одно число делится на другое), то число атомов элемента с меньшей валентностью определяем делением:

В остальных случаях индексы определяют «крест-накрест»:

Задание 1.4. Составьте химические формулы соединений:

Символы химических элементов

В химии для обозначения химических элементов используют химическую символику. Это язык химии. Для понимания речи на любом языке необходимо знать буквы, в химии точно так же. Чтобы понимать и описывать свойства веществ, и изменения, происходящие с ними, прежде всего, необходимо знать символы химических элементов. В эпоху алхимии химических элементов было известно намного меньше, чем сейчас. Алхимики отождествляли их с планетами, различными животными, античными божествами. В настоящее время во всем мире пользуются системой обозначений, введенной шведским химиком Йёнсом Якобом Берцелиусом. В его системе химические элементы обозначают начальной или одной из последующих букв латинского названия данного элемента. Например, элемент серебро обозначается символом – Ag (лат. Argentum). Ниже приведены символы, произношения символов, и названия наиболее распространенных химических элементов. Их нужно заучить на память!

Известные химические элементы

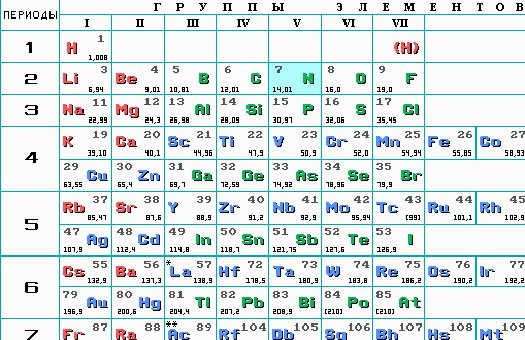

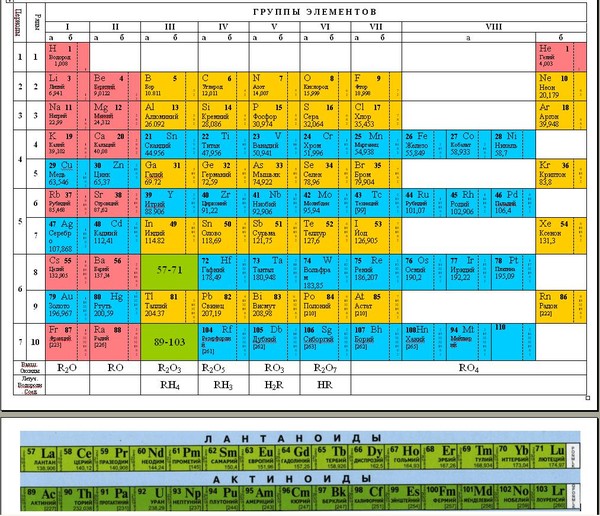

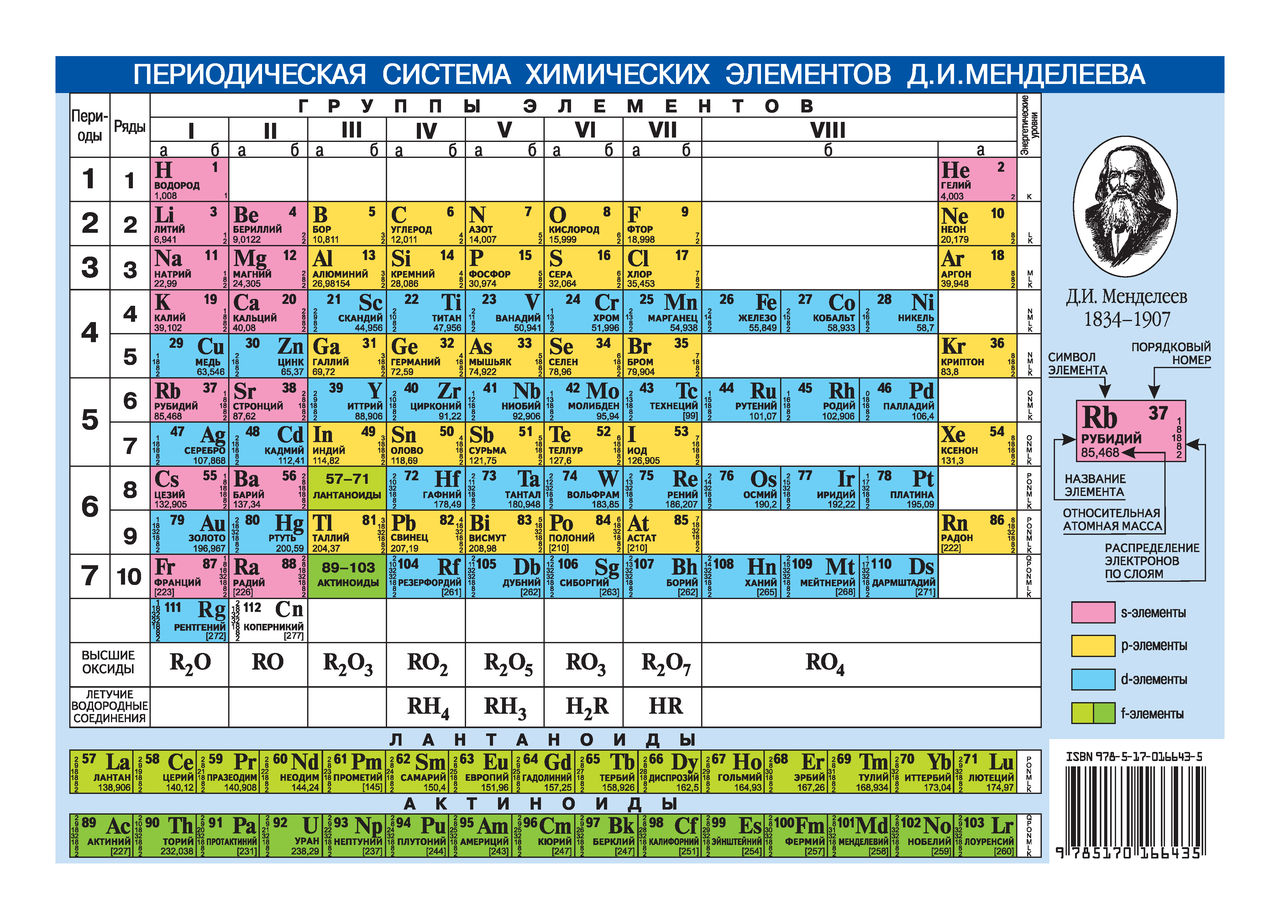

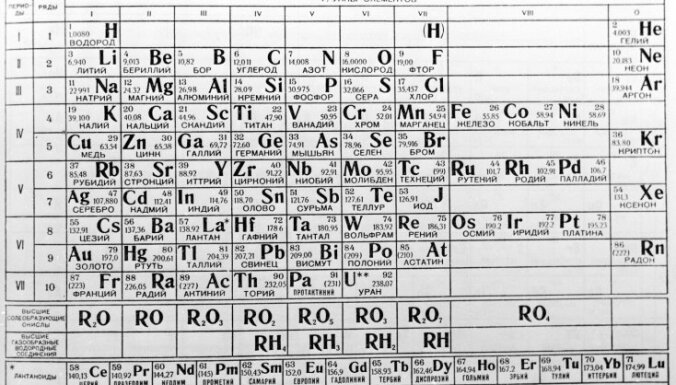

Основная статья: Периодическая система элементов

На декабрь 2016 года известно 118 химических элементов (с порядковыми номерами с 1 по 118), из них 94 обнаружены в природе (некоторые — лишь в следовых количествах), остальные 24 получены искусственно в результате ядерных реакций. Предпринимаются попытки синтеза следующих сверхтяжёлых трансурановых элементов, в том числе были заявления о синтезе элемента унбиквадий (124) и косвенные свидетельства об элементах унбинилий (120) и унбигексий (126), которые пока не подтверждены. Также было объявлено об обнаружении элемента экатория-унбибия (122) в образцах природного тория, однако это заявление впоследствии не подтверждено на основании последующих попыток воспроизведения данных с использованием более точных методов. Кроме того, есть сообщения об открытии в метеоритном веществе следов столкновений с частицами с атомными числами от 105 до 130, что может являться косвенным доказательством существования стабильных сверхтяжёлых ядер. Поиски сверхтяжёлых трансурановых элементов в природе, возможных согласно теории острова стабильности, пока не увенчались достоверным успехом, а синтезирование новых трансурановых элементов продолжается в российском, американских, немецком и японском центрах ядерных исследований силами международных коллективов учёных. Информация об ещё не открытых химических элементах доступна в статье Расширенная периодическая таблица элементов.

Синтез новых (не обнаруженных в природе) элементов, имеющих атомный номер выше, чем у урана (трансурановых элементов), осуществлялся вначале с помощью многократного захвата нейтронов ядрами урана в условиях интенсивного нейтронного потока в ядерных реакторах и ещё более интенсивного — в условиях ядерного (термоядерного) взрыва. Последующая цепочка бета-распадов нейтроноизбыточных ядер приводит к росту атомного номера и появлению дочерних ядер с атомным номером Z > 92. Таким образом были открыты нептуний (Z = 93), плутоний (94), америций (95), берклий (97), эйнштейний (99) и фермий (100). Кюрий (96) и калифорний (98) также могут быть синтезированы (и практически получаются) этим путём, однако открыты они были первоначально с помощью облучения плутония и кюрия альфа-частицами на ускорителе. Более тяжёлые элементы, начиная с менделевия (101), получаются только на ускорителях, при облучении актиноидных мишеней лёгкими ионами.

Право предложить название новому химическому элементу предоставляется первооткрывателям. Однако это название должно удовлетворять определённым правилам. Сообщение о новом открытии проверяется в течение нескольких лет независимыми лабораториями, и, в случае подтверждения, Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК; англ. International Union for Pure and Applied Chemistry, IUPAC) официально утверждает название нового элемента.

Все известные на декабрь 2016 года 118 элементов имеют утверждённые ИЮПАК постоянные названия. От момента заявки на открытие до утверждения названия ИЮПАК элемент фигурирует под временным систематическим названием, производным от латинских числительных, образующих цифры в атомном номере элемента, и обозначается трёхбуквенным временным символом, образованным от первых букв этих числительных. Например, 118-й элемент, оганесон, до официального утверждения постоянного названия носил временное название унуноктий и символ Uuo.

Неоткрытые или неутверждённые элементы часто называются с помощью системы, использованной ещё Менделеевым, — по названию вышестоящего гомолога в периодической таблице, с добавлением префиксов «эка-» или (редко) «дви-», означающих санскритские числительные «один» и «два» (в зависимости от того, на 1 или 2 периода выше находится гомолог). Например, до открытия германий (стоящий в периодической таблице под кремнием и предсказанный Менделеевым) назывался эка-кремнием, оганесон (унуноктий, 118) называется также эка-радоном, а флеровий (унунквадий, 114) — эка-свинцом.

История открытия

Само понимание того, что такое химические элементы, пришло только в XVII веке благодаря работам Бойля. Именно он впервые заговорил об этом понятии и дал ему следующее определение. Это неделимые маленькие простые вещества, из которых складывается все вокруг, в том числе и все сложные.

До этой работы господствовали взгляды алхимиков, признававшим теорию четырех стихий — Эмпидокла и Аристотеля, а также открывших «горючие начала» (сера) и «металлические начала» (ртуть).

Практически весь XVIII век была распространена совершенно ошибочная теория флогистона. Однако уже в конце этого периода Антуан Лоран Лавуазье доказывает, что она несостоятельна. Он повторяет формулировку Бойля, но при этом дополняет ее первой попыткой систематизации всех известных на тот момент элементов, распределив их на четыре группы: металлы, радикалы, земли, неметаллы.

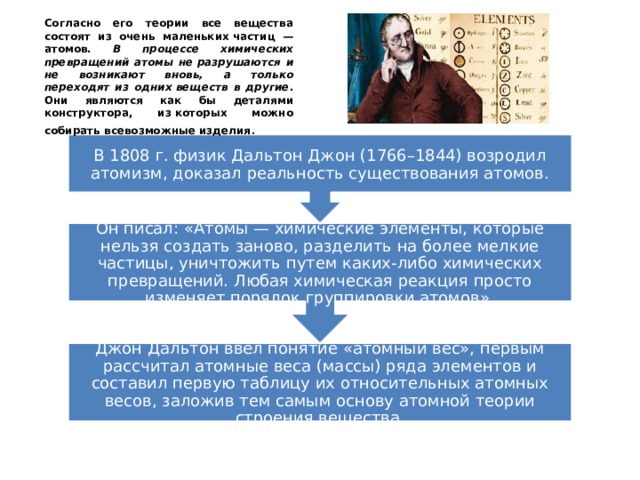

Следующий большой шаг в понимании того, что такое химические элементы, делает Дальтон. Ему принадлежит заслуга открытия атомной массы. На основе этого он распределяет часть известных химических элементов в порядке возрастания их атомной массы.

Стабильно интенсивное развитие науки и техники позволяет делать ряд открытий новых элементов в составе природных тел. Поэтому к 1869 году — времени великого творения Д. И. Менделеева — науке стало известно о существовании 63 элементов. Работа русского ученого стала первой полной и навсегда закрепившейся классификацией этих частиц.

Строение химических элементов на тот момент установлено не было. Считалось, что атом неделим, что это мельчайшая единица. С открытием явления радиоактивности было доказано, что он делится на структурные части. Практически каждый при этом существует в форме нескольких природных изотопов (аналогичных частиц, но с иным количеством структур нейтронов, от чего меняется атомная масса). Таким образом, к середине прошлого столетия удалось добиться порядка в определении понятия химического элемента.

Вещества, образуемые элементами: простые

Также все классы химических элементов способны существовать в виде простых или сложных соединений. Так, простыми принято считать такие, которые образованы из одной и той же структуры в разном количестве. Например, О2 — кислород или дикислород, а О3 — озон. Такое явление носит название аллотропии.

Простые химические элементы, формирующие одноименные соединения, характерны для каждого представителя периодической системы. Но не все они одинаковы по проявляемым свойствам. Так, существуют простые вещества металлы и неметаллы. Первые образуют главные подгруппы с 1-3 группу и все побочные подгруппы в таблице. Неметаллы же формируют главные подгруппы 4-7 групп. В восьмую основную входят особые элементы — благородные или инертные газы.

Среди всех открытых на сегодня простых элементов известны при обычных условиях 11 газов, 2 жидких вещества (бром и ртуть), все остальные — твердые.

Уравнения химических реакций

Вещества, состав которых отражают химические формулы, могут участвовать в химических процессах (реакциях). Графическая запись, соответствующая данной химической реакции, называется уравнением химической реакции. Например, при сгорании (взаимодействии с кислородом) угля происходит химическая реакция:

Запись показывает, что один атом углерода С, соединяясь с одной молекулой кислорода O2, образует одну молекулу углекислого газа СО2. Число атомов каждого химического элемента до и после реакции должно быть одинаково! Это правило — следствие Закона сохранения массы вещества: масса исходных веществ равна массе продуктов реакции. Закон был открыт в 18-м веке М. В. Ломоносовым и, независимо от него, А. Л. Лавуазье.

Выполняя этот закон, необходимо в уравнениях химических реакций расставлять коэффициенты так, чтобы число атомов каждого химического элемента не изменялось в результате реакции. Например, при разложении бертолетовой соли КClO3, получается соль КСl и кислород О2:

Число атомов калия и хлора одинаково, а кислорода — разное. Уравняем их:

Теперь изменилось число атомов калия и хлора до реакции. Уравняем их:

Теперь между правой и левой частями уравнения можно поставить знак равенства:

Полученная запись показывает, что при разложении двух молекул КClO3 получается две молекулы КСl и три молекулы кислорода O2. Число молекул показывают при помощи коэффициентов.

При подборе коэффициентов необязательно считать отдельные атомы. Если в ходе реакции не изменился состав некоторых атомных групп, то можно учитывать число этих групп, считая их единым целым:

Последовательность действий такова:

1. Определим валентность исходных атомов и группы PO4:

2. Перенесём эти числа в правую часть уравнения:

3. Составим химические формулы полученных веществ по валентностям составных частей:

4

Обратим внимание на состав «самого сложного» соединения: Ca3(PO4)2 и уравняем число атомов кальция (их три) и число групп РО4 (их две):

5. Число атомов натрия и хлора до реакции теперь стало равным шести; доставим соответствующий коэффициент:

Эти правила образуют Алгоритм составления уравнений химических реакций обмена, так как, пользуясь этой последовательностью, можно уравнять схемы многих химических реакций, за исключением более сложных окислительно-восстановительных реакций (см. урок 7).

Химические реакции бывают разных типов. Основными являются:

1. Реакции соединения:

Здесь из двух и более веществ образуется одно вещество:

2. Реакции разложения:

Здесь из одного вещества получаются два вещества и более веществ:

3. Реакции замещения:

Здесь реагируют простое и сложное вещества, образуются также простое и сложное вещества, причём простое вещество замещает часть атомов сложного вещества:

4. Реакции обмена:

Здесь реагируют два сложных вещества и получаются два сложных вещества. В ходе реакции сложные вещества обмениваются своими составными частями:

Существуют и другие типы химических реакций.

Задание 1.5. Расставьте коэффициенты в предложенных выше примерах.

Задание 1.6. Расставьте коэффициенты и определите тип химической реакции:

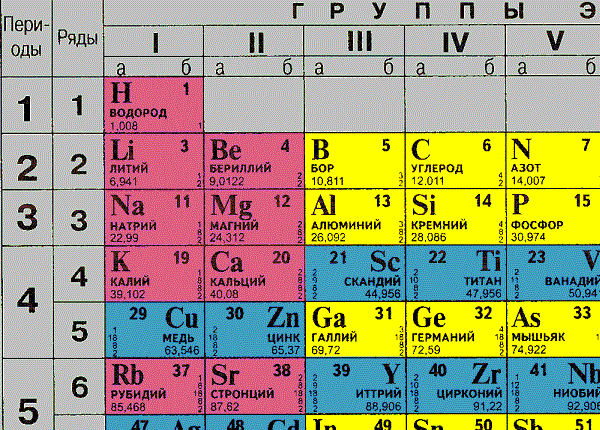

Положения

Как шахматная доска состоит из строк, столбцов и полей, так и таблица состоит из периодов, групп (которые, в свою очередь, делятся на главные и побочныеподгруппы) и фиксированных номеров химических элементов.

Период — это строки, горизонтальные ряды.

Группы — столбцы, ряды вертикальные.

Как определить, где главная подгруппа, а где побочная? Посмотрите на второй и третий период — там элементы только главных подгрупп. Они находятся с одного «бока» ячейки. Если опуститься на периоды ниже, можно заметить, что некоторые элементы смещены в другую сторону ячеек (Cu, Ag, Au, Rg в первой группе, например). Вот это и есть побочная подгруппа.

И, наконец, есть определённая нумерация этих самых ячеек, в которых находятся элементы — их порядковые номера.

Давайте потренируемся и составим «паспортные данные» хрома. Будет лучше, если вы сначала попробуете сами, а потом посмотрите ответ.

https://himi4ka.ru/

Легко и ненавязчиво находим, что хром находится в четвёртом периоде и шестой группе. Находится чуть в стороне от кислорода и серы — следовательно, подгруппа побочная. Ну и, не без некоторых усилий (спасибо, Дзен, за качество и невозможность приближать изображение) обнаруживаем его под двадцать четвёртым номером.

Ответ: четвёртый период, шестая группа, побочная подгруппа, двадцать четвёртый номер.

Всё очень просто!

Свойства

Каждому положению элемента относительно той или иной части таблицы соответствует определённое свойство.

Сопоставим их:

1. Период, в котором находится элемент — показывает число электронных слоёв элемента.

2. Группа — показывает наибольшее число электронов, которые атом может отдавать для образования хим. связи (максимальная валентность). Также показывает максимальную положительную степень окисления.

3. По тому, находится элемент в побочной или главной подгруппе, можно определить, металл это или неметалл.

Зачем это нужно, если в учебниках они всегда есть на красиво разукрашенном форзаце?

Всё это, конечно, замечательно, но что будет, если вам попадётся вариант в ч/б?

Кстати, именно такую таблицу раздают на ЕГЭ по химии. И некоторые ребята впадают в ступор уже на втором задании, когда их просят определить, относится элемент к металлам или неметаллам.

Чтобы не потерять лёгкие баллы, запомните:

Ну и, наконец, есть порядковый номер. Зная его, мы можем определить заряд ядра, число протонов, число электронов и, соответственно, найти число нейтронов через относительную атомную массу и протоны.

Вернёмся к нашему хрому. Как мы помним, он находится в четвёртом периоде, шестой группе, побочной подгруппе и имеет 24-ый номер.

Переводя на свойства: имеет четыре электронных слоя; имеет максимальную валентность VI и степень окисления +6; металл; его заряд/число протонов/число электронов равно 24, а число нейтронов — 28(52 — 24 = 28).

Очень коварен в плане расчёта нейтронов хлор. Попробуйте сами найти нужное их количество, а в следующей статье узнаете, правы ли вы — поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить!

Ну а мы переходим к изменению свойств по периодам и группам.

Простейшие понятия: вещество, молекула, атом, химический элемент

Что такое химия? Где мы встречаемся с химическими явлениями? Везде. Сама жизнь — это бесчисленное множество разнообразных химических реакций, благодаря которым мы дышим, видим голубое небо, ощущаем изумительный запах цветов…

Что изучает химия? Химия изучает вещества, а также химические процессы, в которых участвуют эти вещества.

Что такое вещество — понятно: это то, из чего состоит окружающий нас мир и мы сами. Но что такое химический процесс (явление)?

К химическим явлениям относятся процессы, в результате которых изменяется состав или строение молекул, образующих данное вещество. Изменились молекулы — изменилось вещество (оно стало другим!), — изменились его свойства:

- свежее молоко стало кислым;

- зелёные листья стали жёлтыми;

- сырое мясо при обжаривании изменило запах.

Все эти изменения — следствие сложных и многообразных химических процессов. Итак,

химия — это наука о веществах и их превращениях.

При этом исследуются не всякие превращения, а только такие, при которых

- обязательно изменяется состав или строение молекул;

- никогда не изменяется состав и заряд ядер атомов.

В этом определении встречаются такие понятия, как «вещество», «молекула», «атом». Разберём их подробнее.

Вещество — это то, из чего состоят окружающие нас предметы. Каждому абсолютно чистому веществу (таких в природе, кстати, не существует) приписывают определённую химическую формулу, которая отражает его состав, например:

- Н2О — вода;

- Na8[(AlSiO4)6SO4] — лазурит.

Выше приведены молекулярные формулы двух веществ. Следует отметить, что далеко не все вещества состоят из молекул, так как существуют вещества, которые состоят из атомов или ионов. Например, алмаз состоит из атомов углерода, а обычная поваренная соль — из ионов Na+ и ионов Cl– (условная «молекула» — NaСl).

Наименьшая частица вещества, которая отражает его качественный и количественный состав, называется молекулой.

Молекулы состоят из атомов. Атомы в молекуле соединены при помощи химических связей. Каждый атом обозначается при помощи символа (химического знака):

- Н — атом водорода;

- О — атом кислорода.

Число атомов в молекуле обозначают при помощи индекса:

Примеры:

- О2 — это молекула вещества кислорода, состоящая из двух атомов кислорода;

- Н2О — это молекула вещества воды, состоящая из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Но! Если атомы не связаны химической связью, то их число обозначают при помощи коэффициента:

Аналогично изображают число молекул:

- 2Н2 — две молекулы водорода;

- 3Н2О — три молекулы воды.

Почему атомы водорода и кислорода имеют разное название, разный символ? Потому что это атомы разных химических элементов.

Химический элемент — это частицы с одинаковым зарядом ядер их атомов.

Что такое ядро атома? Почему заряд ядра является признаком принадлежности атома к данному химическому элементу? Чтобы ответить на эти вопросы, следует уточнить: изменяются ли атомы в химических реакциях? Из чего состоит атом*?

Атом не имеет заряда, хотя и состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов:

В ходе химических реакций число электронов любого атома может изменяться, но заряд ядра атома в химических реакциях НЕ МЕНЯЕТСЯ!

Поэтому заряд ядра атома — своеобразный «паспорт» химического элемента. Все атомы с зарядом ядра +1 принадлежат химическому элементу под названием «водород». Атомы с зарядом ядра +8 составляют химический элемент «кислород».

Каждому химическому элементу присвоен химический символ (знак), порядковый номер в таблице Менделеева (порядковый номер равен заряду ядра атома); определённое название и, для некоторых химических элементов, особое прочтение символа в химической формуле (табл. 1).

Подведём итог. Вещества состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы с одинаковым зарядом ядра относятся к одному и тому же химическому элементу.

Но, если вещество состоит из молекул, то любое изменение состава или строения молекулы приводит к изменению самого вещества, его свойств.

Вопрос. Чем отличаются химические формулы веществ: Н2О и Н2О2?

Хотя по составу молекулы этих веществ отличаются на один атом кислорода, сами вещества по свойствам сильно отличаются друг от друга. Воду Н2О мы пьём и жить без неё не можем, а Н2О2 — перекись водорода, пить нельзя, а в быту её используют для обесцвечивания волос.

Вопрос. А чем отличаются химические формулы веществ:

Состав этих веществ — аллозы (А) и глюкозы (Б) — одинаков — С6Н12О6. Отличаются они строением молекул, в данном случае — расположением групп ОН в пространстве. Глюкоза — универсальный источник энергии для большинства живых организмов, а аллоза практически не встречается в природе и не может быть источником энергии.