Теории суверенитета

Так как суверенитет государства является комплексным и многоуровневым понятием, существует множество теорий, для которых характерны различные подходы к его пониманию. Прежде всего, теории суверенитета основываются либо на эмпирическом, либо на теоретическом, нормативном подходе. В первом случае осуществляется изучение суверенитета как некоторой данности в рамках субъектов государства, самих государств и др. (в зависимости от уровня анализа), то есть происходит анализ конкретных существующих политических моделей. В рамках нормативного же подхода рассматривается вопрос о необходимой форме проявления суверенитета, осуществляется поиск наиболее подходящего государственного органа, который бы стал проводником суверенитета.

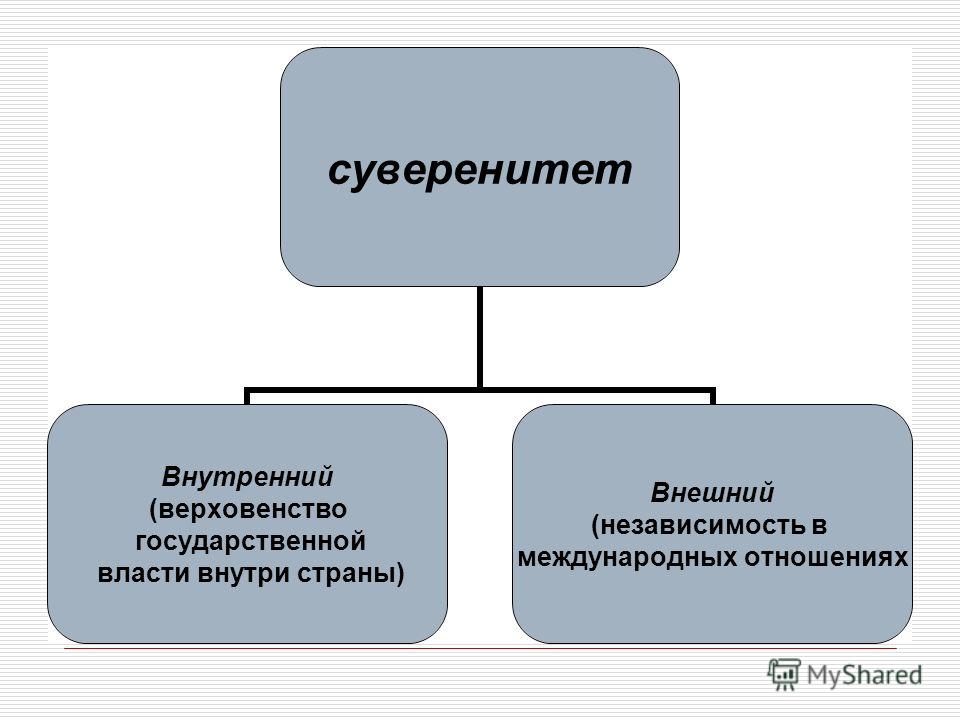

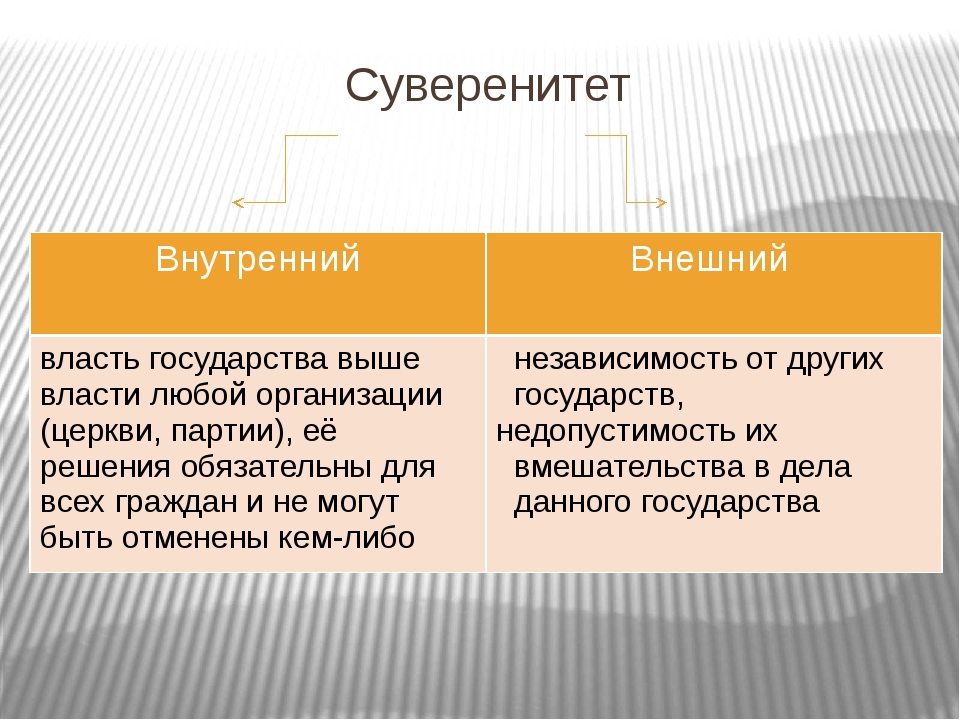

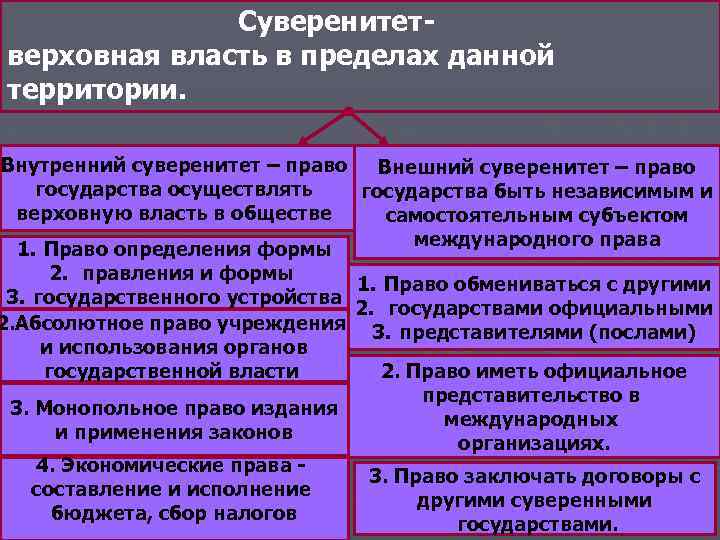

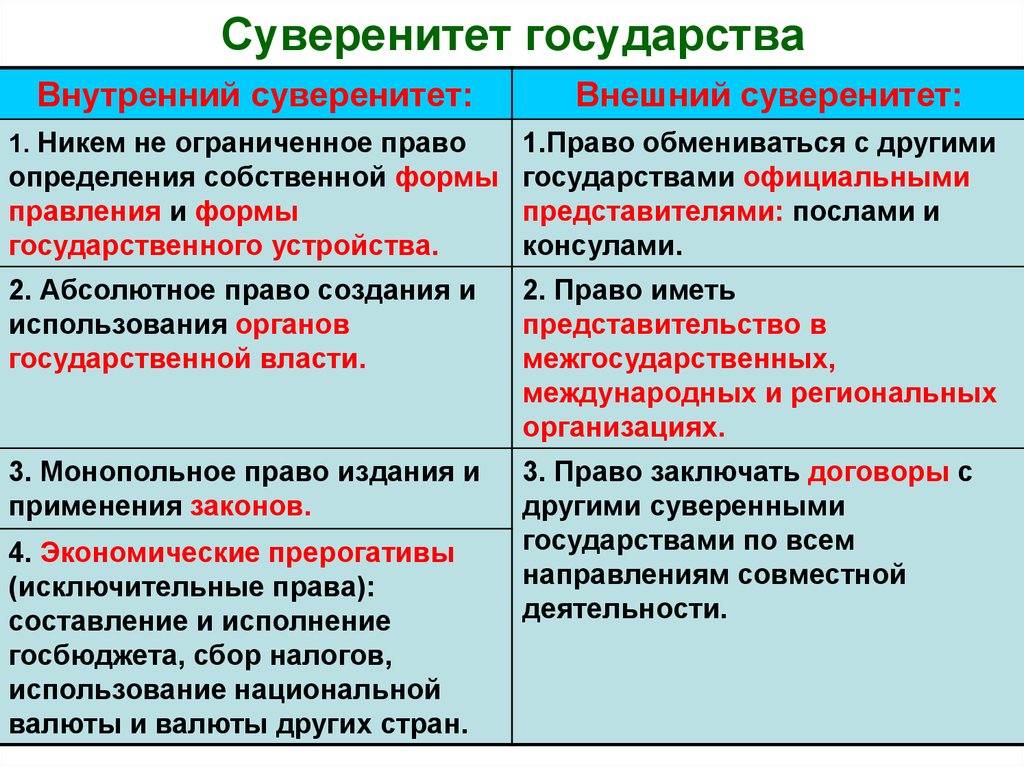

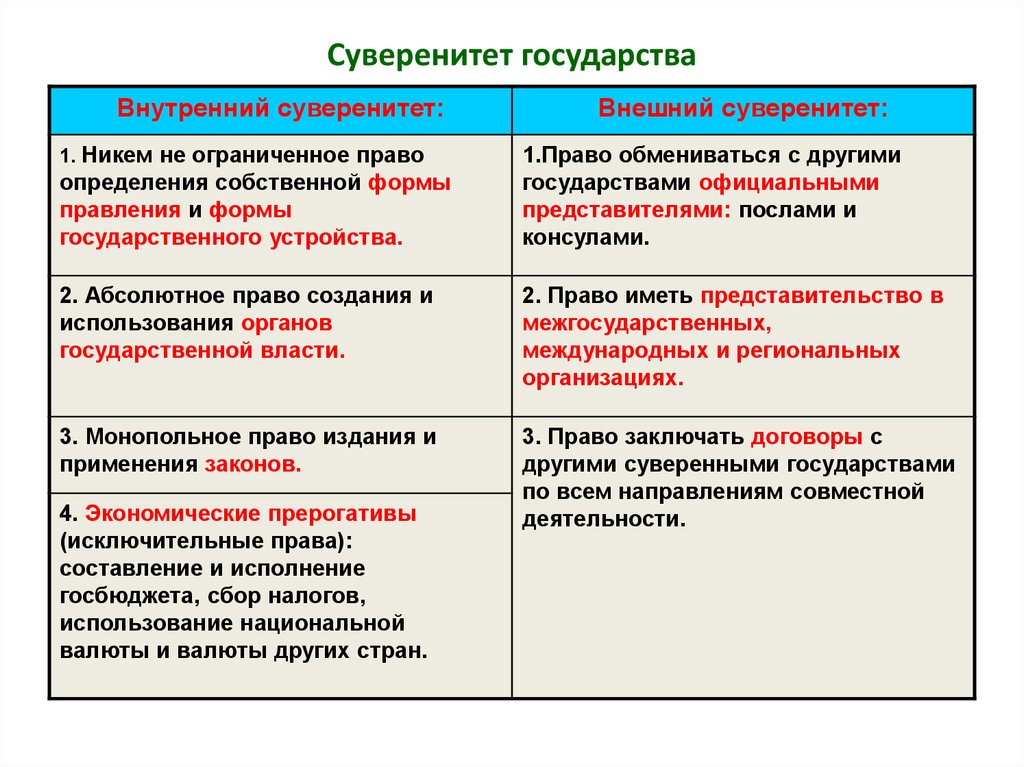

Кроме того, множество теорий сходятся в разделении суверенитета на разные уровни: внутригосударственный, то есть суверенитет отдельных субъектов и областей, государственный (суверенность центральной власти, независимость её решений) и межгосударственный, то есть независимость от воздействия других государств.

На уровне государства суверенитет различно понимается такими эмпирическими теориями, как конституционная и теория политической власти. В рамках первой предлагается выделять носителя суверенитета и само его определение, исходя из текста основного закона страны, то есть, чаще всего, конституции. В демократических государствах роль носителя суверенитета передаётся народу. Однако такой подход обнаруживает свой недостаток в том, что текст конституции далеко не всегда соответствует действительному положению в стране, и поэтому с ним в полемику вступает теория суверенитета на основе политической власти, в рамках которой носителями суверенитета являются структуры, которые непосредственно влияют на принятие тех или иных решений, относительно свободны в проведении политики в своих интересах.

В рамках теоретического или нормативного подхода осуществляется не констатация факта принадлежности суверенитета, но разработка концепций его должного местоположения. Так, в эпоху Просвещения множество политических философов занимались поиском идеальной модели. Для Жана Бодена именно монарх должен был являться носителем суверенитета на государственном уровне как субъект, которому власть была передана Богом. Однако его суверенитет не должен быть абсолютным: он ограничен, с одной стороны, естественным и божественным правом, с другой — нормами подвластного ему народа и их неотчуждаемые права. Таким образом, Боден стал одним из зачинателей теории «смешанного» суверенитета.

Примечания

- souveraineté // Большой французско-русский словарь ABBYY Lingvo / Главный редактор М. Н. Сизых. — М.: АБИ Пресс, 2010. — ISBN 978-5-391-00028-0.

- Российский энциклопедический словарь / Главный редактор А. М. Прохоров. — М.,: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000. — С. 1517. — ISBN 5-85270-324-9 кн.2.

- Ушаков Н.А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударственном и международном праве // Московский журнал международного права. — 1994. — № 2. — С. 3—4.

- Политология: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. Ю. И. Аверьянова. — М.,: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. — С. 369.

- Г. И. Мусихин. .

- Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве. — М., «Восток-Запад», 2009. С.68, 383 с.

- (недоступная ссылка)

- Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М.: Изд. ИМО, 1963. — С. 192.

- Шевцов В. С. Национальный суверенитет (проблемы теории и методологии). — М.,: Юрид. лит., 1978. — С. 3—4, 18-19.

- Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М.: Изд. ИМО, 1963. — С. 35—37.

- Левин И.Д. Суверенитет. — Спб.,: Юридический центр Пресс, 2003. — С. 18. — ISBN 5-94201-195-8.

- Черниченко С.В. Государство как личность, субъект международного права и носитель суверенитета // Российский ежегодник международного права. — Спб.,: Издательский дом СПбГУ, 1995. — С. 23—24.

- Еллинек Г. Общее учение о государстве = Allgemeine Staatslehre / Перевод под ред. В. М. Гессена и Л. В. Шалланда. — Спб.,: Юридический центр Пресс, 2004. — С. 442—443. — ISBN 5-94201-310-1.

- (недоступная ссылка). Terra Legis. Дата обращения 29 августа 2010.

- Mendelson, 2005, p. 61

- (недоступная ссылка). Дата обращения 17 мая 2010.

- Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993: Изд-во Моск. Коммерч. ун-та

- Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет. История и современность. № 1-2005. С. 6-31.

- (недоступная ссылка). Дата обращения 1 февраля 2012.

Суверенитет и современная политика

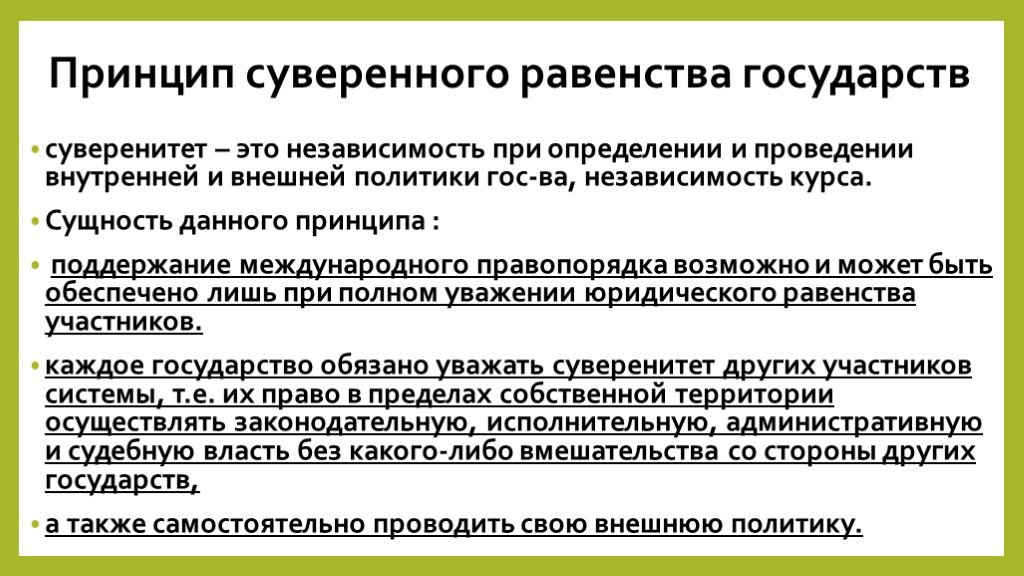

В современной политологии понятие «суверенитет» ассоциируется с понятием «независимость» только в той или иной степени. Термин «суверенитет» подразумевает определённые ограничения независимости. Международным сообществом выработаны цивилизованные принципы отношений между государствами, которых они должны придерживаться. Общепринято, что состояние дел с соблюдением прав и свобод человека в том или ином государстве может быть предметом международной защиты. В федеративном государстве субъекты федерации могут иметь ограниченный суверенитет (суверенитет в определённой сфере), который в совокупности с суверенитетом федеральной власти (он также ограничен) образует полный суверенитет. Ограничение суверенитета федеральной власти и власти субъекта федерации происходит благодаря разграничению сфер, в которых соответствующие органы власти обладают исключительными полномочиями на принятие решений. Так, в конституциях субъектов федерации, например Татарстана, указывается, что Татарстан — государственное образование, имеет суверенитет, который заключается в обладании всей полнотой государственной власти вне пределов полномочий федеральной власти.

Синонимом независимости является именно полный, а не ограниченный суверенитет.

Сокращение суверенитета в глобализации

На практике суверенитет сильно ограничивается разными факторами, что у государств что у наций. В настоящее время представление о полной свободе действия государств даже теоретически выглядит неверным. А все потому что, объём внутреннего суверенитета юридически сузился из-за международных договорённостей, так же в вопросах прав человека, но фактически в связи ещё со сложившимися традициями.

На данный момент суверенитета стало намного меньше, чем это было ранее. А все потому, что многие государства считают, что в некоторых моментах ограничения с какой-то стороны становятся выгодными, и многие страны за счёт этих ограничений верят, что могут получить какие-то реальные преимущества. Чем больше стран, которые сознательно ограничивают свой суверенитет, то более неполноценными видятся государства не делающие таких ограничений. Исследователи говорят даже об утрате понятием «государственный суверенитет» своего значения в современном мире: под государственным суверенитетом понимается лишь право свободного выхода из состава другого государства или союза государств.

Народный суверенитет

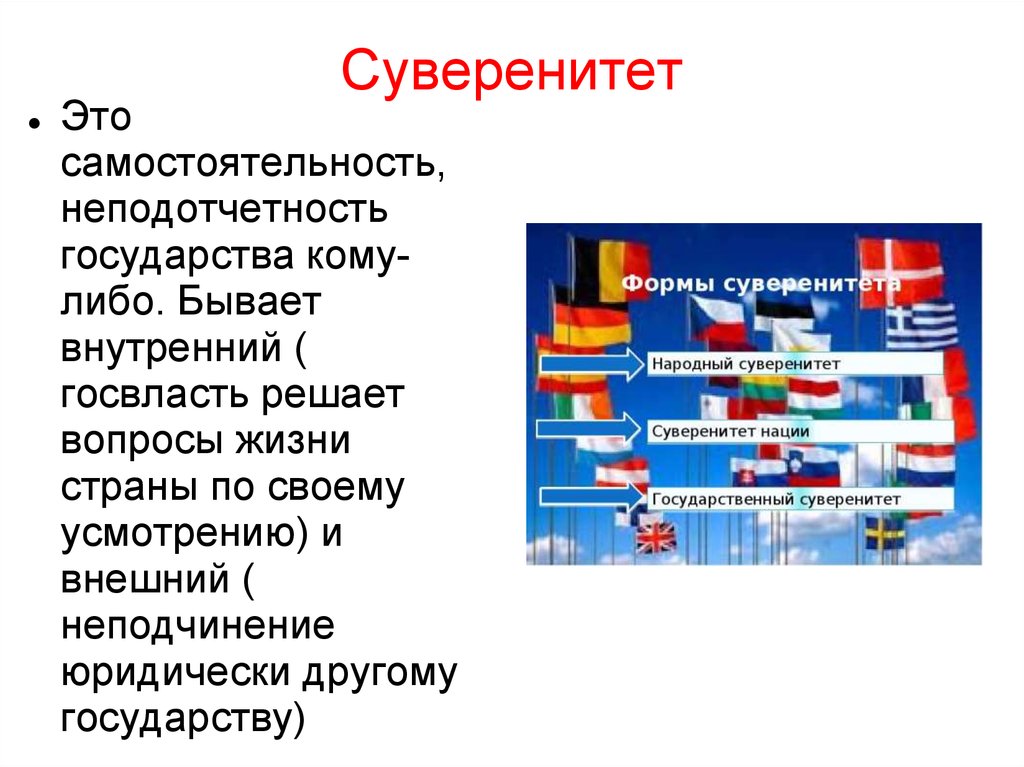

Продолжаем говорить про виды суверенитета. Помимо государственного, политологи выделяют народный. Смысл состоит в том, что народ, т. е. постоянно проживающее внутри страны население, выступает субъектом власти. От людей зависят важнейшие политические решения.

Понятие «народный суверенитет» тесно связано с понятием демократии. Народ, люди определяют судьбу и характер своего государства. Официально не прописаны виды суверенитета. Конституции РФ не упоминают об этом. Однако в Основном законе страны, в части 1 статьи 3 сказано, что носителем суверенитета и источником власти в нашей стране является многонациональный народ Российской Федерации.

Не случайно в Конституции упоминается «многонациональный народ». Это значит, что у нас нет доминирующей нации, которой принадлежит народный суверенитет. Да, русских в России большинство. Они являются образующей государство нацией. Это подчеркивают первые лица страны. Однако это не значит, что русские обладают исключительностью в осуществлении народного суверенитета.

Народ осуществляет свое право принимать решения через различные демократические инструменты:

- референдумы;

- выборы;

- пикеты, акции;

- петиции;

- общественные организации, политические партии и т. д.

Сложно организовывать референдумы по каждому случаю. Утопия анархиста Нестора Махно — каждый раз собирать крестьянские сходы — в условиях больших территорий и огромного населения неосуществима. Для этого в демократических странах суверенитет народа осуществляется через представителей. Наши граждане называют их «слугами народа».

К таковым относятся по Конституции РФ:

- Президент РФ.

- Федеральное Собрание РФ.

- Парламенты субъектов РФ.

- Представительные органы местного самоуправления.

- Присяжные заседатели в судах.

Народный суверенитет – это право жителей решать важнейшие вопросы в государстве.

Суверенитет в современном мире

В конце XX и начале XXI вв. в области суверенитета появились новые аспекты, особенно в контексте обсуждения проблем глобализации и нового мирового порядка. Все активнее стала обсуждаться тема изменения, «размывания», «исчезновения» суверенитета.

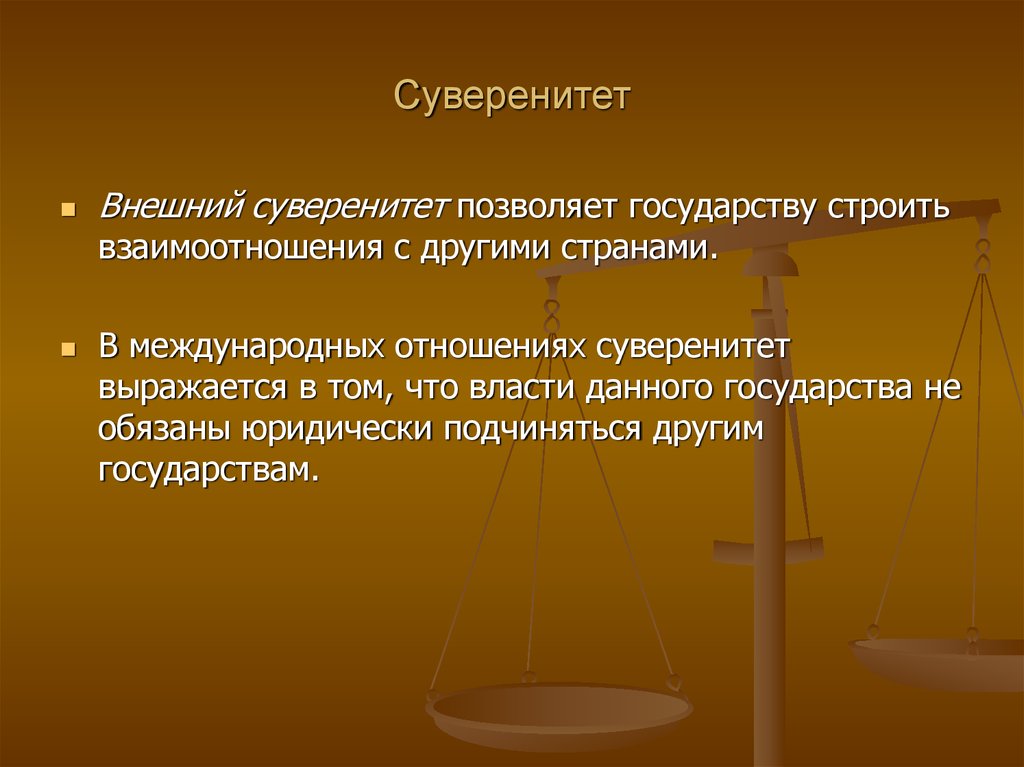

В последнее время всё громче говорится об усилении взаимных связей и взаимозависимости между государствами, что ведёт, с одной стороны, к усилению роли наднациональных органов, которым государства частично делегируют свои суверенные права (пример — Европейский союз), с другой — к признанию ряда проблем (например, права человека) выходящими за рамки исключительного ведения отдельных государств и подлежащими международному регулированию (принцип «нарушения прав человека не являются внутренним делом»).

В политической науке в определённой мере осознаётся, что необходимы «комплексное переосмысление и переоценка понятия „суверенитет“ как в связи с возникновением мирового политического сообщества, так и в связи с уточнением пределов частных суверенитетов, принципов их сочетания друг с другом и построения их иерархии».

Глобализация в целом способствует изменению и сокращению суверенных полномочий государств, и при этом процесс является двусторонним: с одной стороны, усиливаются факторы, объективно уменьшающие суверенитет стран, а с другой — большинство государств добровольно и сознательно идёт на его ограничение.

Право на международное вмешательство

Основная статья: Обязанность защищать

В 2000 году под эгидой ООН была создана «». В своём докладе комиссия указывает, что суверенитет не только предоставляет государствам право «контролировать» свои внутренние дела, но также налагает непосредственную ответственность по защите людей, проживающих в пределах границ этих государств. В докладе также высказывается мнение о том, что в том случае если государство не способно защитить людей — будь то из-за отсутствия возможностей, либо из-за отсутствия воли, — ответственность переходит к широкому международному сообществу. Позиция комиссии нашла отражение в новой норме международного права, получившей название «Обязанность Защищать».

Сокращение суверенитета в глобализации

На практике суверенитет сильно ограничивается разными факторами, что у государств что у наций. В настоящее время представление о полной свободе действия государств даже теоретически выглядит неверным. А все потому что, объём внутреннего суверенитета юридически сузился из-за международных договоренностей, так же в вопросах прав человека, но фактически в связи ещё со сложившимися традициями.

На данный момент суверенитета стало намного меньше, чем это было ранее. А все потому что многие государства считают что в некоторых моментах ограничения с какой-то стороны становятся выгодными, и многие страны за счет этих ограничений верят что могут получить какие-то реальные преимущества. Чем больше стран, которые сознательно ограничивают свой суверенитет, то более неполноценными видятся государства не делающие таких ограничений.

12 июня — День независимости России?

Иногда 12 июня ошибочно называют Днем независимости России. В 2003 году 65% опрошенных «Левада-центром» сказали, что праздник ассоциируется у них с этим названием. Однако с годами население приняло название День России: к 2016 году лишь 29% респондентов называли 12 июня Днем независимости.

При этом многих россиян слова об обретении независимости раздражали: воспринимая Россию как главную республику СССР, они считали, что распад Союза привел к утрате подконтрольных прежде территорий, а не к обретению самостоятельности.

Действительно, суверенитет и независимость — не одно и то же. Суверенитет предполагает верховенство государственной власти на территории страны, а также самостоятельность в международных отношениях. А дни независимости в разных странах обычно посвящены основанию государства, отделению от других стран, прекращению оккупации.

Учитывая слишком длинное официальное название и ошибочность наименования «День независимости», в конце 1990-х праздник переименовали в День России.

Акция протеста в Москве в День России. 12 июня 2017 года. Фото: Reuters

Народный суверенитет

Основная статья: Народный суверенитет

Доктрина народного суверенитета была разработана в XVIII в. французским мыслителем Руссо, называвшим суверена ничем иным, как коллективным существом, образуемым из частных лиц, в совокупности получивших имя народа.Суть народного суверенитета заключается в верховенстве народа в государстве. При этом народ рассматривается как единственный законный и правомерный носитель верховной власти или как источник государственного суверенитета. Народный суверенитет является антагонистом суверенитета монарха, при котором монарх рассматривается не как член народа, а как индивидуальная личность — носитель суверенной (абсолютистской, самодержавной) государственной власти. Понятия народного суверенитета и государственного суверенитета также различны, но не противопоставлены друг другу, поскольку в первом случае раскрывается вопрос о высшей власти в государстве, а во втором — вопрос о верховности власти самого государства.В настоящее время доктрина народного суверенитета признана мировым сообществом, что нашло, в частности, своё отражение в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой воля народа должна быть основой власти и находить своё выражение в периодических и нефальсифицированных выборах при всеобщем и равном избирательном праве и свободном голосовании. Также доктрина народного суверенитета нашла своё выражение в праве народов на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами и в иных формах.

Государственный суверенитет

Понятие

Государственный суверенитет — это неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного права, необходимое для исключительного верховенства государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства, возникающее или исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства как цельного социального организма, обусловленное правовым равенством независимых государств и лежащее в основе современного международного права.

Уважение суверенитета — основной принцип современного международного права и международных отношений. Закреплен в Уставе ООН и других международных актах.

История

Понятие государственного суверенитета было введено французским политиком и учёным XVI в. Жаном Боденом и первоначально сохраняло связь с европейским феодально-ленным правом, обозначая прежде всего неограниченность власти верховного сюзерена в противоположность власти вассальных правителей. Согласно определению Бодена суверенитет — это неограниченная и бессрочная верховная власть монарха в государстве, принадлежащая ему в силу его естественного права. Однако в то время регулирующее межгосударственные отношения в Западной Европе каноническое право признавало верховную власть только за римским папой. И только в 1648 году в документах Вестфальского мира был сделан первый шаг в сторону признания светских суверенных прав за всеми европейскими государствами (включая вассалов Священной Римской империи), таким образом положив начало современной системе, в которой суверенитет предполагается необходимым атрибутом любого государства. В Вестфальском мирном договоре признавался территориальный суверенитет за государственными образованиями. Суверенитет не полный: правитель по-прежнему считался вассалом императора, не мог заключать договоры с иностранными государствами, направленные против императора. Правитель был обязан принимать участие в органах управления империи (рейхстаг, окружные собрания), участвовать в расходах на содержание имперской армии и имперских учреждений, обеспечивать исполнение на территории своего княжества решений имперского рейхстага, суда и иных имперских органов. Независимость предоставлялась в области внутренних дел, таможенного и налогового законодательства, в организации вооружённых сил.

Понятие государственного суверенитета

Введение

Иным в средние века было положение государства на территории Западной Европы. В этот период оно встретилось с тремя противостоящими ему силами, а именно:

- с католической церковью,

- «Священной Римской империей» и

- крупными феодалами.

Действие этих трех сил в разные периоды средневековой истории не было равнозначным, но все они противостояли государственному верховенству.

Именно с задачей преодоления влияния церкви, Римской империи и сепаратизма крупных феодалов и было связано возникновение необходимости теоретического обоснования специфических особенностей не просто власти, а власти государства, олицетворенной монархом. Это было характерно для периода распада феодализма, когда под властью королей происходило объединение народов, ранее подчинявшихся своим суверенам.

В этот-то период истории появляется работа Жана Бодена «Шесть книг о республике» (1576), в которой он определил государство как субъект, обладающий суверенитетом, т.е. «абсолютной, не связанной никакими законами властью над подданными». Характерно, что конструкция Ж. Бодена означала лишь несвязанность государства никакой другой властью, но ее нельзя толковать как несвязанность самого государства какими-либо правилами. Ж. Боден не допускал возможности произвола со стороны государства. Напротив, введение понятия суверенитета, а затем и его становление были направлены против множественности властей.

Введение понятия суверенитета знаменовало победу одной власти над другими, также претендовавшими на верховенство в пределах одной и той же территории.

Рассматривая становление понятия суверенитета, следует иметь в виду, что процесс укрепления власти монарха логически был связан с идеей единства подчиненного суверену народа, иными словами — с идеей, что народ, объединенный в государстве, нуждается в суверенной власти.

Современная политическая мысль исходит из того, что государство может считаться суверенным только тогда, когда

- когда его система управления демократична.

Этот фактор имеет принципиальное значение. Ведь если государство не опирается на демократически организованное общество, то оно не может быть признано суверенным в том смысле, что оно не является носителем суверенитета народа, выражающегося в праве народа самостоятельно определять свое будущее, свою судьбу. Хотя суверенным может быть признано только государство демократическое, это государство в определенной мере в общих интересах может и, более того, обязано регулировать общественные отношения, включая отношения между гражданами, и в силу этого ограничивать свободу действия отдельных юридических и физических лиц, мешающих демократическому развитию общества и нарушающих права граждан.

Современное понимание суверенитета государства производно от суверенитета народа. Волеизъявление народа порождает государственную власть. Государство как официальный представитель народа выражает волю своих граждан, обеспечивает их права и интересы в полном объеме только тогда, когда оно является суверенным.

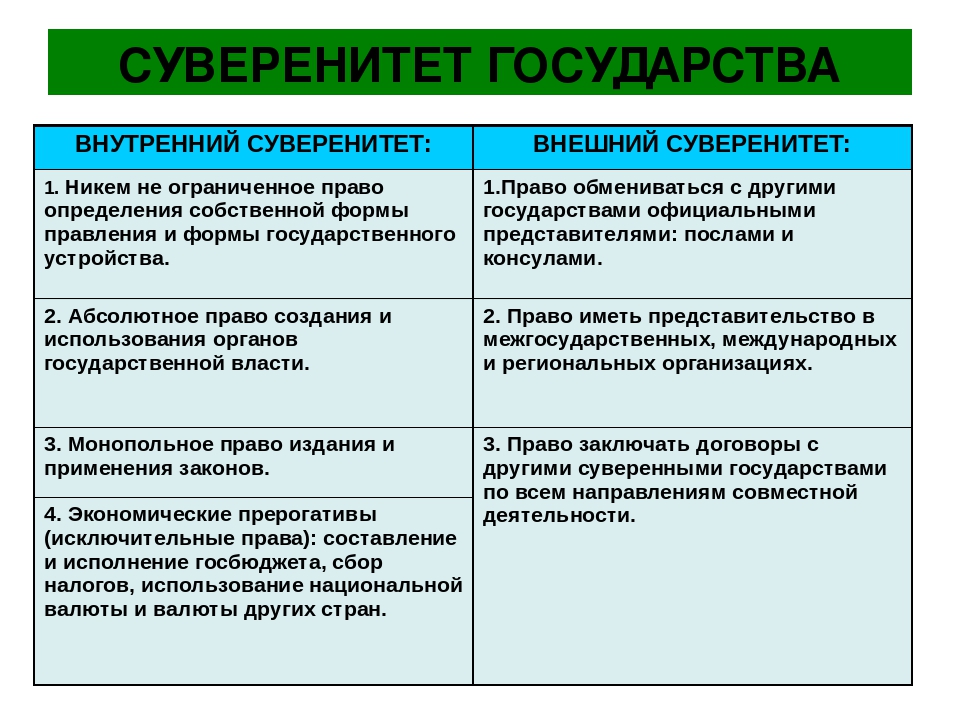

Суверенитет проявляется в единстве (т.е. нераздельности), независимости и верховенстве государственной власти. Государственный суверенитет означает полноту и нераздельность власти государства на всей его территории, самостоятельность в проведении внешней и внутренней политики.

Суверенитет государства — это свойство государства самостоятельно и независимо от других государств осуществлять присущие ему функции на всей своей территории и за ее пределами.

Независимость государства означает его самостоятельность в решении как внутриполитических, так и внешнеполитических вопросов (во взаимоотношениях с другими государствами).

Суверенное государство самостоятельно:

1) определяет:

- форму правления,

- форму государственного устройства,

- систему органов государственной власти,

- основы организации местного самоуправления,

- пределы и условия взаимной ответственности государства и личности;

2) организует:

свою финансовую, денежную, банковскую системы;

3) обеспечивает:

- территориальную целостность;

- законность и правопорядок в стране;

4) защищает:

- конституционный строй,

- независимость и целостность страны.

Но верховенство государственной власти вовсе не означает ее неограниченности и вседозволенности. Пределы, возможности государственной власти в правовом государстве установлены правом.

Неотъемлемой чертой суверенного государства является его право объединяться с другими государствами, создавать межгосударственные союзы, выходить из них, руководствуясь при этом высшими интересами своего народа, своего государства.

Национальный суверенитет

Заканчиваем тему «Виды суверенитета» национальным. Данное понятие означает проявление в реальности полновластия нации. Каждая нация имеет право определять свою судьбу, решать различные вопросы, связанные с национально-государственными объединениями и т. д.

Национальный суверенитет проявляется в сохранении идентичности, языка, культуры. Также сюда можно отнести право нации на самоопределение, закрепленное во многих международно-правовых актах, вплоть до отделения одной национальной территории от другой.

Ярким примером проявления национального суверенитета служит отделение Косова от Сербии. Косовский край традиционно является территорией сербов. Однако на протяжении многих веков сюда заселялись этнические албанцы. Косовские албанцы стали полновластной нацией, считавшей территорию Косова своей родиной. Они воспользовались национальным суверенитетом и объявили о своей независимости.

Право нации на самоопределение было заложено и в первой Конституции СССР. На этом настоял сам Ленин, так как нашлись противники во главе со Сталиным. Национальным республикам давалось право свободного выхода из Союза. Республики в составе Российской Федерации не могут выйти из страны по Конституции, однако они также обладают национальным суверенитетом. Он проявляется в политике внутри национальных республик. Единственное ограничение — местные законы не должны противоречить федеральным.

Итак, мы разобрали, что такое государственный суверенитет. Понятие, виды его были вкратце рассмотрены. Подведем итоги.

Государственный суверенитет

Понятие

Государственный суверенитет — это неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного права, необходимое для исключительного верховенства государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства, возникающее или исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства как цельного социального организма, обусловленное правовым равенством независимых государств и лежащее в основе современного международного права.

Уважение суверенитета — основной принцип современного международного права и международных отношений. Закреплён в Уставе ООН и других международных актах.

История

Понятие государственного суверенитета было введено французским политиком и учёным XVI в. Жаном Боденом и первоначально сохраняло связь с европейским феодально-ленным правом, обозначая прежде всего неограниченность власти верховного сюзерена в противоположность власти вассальных правителей. Согласно определению Бодена суверенитет — это неограниченная и бессрочная верховная власть монарха в государстве, принадлежащая ему в силу его естественного права. Однако в то время регулирующее межгосударственные отношения в Западной Европе каноническое право признавало верховную власть только за римским папой. И только в 1648 году в документах Вестфальского мира был сделан первый шаг в сторону признания светских суверенных прав за всеми европейскими государствами (включая вассалов Священной Римской империи), таким образом положив начало современной системе, в которой суверенитет предполагается необходимым атрибутом любого государства. В Вестфальском мирном договоре признавался территориальный суверенитет за государственными образованиями. Суверенитет не полный: правитель по-прежнему считался вассалом императора, не мог заключать договоры с иностранными государствами, направленные против императора. Правитель был обязан принимать участие в органах управления империи (рейхстаг, окружные собрания), участвовать в расходах на содержание имперской армии и имперских учреждений, обеспечивать исполнение на территории своего княжества решений имперского рейхстага, суда и иных имперских органов. Независимость предоставлялась в области внутренних дел, таможенного и налогового законодательства, в организации вооружённых сил.

Сущность государственного суверенитета

Государственная власть находится на вершине иерархии. Все подсистемы и социальные институты подчиняются ей. Представим ненадолго, что отменили государственный суверенитет. Наступит эпоха анархии. Не смогут существовать высшие контролирующие и регулирующие институты. Единая страна разделится на местные княжества, кланы, которые начнут постоянную войну друг с другом. Такие сферы, как образование, здравоохранение, безопасность не смогут функционировать. Без единой системы управления, стандартов, законов общество не сможет существовать в привычном нашем понимании.

Примечания

- souveraineté // Большой французско-русский словарь ABBYY Lingvo / Главный редактор М. Н. Сизых. — М.: АБИ Пресс, 2010. — ISBN 978-5-391-00028-0.

- Российский энциклопедический словарь / Главный редактор А. М. Прохоров. — М.,: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000. — С. 1517. — ISBN 5-85270-324-9 кн.2.

- Ушаков Н.А. Суверенитет и его воплощение во внутригосударственном и международном праве // Московский журнал международного права. — 1994. — № 2. — С. 3—4.

- Политология: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. Ю. И. Аверьянова. — М.,: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. — С. 369.

- Г. И. Мусихин. .

- Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве. — М., «Восток-Запад», 2009. С.68, 383 с.

- (недоступная ссылка)

- Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М.: Изд. ИМО, 1963. — С. 192.

- Шевцов В. С. Национальный суверенитет (проблемы теории и методологии). — М.,: Юрид. лит., 1978. — С. 3—4, 18-19.

- Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М.: Изд. ИМО, 1963. — С. 35—37.

- Левин И.Д. Суверенитет. — Спб.,: Юридический центр Пресс, 2003. — С. 18. — ISBN 5-94201-195-8.

- Черниченко С.В. Государство как личность, субъект международного права и носитель суверенитета // Российский ежегодник международного права. — Спб.,: Издательский дом СПбГУ, 1995. — С. 23—24.

- Еллинек Г. Общее учение о государстве = Allgemeine Staatslehre / Перевод под ред. В. М. Гессена и Л. В. Шалланда. — Спб.,: Юридический центр Пресс, 2004. — С. 442—443. — ISBN 5-94201-310-1.

- (недоступная ссылка). Terra Legis. Дата обращения 29 августа 2010.

- Mendelson, 2005, p. 61

- (недоступная ссылка). Дата обращения 17 мая 2010.

- Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993: Изд-во Моск. Коммерч. ун-та

- Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет. История и современность. № 1-2005. С. 6-31.

- (недоступная ссылка). Дата обращения 1 февраля 2012.