Роль фразеологизма в предложении

Эквивалентность фразеологизма той или иной части речи определяет его роль в предложении:

Именные фразеологизмы образуются в основном сочетанием существительного и прилагательного, а значит, выполняют в предложении роль подлежащего или дополнения: золотые руки, морской волк.

Глагольные фразеологизмы выполняют в предложении, как правило, функцию сказуемого: вывести на чистую воду (разоблачить), вкладывать душу (делать что-либо добросовестно, с полной отдачей).

Наречные типы, так же как наречия, выполняют в предложении роль обстоятельств

Обратите внимание: составляющие высказывания могут быть выражены разными частями речи, помимо наречия, но сохранять при этом общее значение обстоятельства. Примеры: во все горло, до глубины души, не за горами.

В роли определения выступают обороты, обозначающие признак предмета: семи пядей во лбу, кровь с молоком.

Существуют также междометные фразеологизмы, выражающие эмоции говорящего: ни пуха ни пера!, черта с два!

Разберем, на какие вопросы может отвечать фразеологический оборот:

- Если устойчивое выражение отвечает на вопрос кто? или что?, то он выполняет роль подлежащего. Я все ждал, когда же мне откроется (что?) земля обетованная.

- Вопросы косвенных падежей существительного говорят о том, что фразеологизм – дополнение. Планировку можно назвать (чем?) краеугольным камнем строительства дома.

- Вопросы что делать?/что сделать?, как правило, показывают фразеологизм-сказуемое. Павел Иванович в который раз (что сделал?) попал в переплет из-за своего нового увлечения.

- Если отвечает на вопросы как? когда? где? куда? откуда? зачем? почему? каким образом?, то он выступает в роли обстоятельства. Валентина ценила своего старшего диспетчера (как?) на вес золота.

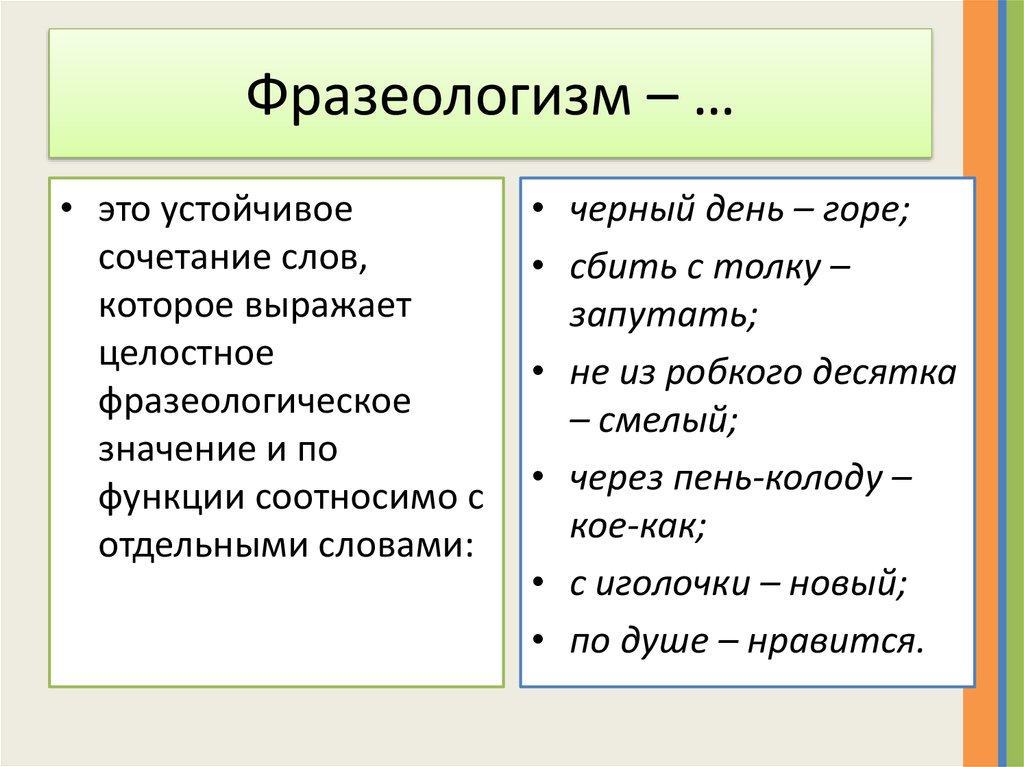

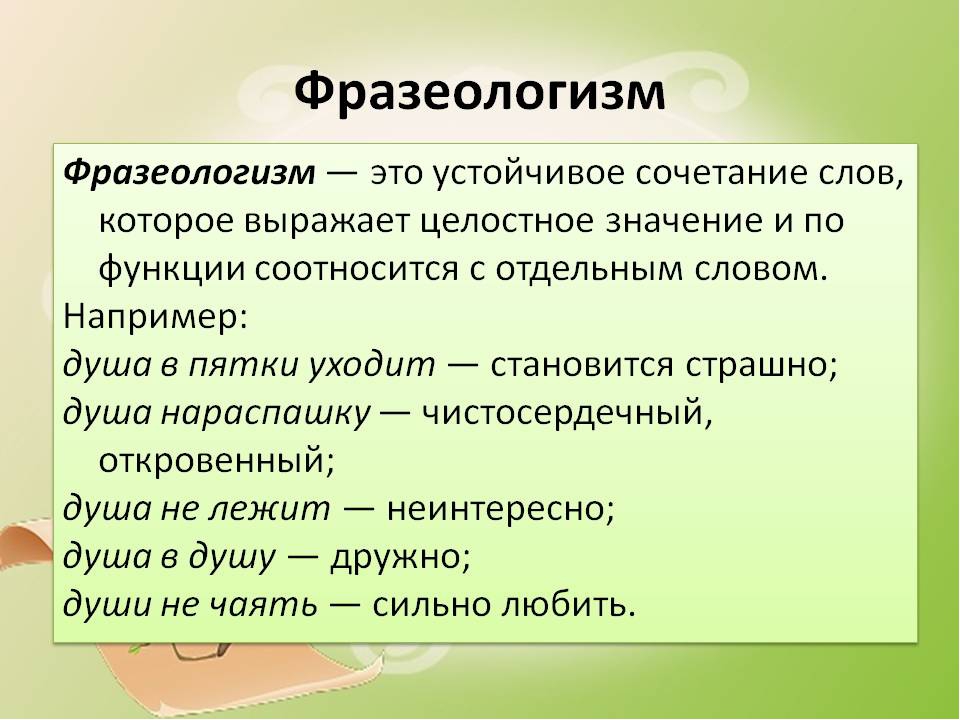

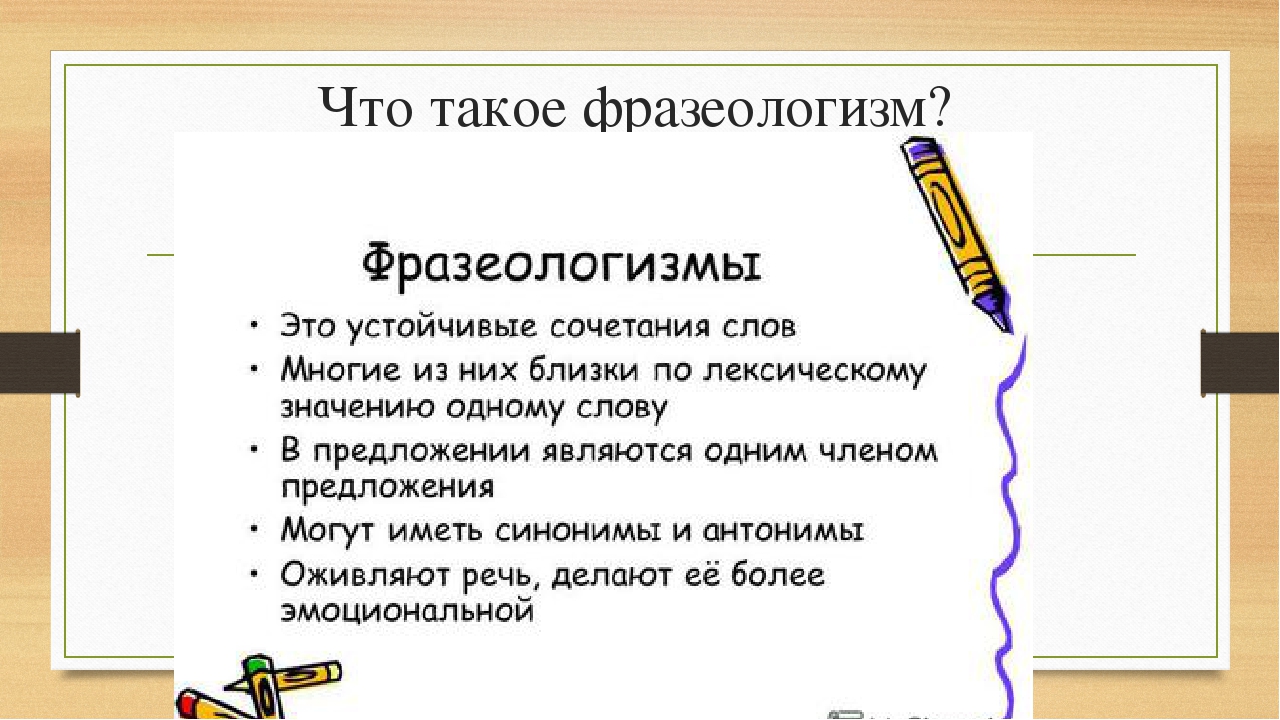

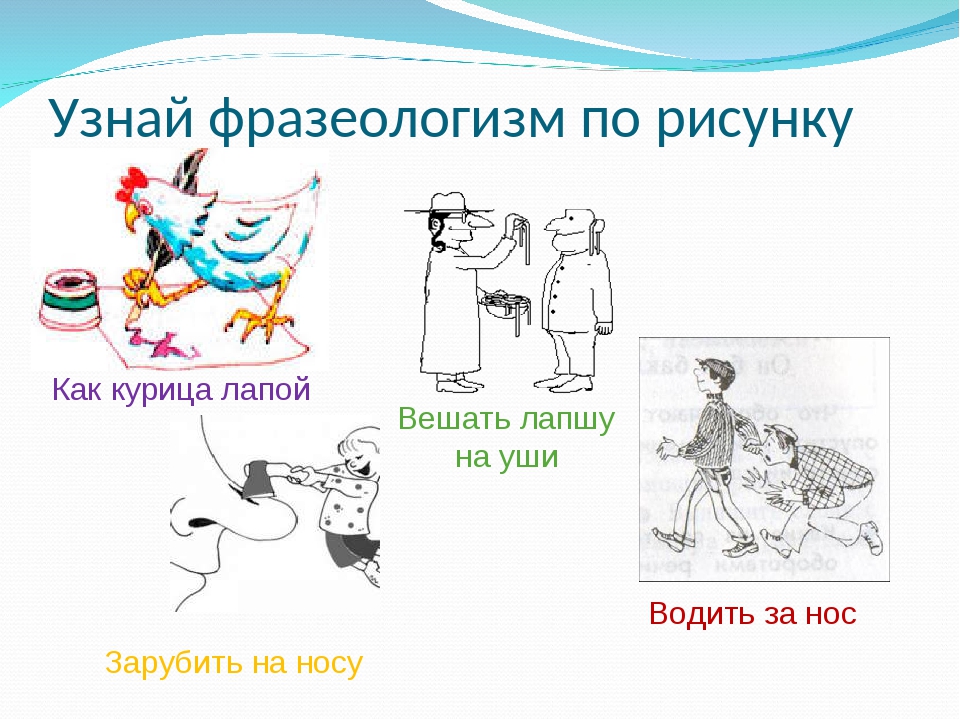

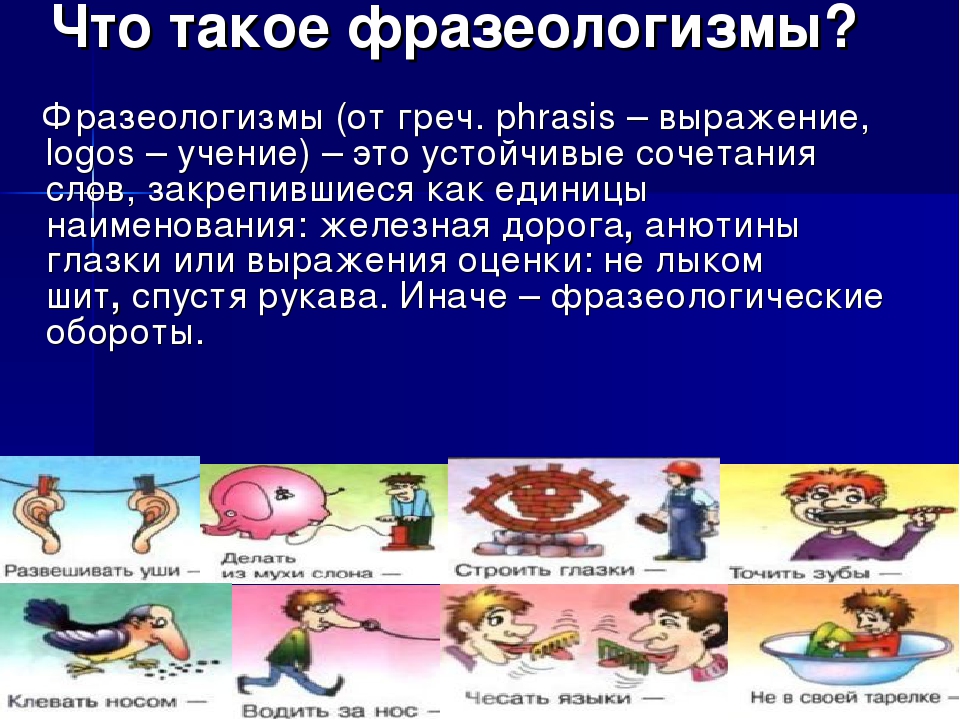

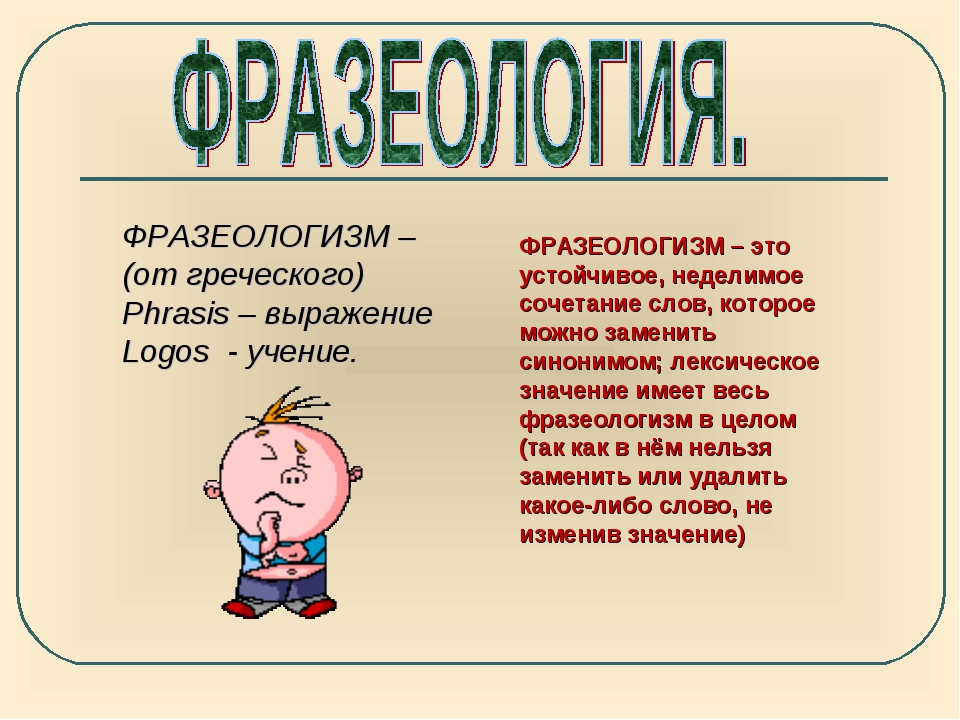

Фразеологизм и его признаки

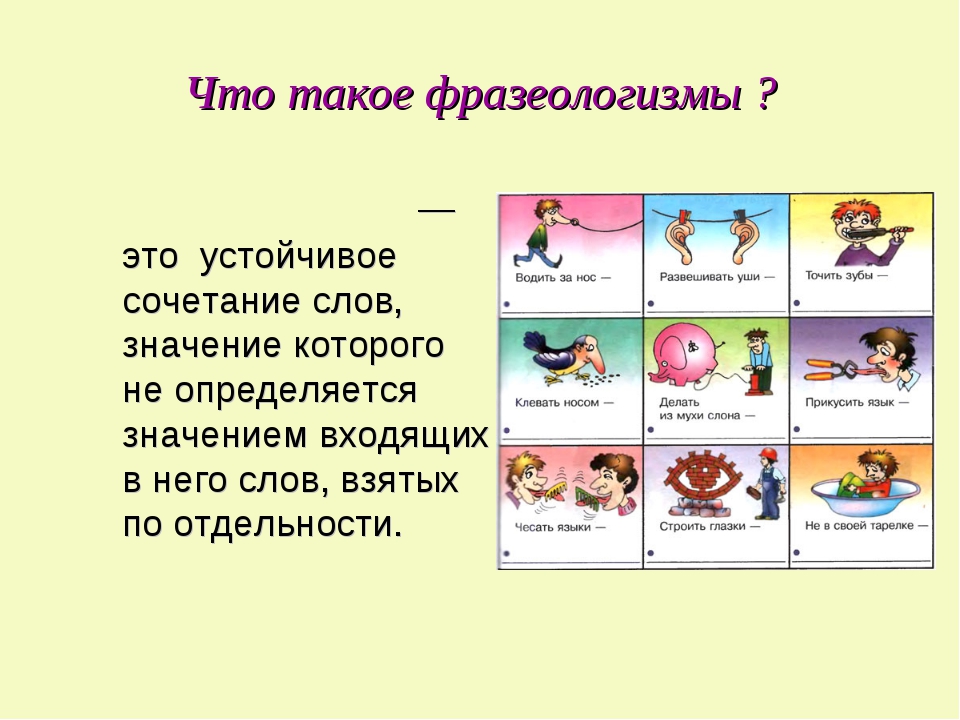

Фразеологический оборот – это исторически сложившееся устойчивое выражение, обладающее целостным значением.

Примеры:

- работать засучив рукава – работать усердно;

- как в воду глядел – предвидел будущее;

- каша в голове – путаница в мыслях;

- кровь с молоком – здоровый, крепкого сложения человек.

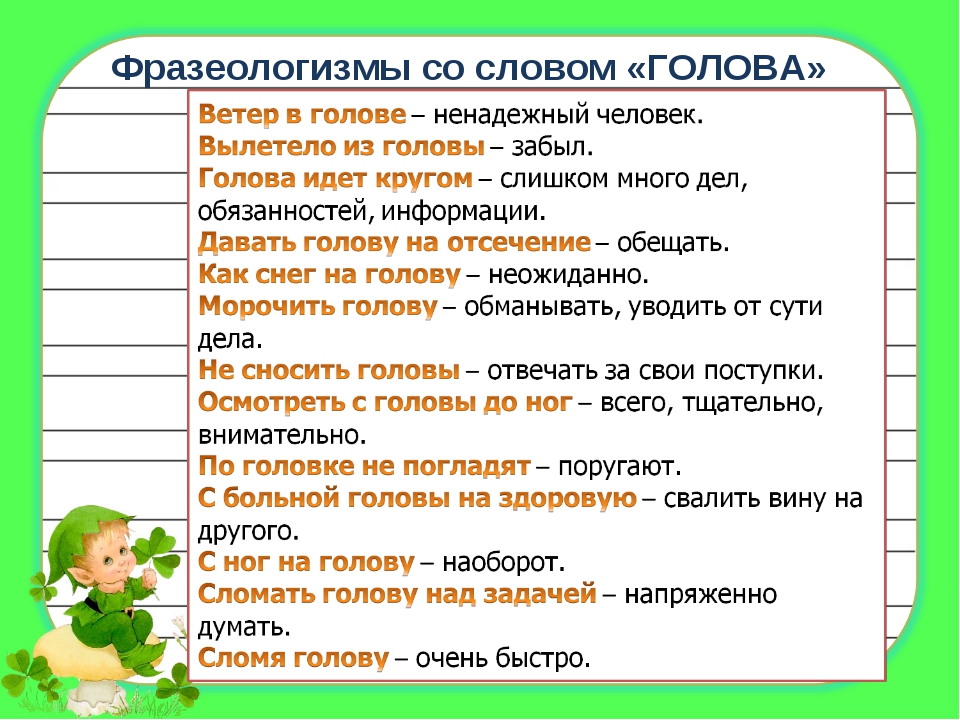

Найти фразеологизм поможет ряд признаков:

- Сложность состава. Устойчивые выражения всегда состоят из двух и более слов.

- Воспроизводимость. Фразеологизмы не создаются каждый раз заново, подобно свободным словосочетаниям, а сразу целиком воспроизводятся в речи.

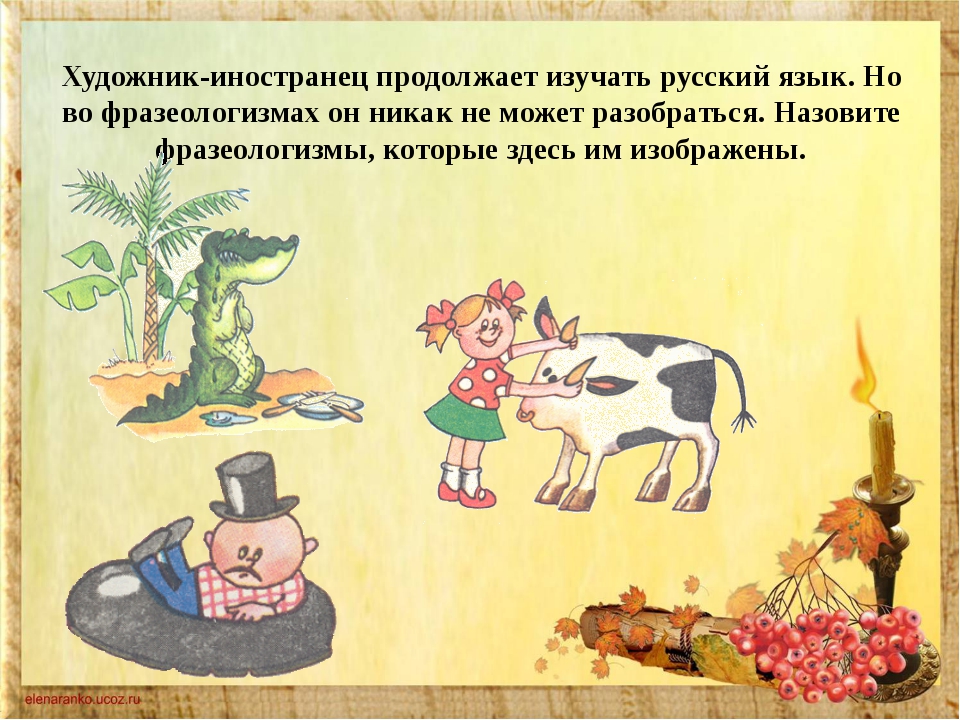

- Целостность значения. Смысл устойчивого выражения не складывается из значений отдельных его составляющих, а является единым для всего высказывания. Часто буквальный перевод фразеологического выражения кажется какой-то бессмыслицей. Например, сердце мхом обросло (кто-либо стал бесчувственным) или показать кузькину мать (проучить, жестоко наказать). Некоторые слова могут и вовсе не употребляться вне устойчивого высказывания. Например, слово закадычный предполагает сочетание со словом друг.

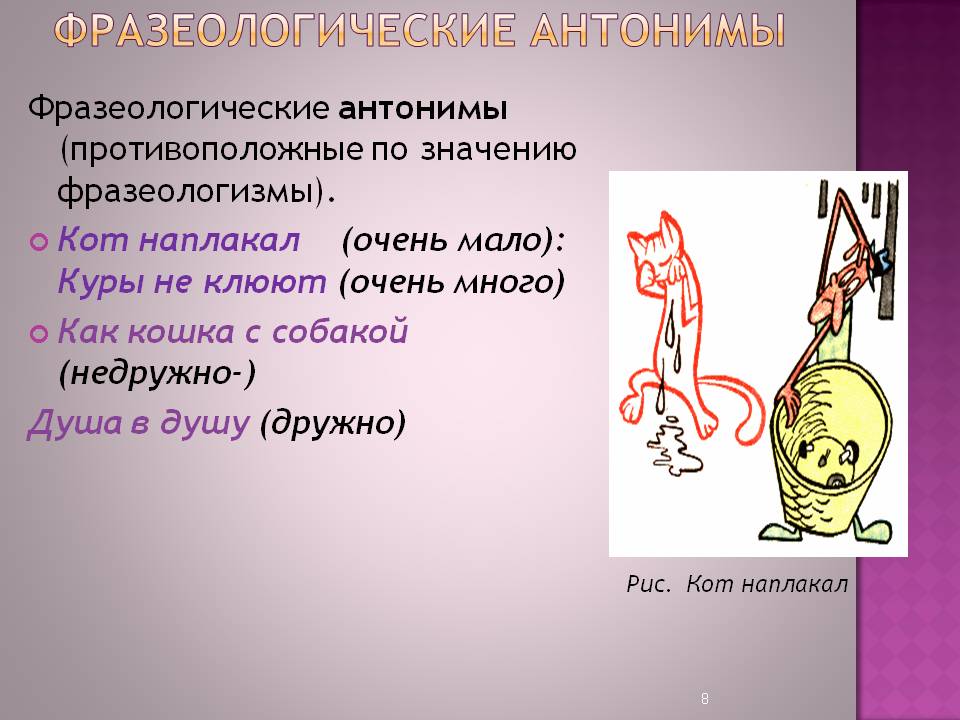

- Устойчивость состава. Из оборота нельзя выкинуть или заменить слово, поменять слова местами. Примеры: никто не скажет кошка наплакала вместо кот наплакал; вместо раскинуть умом – раскинуть головой или разбросить умом; вместо ни свет ни заря – ни заря ни свет.

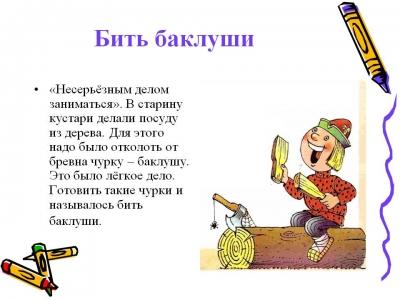

- Устойчивость грамматического строения. Невозможна замена грамматических форм слов в обороте. Примеры: нельзя сказать бить баклушу вместо бить баклуши или на босую ногу вместо на босу ногу.

- Образность. В отличие от свободного словосочетания устойчивые выражения обладают не буквальным, а образным значением. Например, сочетание собаку съел вовсе не означает, что кто-то действительно пообедал собачатиной, а значит, что кто-то в чем-то очень хорошо разбирается, имеет большой опыт.

Фразеологические обороты могут иметь соответствия среди свободных словосочетаний. Так, прикусить язык (замолчать, воздержаться от высказывания) может употребляться и в прямом значении.

Возникает вопрос, как определить, в каком значении использовано устойчивое выражение. Поможет контекст. Сравните: Я уже хотел во всем сознаться, но вовремя прикусил язык (переносное) / Автобус так сильно тряхнуло, что я прикусил язык (прямое).

Если возникнут сомнения, правильно ли вы понимаете определение фразеологизма, то всегда можно посмотреть в специальных словарях русского языка или, в крайнем случае, обратиться к порталу Википедия и посмотреть там.

Понимаемый смысл фразеологизмов

На примере представленных в статье лексем видно, что значением слова является определенное понятие. Например, выясним, что означает фразеологизм «как рыбе зонтик». В сознании возникает смысл ненужности, после представления изображения рыбы с зонтиком. Итогом будет сравнение смысла с образом, в результате чего выявляется значение выражения – ненужность предмета.

Важно! Неотъемлемой частью фразеологии является экспрессивность и образность. Это главный признак устойчивого выражения в любом языке.. Однако может возникнуть ситуация, в которой смысл идиомы будет не до конца понятен современному человеку

В настоящее время мало кто помнит, чем знамениты кулички черта, и что имеется в виду, когда говорится о заморенном червячке, то в таких случаях помощь окажет этимологический словарь

Однако может возникнуть ситуация, в которой смысл идиомы будет не до конца понятен современному человеку. В настоящее время мало кто помнит, чем знамениты кулички черта, и что имеется в виду, когда говорится о заморенном червячке, то в таких случаях помощь окажет этимологический словарь.

Например, слово кулички обозначало землю в лесу, подготовленную для засеивания. Через несколько лет участки обычно забрасывали, и они превращались в болота. В таких местах, по народным преданиям, обитала различная нечисть, в том числе и черти.

Типы фразеологизмов

На этом основании в языке выделяют следующие группы:

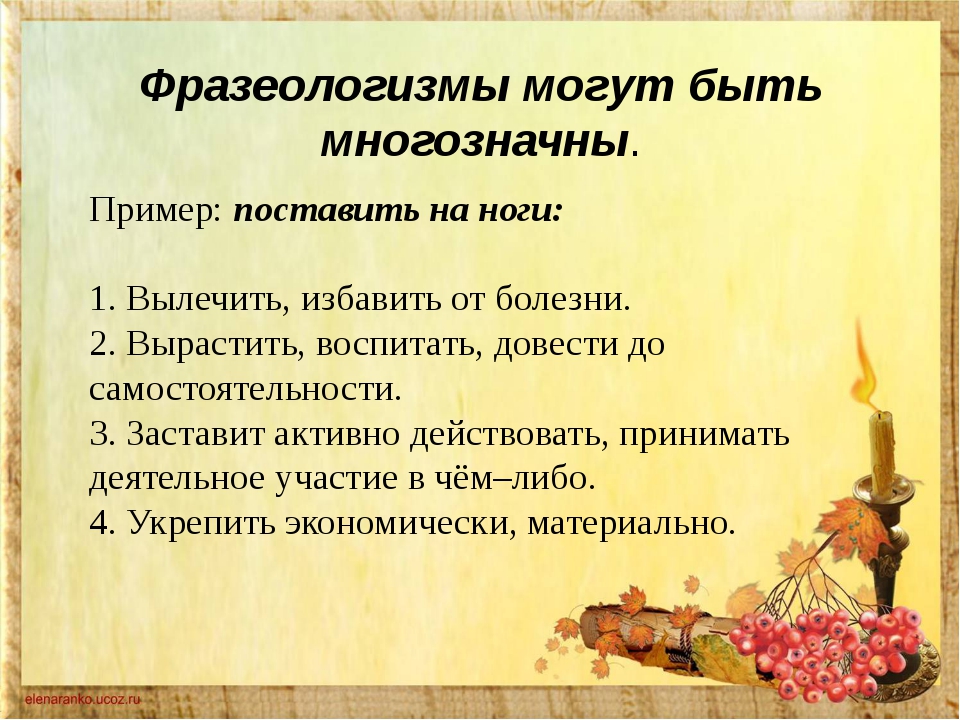

- Сращения. В таких оборотах входящие в них слова потеряли первоначальный смысл, и потому общее значение не вытекает из семантики составляющих его элементов. Например, заморить червячка: общее значение «перекусить» не складывается из значений слова «заморить» (голодом довести до смерти) и слова «червячок» (маленький червяк). Фразеологическими сращениями также являются выражения, в которых содержится устаревшее слово. Часто значение этого слова либо неизвестно широкому кругу людей, либо утрачено. К таким оборотам относят, например, попасть впросак (оказаться в неприятном положении), бить баклуши (бездельничать), ничтоже сумняшеся (нисколько не сомневаясь) и т.д. Большинство людей не знает, что такое просак или баклуши, но всем известно значение фразеологизмов с использованием этих слов.

- Единства. Эту группу фразеологических оборотов составляют такие высказывания, значение которых отчасти связаны с семантикой входящих в него слов, употребленных в образном, переносном значении. Например, уйти в свою скорлупу означает «уединиться»: в основе этого сочетания лежит образ улитки, уходящей в свою скорлупу. Если сращения утратили свою образность, то единства воспринимаются как тропы. Среди фразеологических единств выделяют образные сравнения – как банный лист, как гора с плеч; эпитеты – железная дисциплина, малиновый звон; гиперболы – золотые горы, море удовольствия; литоты – маковой росинки во рту не было, с мизинец. В основе фразеологического единства может стоять каламбур или шутка: дырка от бублика (пустота), от жилетки рукава (ничего). Иногда они строятся на игре антонимов: и стар и млад, там и сям, и смех и грех.

- Сочетания. В таких фразеологизмах русского языка один из компонентов устойчивого выражения ограничен в своем употреблении. Например, плакать навзрыд: слово навзрыд употребляется только со словом плакать; потупить взор (голову): слово потупить с другими словами не употребляется.

- Выражения. К этому типу относят крылатые выражения, пословицы и поговорки: счастливые часов не наблюдают; быть или не быть, человек в футляре, без труда не вынуть и рыбку из пруда.

Переносное значение

У фразеологизмов переносное значение сложилось исторически. В некоторых случаях нужно знать возникновение устойчивого словосочетания, чтобы понять его смысл.

В те далёкие времена митрополит Филипп возмущённый жестокостью царских опричников писал послания царю, пытался повлиять на него, убедить смягчить политику, отменить опричнину. Но Иван Грозный в ответном письме назвал митрополита Филькой, а его послания (грамоты) – филькиными, и не прислушался к словам умного человека.

Именно в 19 веке в книге расходов чиновники придумали записывать коротко – пропало. Писарю напротив таких товаров они так и говорили: пиши – пропало. Затем товар присваивали себе.

Признаки фразеологизмов

Как самостоятельная лексическая единица языка, фразеологизмы имеют свои отличительные черты:

1. в их составе насчитываются два и более слов, например:

- играть на нервах — намеренно раздражать, нервировать кого-либо;

- шито белыми нитками — видна поддельность, искусственность чего-либо;

- хвататься за соломинку — использовать любое, чаще сомнительное средство для выхода из трудной ситуации;

- семь пятниц на неделе — о том, кто часто меняет свои планы;

- биться как рыба об лёд — бороться с нуждой, бедствовать;

https://youtube.com/watch?v=4Olk8syfu0g

https://youtube.com/watch?v=4Olk8syfu0g

2. Фразеологизмы имеют устойчивый состав.

Это значит, что словосочетание нельзя искажать, вставлять в него новое слово или заменять одни слова другими, так как фразеологизмы возникли в результате длительного народного творчества и за много веков их использования, как ограненные отшлифованные кристаллы, приобрели свой четко обозначенный состав.

Например, в устойчивом словосочетании «висеть в воздухе», что значит «оказаться в неясном, неопределенном положении», поменяем слова:

- распространяться в воздухе (звуковая волна);

- висеть на веревке.

В результате нашего языкового эксперимента фразеологизм рассыпался, как домик из кубиков, если вытащить один из них из этой детской постройки. Глагол «висеть«, употребленный во вновь образованном словосочетании, потерял своё переносное значение, и фразеологизма больше не существует.

3. Воспроизводимость

Пожалуй, этот признак является одним из главных. Фразеологизмы не создаются каждый раз заново по воле говорящего, а употребляются в речевой ситуации как готовые «кирпичики» для построения образной и выразительной речи.

4. Фразеологизмы имеют переносное значение, которое сложилось исторически.

Иногда переносное значение фразеологизма нельзя понять, не обратившись к истории его возникновения.

Например:

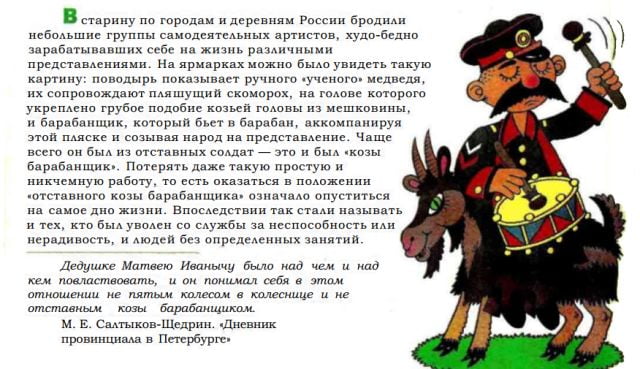

устойчивое словосочетание «на козе не подъедешь» трудно понять многим, особенно иностранцам, изучающим русский язык. Что за коза и почему на ней нужно (не нужно) ездить?

Это устойчивое выражение связывают с речью шутов и скоморохов, которые, веселя народ на ярмарках и праздниках, рядились в козу, медведя, чёрта и пр. В их репертуаре была езда на козе или свинье. Но на особо важных и угрюмых людей даже эта уловка не действовала: они даже не улыбались, глядя на такую народную забаву. С тех пор и говорят «на козе не подъедешь» о людях неприступных, гордых, важных или крутого нрава.

А вот пример с объяснением происхождения фразеологизма «отставной козы барабанщик»:

Переносное значение фразеологизма «кот наплакал», что значит «очень мало», как видим, совсем не вытекает из значения слов, его составляющих. Некоторые исследователи считают, что этот фразеологизм возник на базе фольклорной детской песенки:

Сразу возникает встречный вопрос: а может ли кот плакать? Нет! Эта ситуация с плачущим котом — плод народной фантазии, которой подвластно всё, даже плачущий кот и жук, который может чихнуть (жук начхал). Образность этого выражения можно рассматривать как литоту, экспрессивное преуменьшение, основанное на невозможности кошкиного «плача».

5. Фразеологизмы являются одним членом предложения

Часто фразеологизм синонимичен одному слову:

| ФРАЗЕОЛОГИЗМ | ЗНАЧЕНИЕ |

|---|---|

| тьма-тьмущая | много |

| ставить точку в споре | закончить |

| слово в слово | точно |

| во все лопатки | быстро |

| втирать очки | обманывать |

В предложении фразеологизм не делится на части, а является целиком одним членом предложения.

Мы (что делали?) работали до седьмого пота.

Фразеологизм «работали до седьмого пота» используется в роли сказуемого.

Аналогично в этом предложении устойчивое словосочетание «из одного теста» является частью сказуемого.

Итак, фразеологизмы делают нашу речь образной и живой. Устойчивые словосочетания помогают нам передать большой смысловой объем и сделать это эмоционально и выразительно. Они позволяют образно оценивать различные явления нашей жизни, эмоционально передать к ним свое отношение — осуждение, восхищение, иронию, пренебрежение и пр.

Исторические сведения

Фразеологизмы существовали в разных языках с давних пор. Однако точного и единого определения они не имели. И только с конца XVIII века стало появляться большое количество синонимов для их обозначения. Например, такие конструкции назывались «крылатое выражение», «идиома», «афоризм». Сам Михаил Ломоносов, увлеченный созданием плана словаря нашего языка, считал, что рассматриваемые обороты являются его неотъемлемой частью. Углубленно изучать идиомы стали лишь несколько десятков лет назад. До середины прошлого века ученые могли только рассуждать и высказывать предположения касательно свойств и особенностей фразеологизмов.

Огромный труд по изучению устойчивых выражений проделал лингвист Виктор Виноградов. Именно он создал классификацию всех оборотов по их свойствам. Фразеология не изучена до конца, все еще открываются новые ее грани. Современные лингвисты не могут принять одно конкретное определение фразеологизма, выдвигая новые версии. Кроме того, некоторые ученые считают, что устойчивые конструкции нужно разграничивать на два понятия. Первое считается более конкретизированным, и к нему относят только идиомы. Второе же более широкое. Сюда можно причислять и пословицы, и поговорки. В школах устойчивые выражения начинают изучать во втором классе. Фразеологизмы — это устойчивые сочетания, украшающие речь. То есть если не браться за углубленное изучение, то идиомы можно обозначить и так. Эти неделимые выражения, обладающие лексическим значением, обозначающие явления, свойства, состояния и признаки, присутствуют в русском языке в достаточно большом количестве. Все они делают речь ярче и эмоциональнее.

Фразеологизм — средство привлечения внимания

Фразеологические обороты хорошо запоминаются, почти как плеоназмы. Готовые и известные читателю, они облегчают восприятие

Употребление антонимических (противоположных по смыслу) контекстных сочетаний, образных словосочетаний, двусмысленность привлекает внимание аудитории

Проблема в том, что администрация нашего предприятия подбирает и расставляет кадры вопреки хорошим традициям, о которых с давних пор рассказывается в фольклоре. По этим традициям не рекомендуется пускать козла в огород, щуку бросать в реку, а лису назначать заведующей курятником.

Использование фразеологических оборотов при написании контента уместно в разговорном стиле, а также в художественном и публицистическом. Вот несколько приемов преобразований фразеологизмов:

- Буквализация. Контекст оборота подразумевает восприятие его в прямом значении: Если слушатели не смеются, я расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там.

- Перестановка или замена отдельных слов: Из двух зол я выбираю то, которое раньше не пробовал. Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.

- Расширение структуры фразеологизма: Как жаль, что вы наконец-то уходите.

- Объединение разных по значению частей: Все люди братья, но не все по разуму.

- Полное изменение смысла идеомы: Есть люди храбрые. Я человек не храброго десятка; Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?

- Вставка конкретизирующего определения: Я у него личный царь. Он без царя в голове, так я у него вместо царя.

Заголовки, построенные на основе фразеологизмов, вызывают читательский интерес. Метафоричность эмоционально воздействует на аудиторию: Вода не приходит одна, Гонки на выжимание, Свобода слева.Новость, преподнесенная как словесная игра с устойчивым оборотом, звучит как слоган: Во дворе – столб, у столба – гоп.

Фразеологические единицы используют и в официально-деловом, научном стиле. Это стилистически нейтральные обороты или книжные выражения без экспрессии: боевое крещение, оставлять желать лучшего, краеугольный камень, находиться на уровне, называть вещи своими именам.

Примеры фразеологизмов

| Фразеологизмы | Примеры в предложении | Значения |

|---|---|---|

| Пьян в стельку, пьян в доску |

«Говорили про него, что он — всегда такой приличный и изящный в обществе — любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаённо развратничать…» («Униженные и оскоблённые» Ф. М. Достоевский) |

Очень пьяный человек |

| Старая карга |

«Неужели я продался дьяволу, — подумал священник, — которого, если люди говорят правду, эта накрахмаленная и одетая в бархат старая карга избрала своим государем и повелителем?» («Алая буква» Н. Готорн) |

Сварливая, злая старая женщина |

| В час по чайной ложке |

«Не холодно, ветерок с мелким снегом, низкое небо, в котором этого снега много, но оно его сыплет в час по чайной ложке…» («От ЖЖизни к жизни» Е. Гришковец) |

Очень медленно, неторопливо |

| Делать из мухи слона |

«Он ведь понимает, что если я захочу бежать, ничто не сможет мне воспрепятствовать. И оттого будет постоянно делать из мухи слона, больше всего боясь ошибиться». («Наполеон. Мемуары корсиканца» Э. Радзинский) |

Сильно преувеличивать |

| Не твоего (моего, чье-то) ума дело |

«Сганарель. Раз пять или шесть приставали ко мне крестьяне и крестьянки со своими болезнями. Дон Жуан. И ты, конечно, сказал им, что это не твоего ума дело?» («Дон Жуан, или Каменное пиршество» Жан-Батист Мольер) |

Не иметь отношения к данной теме или не понимать что-либо, не разбираться в чём-либо |

| Конь не валялся |

«Тут конь не валялся, — ворчала бабушка. — Весной-то у меня руки не дошли а теперь зима на носу, того и гляди, снег выпадет, не хочу ноги морозить». («Летнее утро, летняя ночь» Рэй Бредбери) |

О деле или работе, к которому ещё не приступили, для завершения которых ещё предстоит потратить много часов и сил |

| На всю катушку |

«Сверху загрохотала музыка — Иришка включила магнитофон на всю катушку». («Дом в Лондоне» Кир Булычёв) |

Очень мощно, сильно, до предела |

Фразеологические единства

В Викисловаре есть статья «фразеологическое единство»

Фразеологическое единство — это устойчивый оборот, в котором, тем не менее, отчётливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов. Как правило, его общее значение мотивировано и выводится из значения отдельных компонентов.

Для характерна образность; каждое слово такой фразы имеет своё значение, но в совокупности они приобретают . Обычно фразеологизмы такого типа являются тропами с метафорическим значением (например, «грызть гранит науки», «плыть по течению», «закинуть удочку»). Отдельные слова, входящие в его состав, семантически несамостоятельны, и значение каждого из компонентов подчинено единству общего образного значения всего фразеологического выражения в целом. Однако при дословном переводе иностранец может догадаться о смысле словосочетания.

Подобно , семантически неделимы, их грамматические формы и синтаксический строй строго определены. Замена слова в составе фразеологического единства, в том числе и подстановка синонима, ведёт к разрушению метафоры (например, «гранит науки» →{\displaystyle \to } «базальт науки») или изменению экспрессивного смысла: «попасться на удочку» и «попасть в сети» являются фразеологическими синонимами, но выражают различные оттенки экспрессии.

Однако, в отличие от , подчиняются реалиям современного языка и могут допускать в речи вставку других слов между своими частями: например, «довести (себя, его, кого-либо) до белого каления», «лить воду на мельницу (чего-либо или кого-либо)» и «лить воду на (свою, чужую и т. п.) мельницу».

Примеры: «зайти в тупик», «бить ключом», «держать камень за пазухой», «водить за нос»; англ. to know the way the cat is jumping — «знать, куда ветер дует» (дословно — «знать, куда прыгнет кошка»).

Фразеологические единства

В Викисловаре есть статья «фразеологическое единство»

Фразеологическое единство — это устойчивый оборот, в котором, тем не менее, отчётливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов. Как правило, его общее значение мотивировано и выводится из значения отдельных компонентов.

Для характерна образность; каждое слово такой фразы имеет своё значение, но в совокупности они приобретают . Обычно фразеологизмы такого типа являются тропами с метафорическим значением (например, «грызть гранит науки», «плыть по течению», «закинуть удочку»). Отдельные слова, входящие в его состав, семантически несамостоятельны, и значение каждого из компонентов подчинено единству общего образного значения всего фразеологического выражения в целом. Однако при дословном переводе иностранец может догадаться о смысле словосочетания.

Подобно , семантически неделимы, их грамматические формы и синтаксический строй строго определены. Замена слова в составе фразеологического единства, в том числе и подстановка синонима, ведёт к разрушению метафоры (например, «гранит науки» →{\displaystyle \to } «базальт науки») или изменению экспрессивного смысла: «попасться на удочку» и «попасть в сети» являются фразеологическими синонимами, но выражают различные оттенки экспрессии.

Однако, в отличие от , подчиняются реалиям современного языка и могут допускать в речи вставку других слов между своими частями: например, «довести (себя, его, кого-либо) до белого каления», «лить воду на мельницу (чего-либо или кого-либо)» и «лить воду на (свою, чужую и т. п.) мельницу».

Примеры: «зайти в тупик», «бить ключом», «держать камень за пазухой», «водить за нос»; англ. to know the way the cat is jumping — «знать, куда ветер дует» (дословно — «знать, куда прыгнет кошка»).

Примеры фразеологизмов с объяснением

«Друг ситный» хороший пример редкого в наше время фразеологизма, которому есть интересное объяснение. Известно, что самый вкусный хлеб получали путём просеивания муки через сито, поэтому хорошего приятеля, с которым приятно проводить время, называют ситным другом.

Есть замечательное выражение «и на солнце есть пятна». Оно имеет под собой научную основу. Дело в том, что Солнце, как и прочие звёзды схожего типа, иногда выделяет особенно много энергии вследствие действия электромагнитных бурь, и на поверхности звезды в местах выделения тепла образуются сгустки материи, иначе говоря, солнечные пятна.

Раньше считалось, что на Солнце пятен нет, что это чистое светило, но научные наблюдения развеяли это заблуждение. Теперь, когда хотят сказать, что никто не лишён недостатков, говорят: не расстраивайся, и на солнце есть пятна.

Фразеологизмы иногда рождаются благодаря литературе. Яркий пример басня Крылова «Стрекоза и Муравей».

Фраза «Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела» стала крылатой и теперь говорится в адрес тех людей, которые сначала проводят время в безделье, а потом очень сильно возмущаются, что у них не всё хорошо.

«Вилами по воде писано» несложно догадаться, что если написать что-то на воде, надпись моментально исчезнет. Поэтому данное выражение уместно, если нужно сказать о недостоверности чьих-то предположений.

Когда кто-то постоянно докучает одной и той же историей или ведёт беседу на одну тему, говорят, что, мол, «завёл сказку про белого бычка».

Происхождение фразеологизмов

По происхождению фразеологизмы русского языка можно разделить на две большие группы – исконно-русского происхождения и заимствованные из других языков.

Исконно-русские фразеологизмы

Исконно-русские пришли издревле и связаны с культурой, древними народными верованиями, традициями, обычаями, обрядами нашего народа. Они отражают отношение как к достоинствам, так и недостаткам человека. Например, «бить баклуши» – бездельничать (баклуши – это заготовки для деревянных ложек, делать их было очень просто и работа считалась лёгкой), «набить карман» – получить доход любыми средствами (раньше карманом называли мешочек с деньгами) и т.д.

Большинство фразеологизмов возникло как в самом языке: «медвежья услуга» –плохая помощь, так и в художественной литературе: «мартышка и очки» – вертлявость, «счастливые часов не наблюдают» – для счастливых времени не существует и др.

Примеры:

«Окупить с лихвой» – окупится, компенсируется, вознаградится с избытком. Древнерусское слово лихва обозначало прибыль, доход. В 17-18 веках – прибыль, процент. А с 19 века – прибыль, избыток, излишек.

«Пристал как банный лист» – данное выражение адресуют крайне надоедливому, назойливому человеку. Этот оборот возник из житейских наблюдений русского народа. В баню обычно ходили с берёзовыми или другими вениками, а когда парились, хлестали ими себя. Листочки отрывались от веника и приставали (прилипали) к телу.

«Ободрать как липку» – обворовать, лишить всего кого-либо. Этот оборот пришёл из крестьянской речи. Когда-то крестьяне изготавливали корзины, плели лапти и другие бытовые предметы из лыка. А лык добывали из молодых липовых деревьев, которые обдирали полностью.

«Идти по линии наименьшего сопротивления» – уклоняться от трудностей или неприятностей, искать лёгкий способ решения чего-либо. Русские физики им пользовались в профессиональной речи, когда говорили об избирательном прохождении тока по линии с наименьшим электрическим сопротивлением.

Заимствованные фразеологизмы из других языков

Заимствованные фразеологизмы пришли из старославянского языка: «ищите и обрящете» –ищите и найдёте, и из других языков народов мира: «разбить наголову» – победить (немец. яз.), «потерянное поколение» – неуспешное, нравственно надломленное (франц. яз.) и др.

Фразеологизмы нельзя дробить (слова менять местами или убирать из словосочетания), менять ударение т.к. изменится смысл и окраска речи.

Примеры:

«Божьей милостью» – так говорят о человеке с прирождённым талантом или владеющим чем-то в совершенстве. Это выражение пришло к нам из латинской формулы титулования монархов (Dei gratia – Божей милости).

«Мизинца не стоить» – быть ниже уровня чего-либо, быть недостойным кого-либо, ничтожным по сравнению с кем-то. Пришло из Библии. У некоторых народов был обряд обсекая мизинцев или других пальцев.

«Золотая лихорадка» – азарт, возбуждение, ажиотаж, связанные с добычей золота. Пришло к нам из США, когда в 19 веке на Аляске открыли месторождения золота (выражение Gold-fever).

«Прикрыться фиговым листом» – примитивная маскировка каких-то или чьих-то неблаговидных намерений. Ева, по библейскому мифу, после грехопадения, испытывая стыд, прикрыла свою наготу листьями фигового дерева (смоковницы).

Виды фразеологизмов

Выделяют:

1. Фразеологические сращения (или идиомы).

В таких идиомах нельзя понять значение фразеологизма из составляющих его слов. Например: строить глазки, как пить дать, Гордиев узел, в яблочко, собаку съесть.

2. Фразеологические единства.

В таких фразеологизмах употребление слов более-менее обоснованно. И общее значение можно понять, так как хотя бы одно слово применено к месту и имеет отношение к ситуации, о которой идёт речь.

Например: развесить уши, с корабля на бал, взгляд Медузы, умывать руки, тянуть лямку, первый блин комом.

3. Фразеологические сочетания.

Обороты, в которых значение фразеологизма можно определить по отдельным словам, его составляющим.

Например: стоять с протянутой рукой, тёртый калач, задний ум, тоска берёт, заклятый враг, запретный плод.

Различаются ли фразеологизмы по происхождению?

Из наших статей о значении и происхождении фразеологизмов, вы, наверное, заметили, что по своему происхождению они делятся на несколько групп. Прежде всего, есть две большие группы: исконные и заимствованные.

Исконные фразеологизмы бывают:

- мифологическими (они связаны с народными обрядами, ритуалами и суевериями): «родиться в сорочке», «на седьмом небе от счастья»;

- материальными (связанными с историческими фактами, деталями быта): «не солоно хлебавши», «коломенская верста»;

- профессиональными (пришедшими из обихода ремесленников-специалистов): «отделать под орех», «попасть в переплёт»;

- терминологическими: «тёртый калач», «дубина стоеросовая»;

- фольклорными: «чистое поле», «добрый молодец», «бабушка надвое сказала»;

- литературными: «мартышкин труд», «премудрый пескарь», «с корабля на бал»;

- жаргонными: «карта бита», «для мебели».

Заимствованные идиомы делятся на:

- старославянизмы (обычно они представляют собой библейские слова и выражения, переведённые на церковно-славянский язык): «глас вопиющего в пустыне», «иерихонские трубы»;

- неславянские заимствования (выражения, взятые из античной мифологии, крылатые слова, вышедшие из-под пера зарубежных писателей): «Домоклов меч», «Нить Ариадны», «Принцесса на горошине».

Литература

- // Большая российская энциклопедия. — М., 2017. — Т. 33. — С. 527.

- Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания // Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. — М.: Советская энциклопедия, 1968. — С. 7—23. — 543 с.

- Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы. Лингвострановедческий словарь / Ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. Под ред. Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. — М.: Русский язык, 1990. — 220 с.

- Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / СПб. гос. ун-т. — СПб.: Фолио-Пресс, 1998. — 704 с.

- Мокиенко В. М. Славянская фразеология. — 2-е изд., исп. и доп. — М., 1989.

- Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков). — Казань, 2006.

- Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М., 1996.

- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. — М. : Знак, 2008. — 656 с.

- Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культуры. Три лингвострановедческих концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под. ред. Ю. С. Степанова. — М. : Индрик, 2005. — 1040 с.

- Виноградов В. В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. — Л., 1944.

- Виноградов В. В. Фразеология. Семасиология // Лексикология и лексикография. Избранные труды. — М. : Наука, 1977. — С. 118—161.

- Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1985. — 160 с.