Служебные части речи

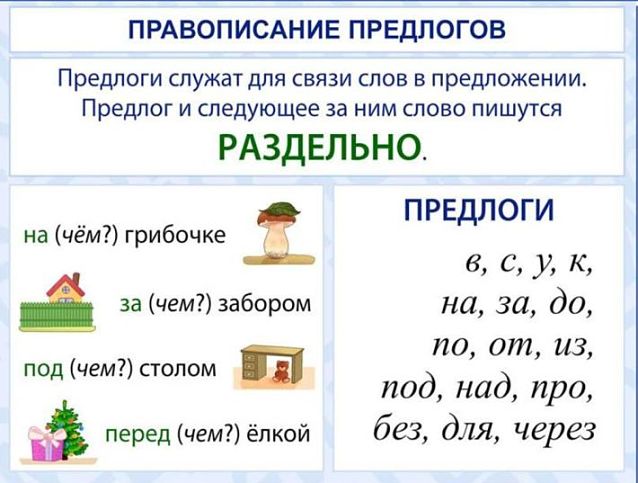

Предлог – служебная часть речи, которая служит для выражения отношений между зависящими друг от друга словами.

Союз – служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов. Все союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Союзы бывают простые (состоят из одного слова) и составные (состоят из двух и более слов).

Частица – служебная часть речи, которая вносит различные оттенки значения в предложения и служит для образования форм слова. Все частицы делятся на модальные (выражают чувства), отрицательные (выражают отрицание) и формообразующие (служат для образования глагольных форм).

Служебные части речи не способны изменяться. Также они не являются членами предложения.

Что мы узнали?

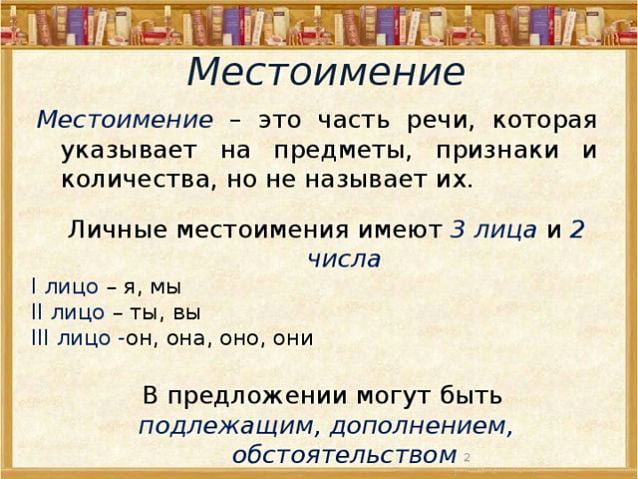

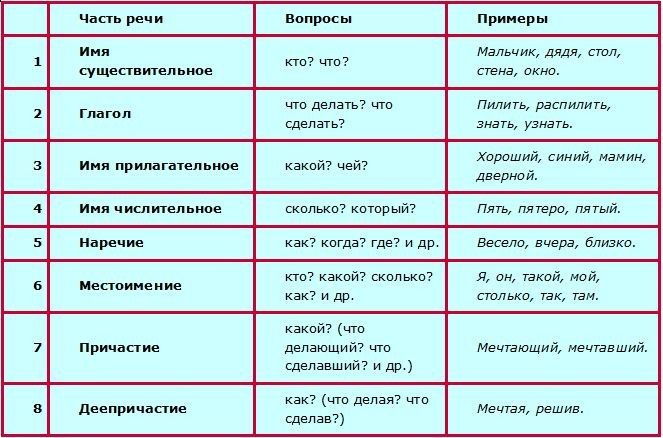

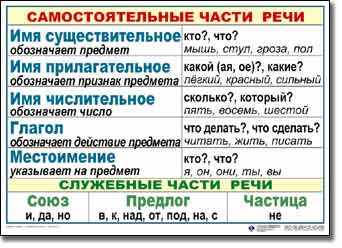

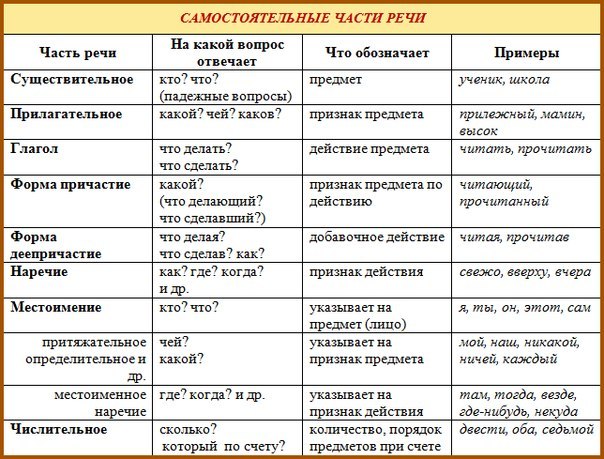

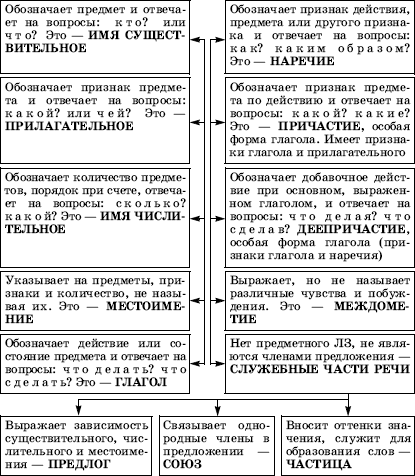

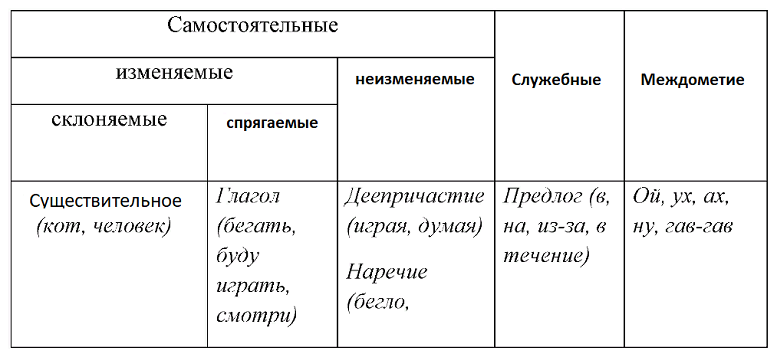

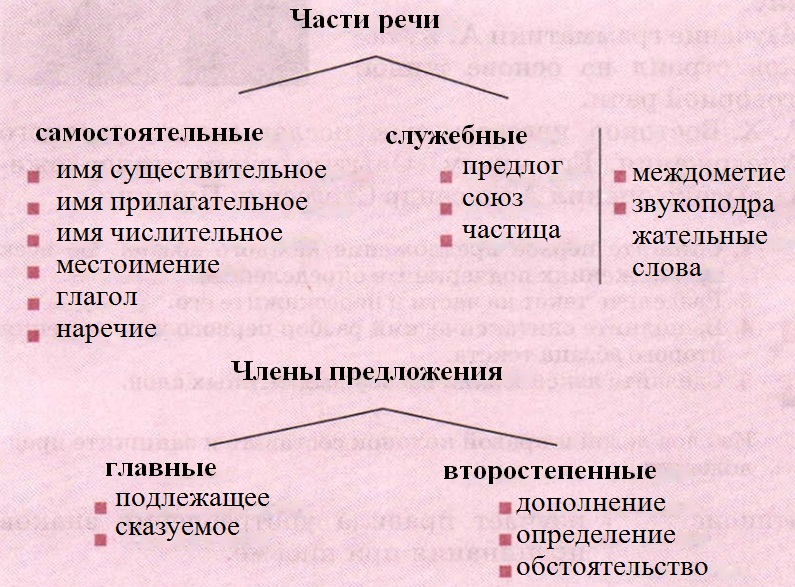

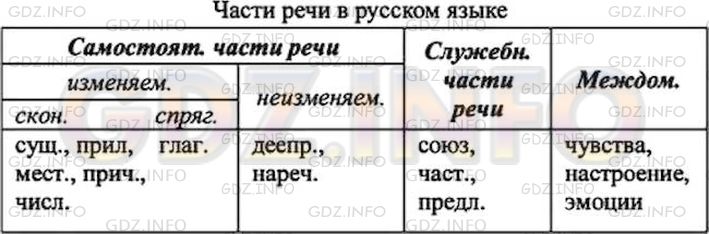

Части речи делятся на самостоятельные и служебные. Самостоятельными являются имена существительные (обозначают предмет), имена прилагательные (обозначают признак предмета), имена числительные (обозначают количество предметов или порядок при счете), местоимения (указывают на предметы, признаки и количество), глаголы (обозначают действие), причастия (обозначают признак предмета по действию), деепричастия (обозначают добавочное действие), наречия (обозначают признак действия, признак другого признака, признак предмета). К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы.

-

Вопрос 1 из 10

Начать тест(новая вкладка)

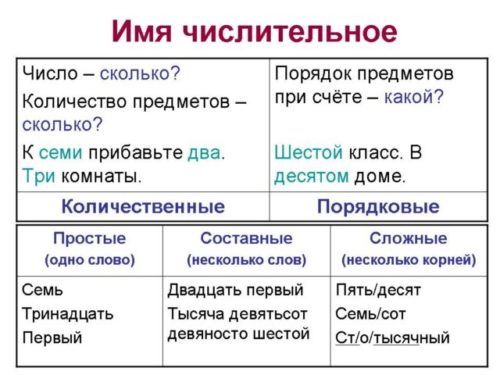

Имя числительное

Имя числительное – самостоятельная часть речи, обозначающая количество чего-либо, изменяется по родам и числам, в предложении может выполнять какую угодно выполняет синтаксическую функцию. Эта часть речи отвечает на вопросы «сколько?», «который?».

Например. Который час? – Восемь часов вечера Сколько ему лет? – Ему пятнадцать. Сколько километров до города? – До города сорок пять километров.

Особенность написания числительных состоит в следующем. Если числительное состоит их двух или трех и более слов, то каждое пишется отдельным словом, например, тридцать три, сорок восемь, двести двадцать два.

При написании числительных от пятнадцати до девятнадцати в именительном падеже и при перечислении сотен ,где есть мягкий знак, нужно руководствоваться следующим правилом.- Мягкий знак ставится только в одном месте слова: либо в середине, либо в конце.

При написании числительных от пятнадцати до девятнадцати в именительном падеже и при перечислении сотен ,где есть мягкий знак, нужно руководствоваться следующим правилом.- Мягкий знак ставится только в одном месте слова: либо в середине, либо в конце.

Например, шестнадцатЬ (вместо шестЬнадцатЬ), пятнадцатЬ (вместо пятЬнадцатЬ), семнадцатЬ (вместо семЬнадцать), восемнадцатЬ (восемЬнадцатЬ), девятнадцатЬ (девятЬнадцать).

И сотни: пятЬсот (вместо пятсот), шестЬсот (вместо шестсот), семЬсот (вместо семсот), восемЬсот (вместо восемсот), девятЬсот (вместо девятсот). Так пишется потом, что это число образовано путем соединения двух числительных. Например, пятьсот – пять сотен, шестьсот – шесть сотен и так далее.

То же самое касается и десятков. ПятЬдесят (вместо пятдесят), шестЬдесят (вместо шестдесят), семЬдесят (вместо семдесят), восемЬдесят (вместо восемдесят). Объяснение аналогичное: число образовано путем соединения двух числительных, пять десятков, шесть десятков и так далее.

Мягкий знак в таких словах встречается только один раз.

Написание следующих слов нужно запомнить. Двести, триста, четыреста, четыре, девяносто, тысяча.

Белок в моче у беременных

4571

Что такое часть речи в русском языке

Основываясь на посвящённой этой теме статье знаменитого российского лингвиста Льва Владимировича Щербы, создавшего вместе с группой других филологов теорию фонемы, доминирующим в лингвистической русистике считается принятие многогранности свойств в целях их классификации.

Беря за критерии вышеуказанные признаки и руководствуясь следующими существенными различиями и сходством, лексемы относят к определённым категориям:

- Единство суммарного смысла, как, например, признак признака у наречия.

- Единство грамматических закономерностей и словоизменения.

- Сходность синтаксических функций.

Дифференциация слов по классам занимала учёных ещё в древности и была актуальна на всех континентах и во все времена, так данным вопросом занимались и древнегреческие философы (Аристотель), и древнеиндийские лингвисты (Панини), и учёные царской России (Мелетий Смотрицкий).

Ввиду того, что в рамках русского языка большинство слов изменяемы, рассмотрим их разделение по морфологическому принципу, который широко пропагандировался представителями фортунатовской школы (названа по имени её основателя Ф.Ф. Фортунатова).

Существуют следующие признаки:

- определённый порядок преобразования слова,

- набор грамматических значений,

- морфологическая структура (например, «как» и «так» – это местоимения, а «грустный» и «весёлый» – прилагательные).

То, к какому классу относится лексема, можно понять, используя лишь типологизацию по морфологическому признаку, однако в других языках использование данного принципа будет не столь очевидным.

Глагол

Глагол – это часть речи, которая обозначает состояние или действие, отвечает на какой-либо из вопросов: что делать?, что делал?, что делает?, что будет делать?, и обладает признаками вида, лица, залога, времени, числа, рода и наклонения (в сослагательном наклонении, в прошедшем времени). Существуют такие формы глаголов: инфинитив, причастие и деепричастие.

- Инфинитив – неопределенная форма без признаков лица, времени, числа, залога, рода и наклонения: спать, бежать, читать.

- Причастие – неспрягаемая форма глагола, обозначает действие или состояние предмета в изменяемой во времени форме; причастие может изменяться по падежам, числам и родам, а также имеет признаки вида, времени и залога (этим и отличается от прилагательного). Причастия, в свою очередь, подразделяются еще на несколько видов:

- Действительное причастие – действие, совершаемое носителем признака: расцветший сад, читающий ученик;

- Страдательное причастие – признак, который возник в результате воздействия чего-либо или кого-либо на носителя признака: гонимые ветром листья, брошенный камень.

- Деепричастие – это неизменяемая форма глагола, обозначает действие как признак другого действия: обессилев, присел на скамью; говорил, не глядя в глаза. От причастия отличается тем, что имеет признаки залога и вида, но не изменяется.

Имя прилагательное

Чтобы не уподобляться персонажу комедии Фонвизина «Недоросль» Митрофанушке и не говорить, что «эта дверь – прилагательна, потому что она прилагается…», нужно понимать, что же это на самом деле такое и как отличить прилагательное в предложении.

Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, относящаяся к знаменательным словам, обозначающая определение предмета, имеет род, изменяется по числам, склоняется по падежам, в предложении выполняет синтаксическую функцию определения или именной части составного именного сказуемого.

Например. В функции определения – лист (какой?) зеленый, солнце (какое?) яркое, погода (какая?) дождливая, дни (какие?) пасмурные. В функции составного именного сказуемого: Вего походка была небрежна и ленива. Вода у берега чистая, голубая и прозрачная. Короче становился день… .

В предложениях имя прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?», «чья?», «чьи?». Оно всегда относится к кому-то или к чему-то, давая этому предмету, вещи, событию или явлению (и так далее) описательную характеристику.

С помощью суффиксов и окончаний любое существительное можно превратить с прилагательное. Например, солнце – солнечный, красота – красивый, ум – умный, стекло – стеклянный, мех – меховой и т.д.

Приведем примеры прилагательных, используя вступительную часть поэмы Пушкина «Руслан и Людмила.

Приведем примеры прилагательных, используя вступительную часть поэмы Пушкина «Руслан и Людмила.

Пример 1.

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом…

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, сколько в нем прилагательных.

- дуб какой – зеленый

- цепь какая – златая

- кот какой – ученый

Пример 2.

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, сколько в нем прилагательных.

- на дорожках каких – неведомых

- зверей каких – невиданных

- ножках чьих – курьих

Пример 3.

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, сколько в нем прилагательных.

- брег какой – песчаный, пустой

- витязей каких – прекрасных

- из вод каких – ясных

- дядька какой — морской

Прилагательное

Качественные прилагательные – это прилагательные, обозначающие свойство предмета, которое может проявляться с разной интенсивностью: быстрый, белый, старый. Качественные прилагательные имеют степени сравнения и краткие формы: быстр, бел, стар. Относительные прилагательные – это прилагательные, обозначающие свойство самого предмета по его отношению к действию или другому предмету: железный, измерительный, дверной, надувной. Притяжательные прилагательные – это прилагательные, указывающие принадлежность определяемого ими предмета кому или чему-либо: сестрин, отцов, лисий.

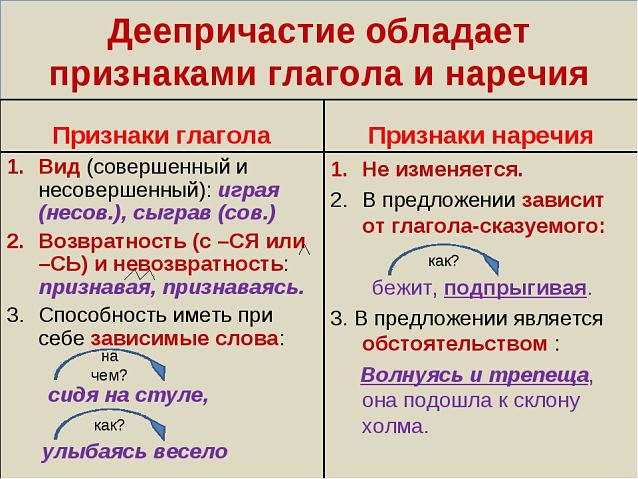

Причастие и деепричастие

Причастие – это часть речи, обозначающая признак предмета по действию.

Причастие совмещает признаки глагола (вид, залог, переходность, возвратность, время) и имени прилагательного (вопросы какой?, какая? и т.д., род, число, падеж).

Причастия бывают действительные и страдательные. Помимо этого, бывают причастия настоящего и прошедшего времени.

Деепричастие – это часть речи, обозначающая добавочное действие.

Деепричастие совмещает в себе признаки глагола (вид, залог, переходность, возвратность) и наречия (неизменяемость).

Деепричастие часто выполняет функцию обстоятельства.

Некоторые лингвисты считают, что причастие и деепричастие – самостоятельные части речи, другие думают, что это глагольные формы.

Глагол

Глагол – самостоятельная часть речи, обозначающая действие, изменяется по родам и числам, в предложении выполняет синтаксическую функцию сказуемого, может входить в составное сказуемое, или играть роль подлежащего, дополнения, определения или обстоятельства.

Иными словами, от других частей речи глагол отличается тем, что он отвечает на вопрос «что делать?» и «что сделать?». Вот примеры глаголов: «играть» ,»нырять», «прийти», «пойти», «сидеть» и т.д. Все действия – это глагол.

Примеры глаголов в предложениях рассмотрим на примере фрагментов рассказов русских посалите.

Пример1.

В оном из вагонов третьего класса очутились двое пассажиров.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, где глагол.

что сделали – очутились

Пример 2.

Несколько лет тому назад в своем имении жил барин Троекуров Кирилла Петрович

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, где глагол.

что делал – жил

Пример 3.

Однажды весной, в час жаркого заката на Патриарших появилось двое.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, где глагол.

что сделало — появилось

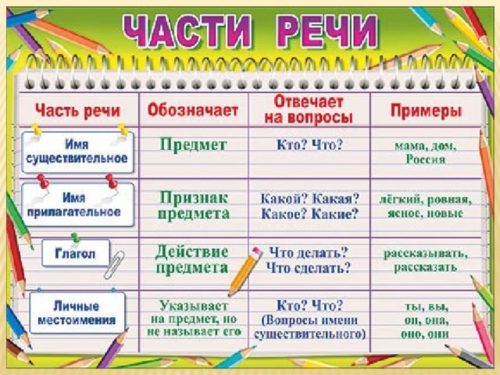

Части речи в русском языке

Речь, подобно конструктору состоит из нескольких разных частей. Многие сейчас возразят, что речь состоит из слов и это абсолютно верно. Просто слова – это и есть части речи. Вот, например.

Идет сильный дождь. В этом предложении три слова и три совершенно разные части речи, потому что каждое слово в этом предложении отвечает на разные вопросы.

Если мы спросим «что дождь делает?», то получим ответ «идет». Если просим «какой дождь идет?», то получим ответ «сильный». А на вопрос «что идет», услышим в ответ «дождь».

В русском языке под частями речи понимают группы слов, которые имеют общие признаки по своей морфологии. В разных частях речи для различных групп слов эти признаки не всегда однородны. Более того, все слова русского языка делятся на две группы, немеждометные слова и междометия.

Междометия – это слова, обазначающие эмоции, волеизъявления, или другие формы речевого этикета и в разговорной (а также письменной) речи они не изменяются.

Примеры форм междометий: Эмоции – «ах», «увы», « да что ж такое», «черт побери», «браво», «ай-яй-яй» и другие. Волеизъявления – «стоп», «баста», «брысь», «помилуй» и прочие. Формы речевого этикета– «спасибо», «привет», «до свидания», «не стоит», «пожалуйста» и т.д.

В некоторых случаях междометия могут выступать в форме звукоподражания, например, «хи-хи-хи», «ха-ха-ха», «гав-гав» и прочее. Они не выражают эмоций, или волеизлияний, не являются формами этикета, а могут выступать членами предложения.

Пример.

«А девица – ха-ха-ха, да хи-хи-хи!» В этом случае междометие звукоподражания выполняет роль сказуемого.

Особенность этой части речи состоит в том, что они не вступают ни в какие синтаксические связи другими частями речи и членами в предложениях. Они всегда обособлены и выделяются запятыми с обеих сторон, а в разговорной речи подчеркиваются усилением эмоции.

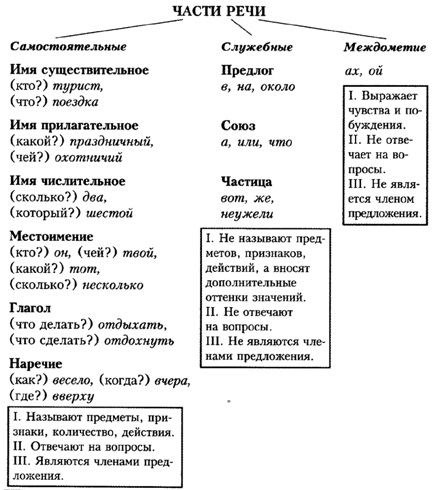

Немеждометные слова тоже разделяются на две группы: служебные и самостоятельные. Они имеют существенные отличия друг от друга. Например, самостоятельные могут выступать в предложении без служебных, а вот наоборот не получается. Служебные слова в этом случае не изменяются, и выполняют функцию передачи формально-смысловых отношений между самостоятельными немеждометными словами.

Немеждометные слова тоже разделяются на две группы: служебные и самостоятельные. Они имеют существенные отличия друг от друга. Например, самостоятельные могут выступать в предложении без служебных, а вот наоборот не получается. Служебные слова в этом случае не изменяются, и выполняют функцию передачи формально-смысловых отношений между самостоятельными немеждометными словами.

Примеры служебных немеждометных слов:

Предлоги – все («к», «до», «перед», «после», «в течение», «на» и т.д.). Союзы – все («и», «да» в значении «и», «как будто», «несмотря на то что» и другие). Частицы – все («именно», «не», «только», «вовсе»).

В свою очередь самостоятельные слова делятся на местоименные и знаменательные. Знаменательные называют предметы, их признаки, действия, количество, в то время как местоименные указывают на предметы, их признаки, действия, количество, но не называют их. Местоименные слова образуют отдельную часть речи под названием «местоимение», к которым мы вернемся несколько позже.

Примеры местоименных слов: «стул» — «он», «высокий» — «такой», «легко» — «так», «семь» — «сколько» и т.д.Знаменательные слова делятся на части речи в зависимости от того, какое значение (обобщенное или необобщенное) они имеют, какие морфологические признаки, синтаксические функции и связки. Из знаменательных слов выделяют пять групп частей речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, наречие и глагол.

Каждая самостоятельная часть речи должна иметь обобщенное значение, морфологические признаки, синтаксические функции и связки. Например, имя существительное – самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, имеет род, изменяется по числам, склоняется по падежам, в предложении выполняет синтаксическую функцию подлежащего или дополнения. Или глагол – самостоятельная часть речи, обозначающая действие, изменяется по родам и числам, в предложении выполняет синтаксическую функцию сказуемого, может входить в составное сказуемое, или играть роль подлежащего, дополнения, определения или обстоятельства.

Служебные части речи

К служебным частям речи относятся следующие:

- Предлог – служебная часть речи, которая связывает в предложении другие части речи по значению. Всегда стоят радом с существительными, местоимением, прилагательным или числительным, бывают простые и сложные. Примеры предлогов «в» «по», «на», «к», «до», «у», «с», «под», «без», «возле» — простые, «из-за», «из-под», «по-за», «по-над», «по-под», «с-под», «для-ради», «за-ради» — сложные. Например: на столе, возле стула, стоял у реки, словно без рук, из-за стола, из-под шкафа; спрятался по-за корчму (Куприн), по-над берегом моря рысью поскакал (Гайдар), трое едут по-под лесом (Толстой).

-

Союз – служебная часть речи, которая выполняет следующие функции: связывает однородные члены предложения, сложные части в предложении, предложения в тексте. Например. «Паша уже давно побывал и на речке, и в лесу, и в поле» (однородные члены предложения). «Не может быть, чтобы он был прав» (части сложного предложения). «бел жаркий день. И очень хотелось купаться. Но мама не разрешала.» (предложения в тексте)

Союзы бывают непроизвольные, произвольные, простые и сложные. Примеры союзов «и», «да», «но», «чтобы», «однако», «зато», «или», «ни…ни», «потому что», «когда», «если», «то», «так как», «тоже», «будто», «перед тем как», «в то время как». - Частица – служебная часть речи, которая вносит в предложение различные оттенки значения или служит для образования наклонении глагола. Например, «Неужели вы захотите поссориться с мной» — частица «неужели». «Поди-ка сюда, присядь со мной». – частица «ка». «Жил бы он славно, кабы глаза не стали болеть» — частица «бы», «кабы», «не». «Пускай все уйдут» — частица «пускай». «Не упало ни капли» — частицы «не» и «ни». «Разве не весело?» — частицы «разве» и «не».

- Междометие –служебная часть речи, выражает различные действия, эмоции, но не называет их. Бывают производные («ужас!», «прочь!», «то-то же» «как же» и др.) и непроизводные («а!», «о!», «у!», «ах», «ну», «ой», «э!» и другие).Примеры «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона». «Ах! Как хороша!»

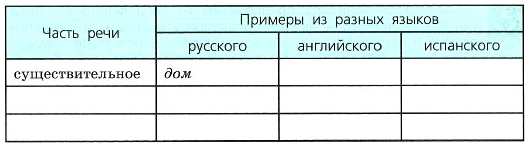

Таблица с примерами

В таблицу мы внесем отличительные особенности разных частей речи и приведем примеры.

| Часть речи | На какие вопросы отвечает | Примеры |

| Имя существительное | «кто?», «что?» | Пример 1.

Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Ель, дворец, дом Пример 2. Белка в нем живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Белка, затейница, песенки, орешки Пример 3. Ядра – чистый изумруд, слуги белку стерегут. Ядра, изумруд, слуги, белка |

| Имя прилагательное |

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?», «чья?», «чьи?». |

Пример 1.

У лукоморья дуб зелёный; 1)дуб какой – зеленый 2)цепь какая – златая 3) кот какой – ученый Пример 2. Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; 1)на дорожках каких – неведомых 2) зверей каких – невиданных 3) ножках чьих – курьих Пример 3. Там о заре прихлынут волны 1)брег какой – песчаный, пустой 2) витязей каких – прекрасных 3) из вод каких – ясных 4) дядька какой — морской |

| Имя числительное | «сколько?»,

«который?» |

Два, пять, одиннадцать, семнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, двести, триста, четыреста, четыре, девяносто, тысяча. |

| Глагол | «что делать?», «что сделать?» | Пример1.

В оном из вагонов третьего класса очутились двое пассажиров. 1)что сделали – очутились Пример 2. Несколько лет тому назад в своем имении жил барин Троекуров Кирилла Петрович 1)что делал – жил Пример 3. Однажды весной, в час жаркого заката на Патриарших появилось двое. 1)что сделало — появилось |

| Местоимение | «кто?»,

«что?». |

«я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они», «эта», «этот», «это», «та», «тот», «те». |

| «когда?», «как?», «куда?» | Вчера была сильная гроза

Я очень испугалась Он быстро побежал домой |

|

| — | «в» «по», «на», «к», «до», «у», «с», «под», «без», «возле», «из-за», «из-под», «по-за», «по-над», «по-под», «с-под», «для-ради», «за-ради» | |

| — | «и», «да», «но», «чтобы», «однако», «зато», «или», «ни…ни», «потому что», «когда», «если», «то», «так как», «тоже», «будто», «перед тем как», «в то время как» | |

| — | «разве», «пускай», «чтобы», «не», «ни», «ка», «кабы», «бы», «давайте». | |

| — | «ужас!», «прочь!», «то-то же», «как же», «а!», «о!», «у!», «ах», «ну», «ой», «э!» |

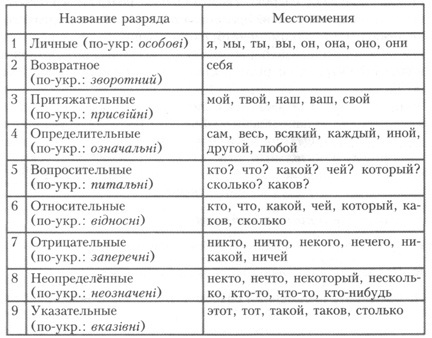

Местоимение

Местоимение – это часть речи, указывающая на лицо, признак или предмет, не называя их. Местоимения подразделяются на:

- личные: мы, я, ты, вы, она, оно, он, они;

- возвратное: себя;

- притяжательные: наш, мой, ваш, твой, свой;

- вопросительно-относительные: что, кто, каков, какой, чей, сколько, который, который;

- указательные: тот, этот, такой, столько, таков;

- определительные: самый, сам, весь, все, вся, всё, каждый, всякий, иной, любой;

- отрицательные: ничто, ничей, нечего, никоторый, некого;

- неопределенные: некоторый, нечто, некий, некто, несколько, что-то, кто-то, сколько-нибудь, кое-что, какой-либо.

Подробнее о местоимении для начинающих в видео:

https://uchim.org/russkij-yazyk/chasti-rechi-v-russkom-yazyke — uchim.org

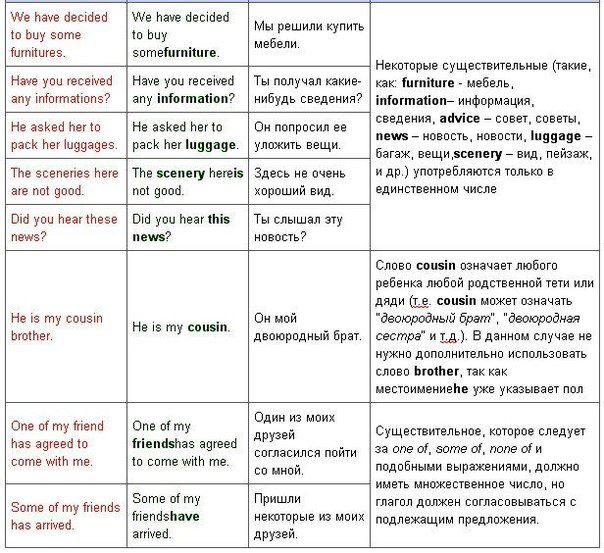

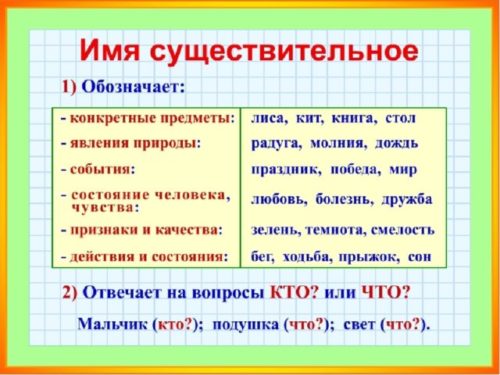

Имя существительное

Как уже говорилось, разные части речи отвечают на разные вопросы. Существительное отвечает на вопросы «кто?» или «что?». На эти же вопросы отвечают, как одушевленные, так и неодушевленные предметы.

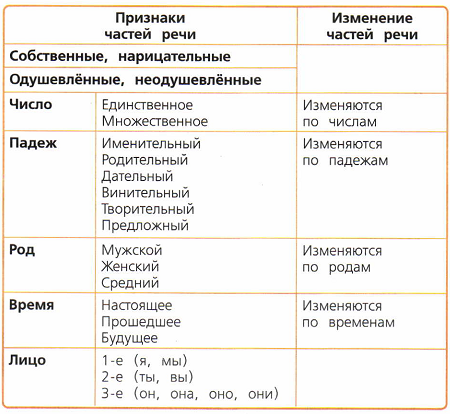

Имя существительное – самостоятельная часть речи, относящаяся к знаменательным словам, обозначающая предмет, имеет род, изменяется по числам, склоняется по падежам, в предложении выполняет синтаксическую функцию подлежащего или дополнения.

Имя существительное обозначает все, что нас окружает, т.е. и живое (одушевленное), и неживое, (неодушевленное). Это и люди, и звери, и птицы, и насекомые, и предметы, и вещи, и события и прочее.

Попытаемся найти имя существительное в предложениях из «Сказки о царе Салтане…»

Пример 1.

Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, что в нем три существительных.

- что – ель

- что — дворец

- что – дом

Пример 2.

Белка в нем живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, что в нем четыре существительных.

- кто – белка

- кто – затейница

- что – песенки

- что – орешки

Пример 3.

Ядра – чистый изумруд, слуги белку стерегут.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, что в нем четыре существительных.

- что – ядра

- что – изумруд

- кто – слуги

- кто – белка

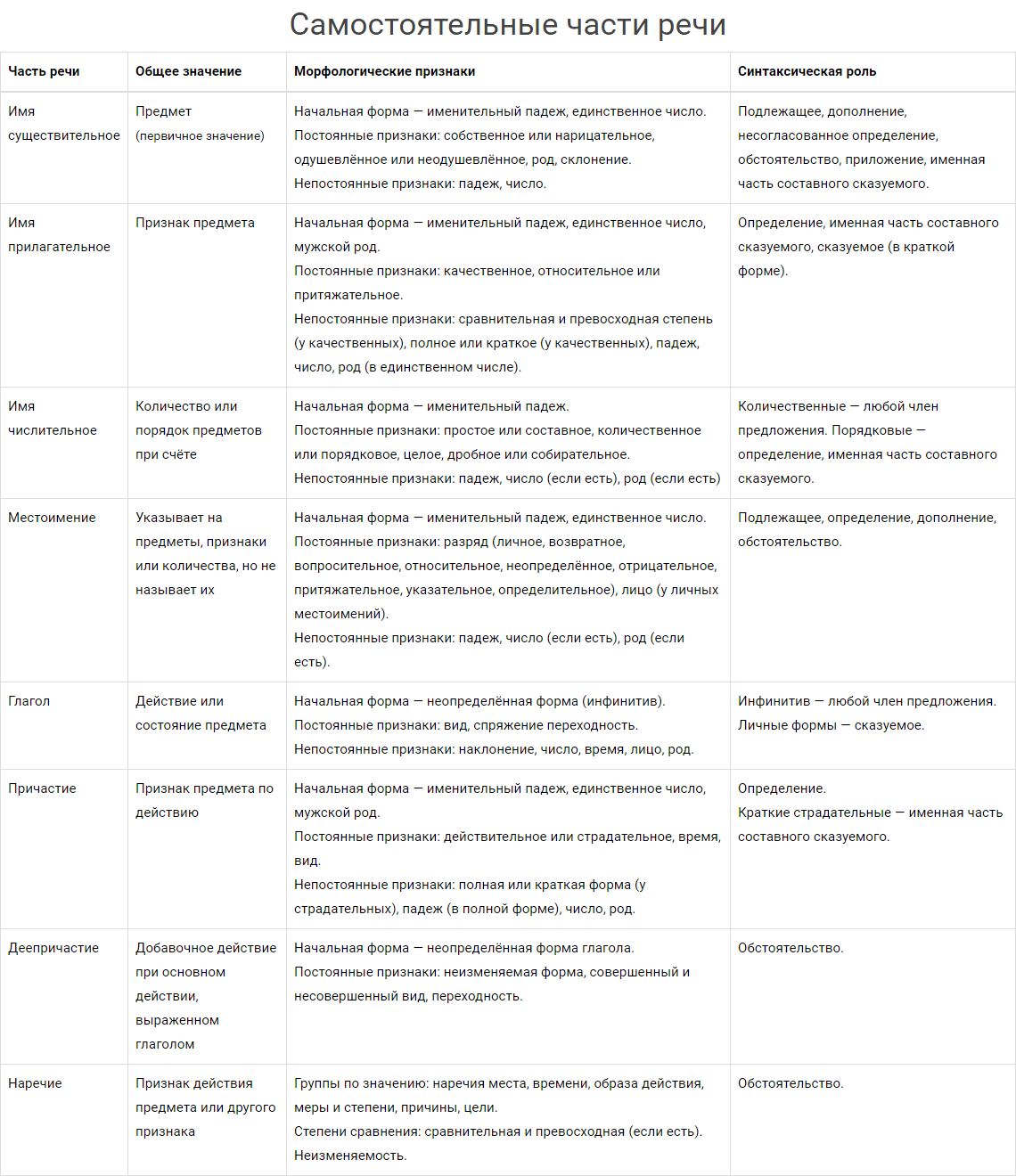

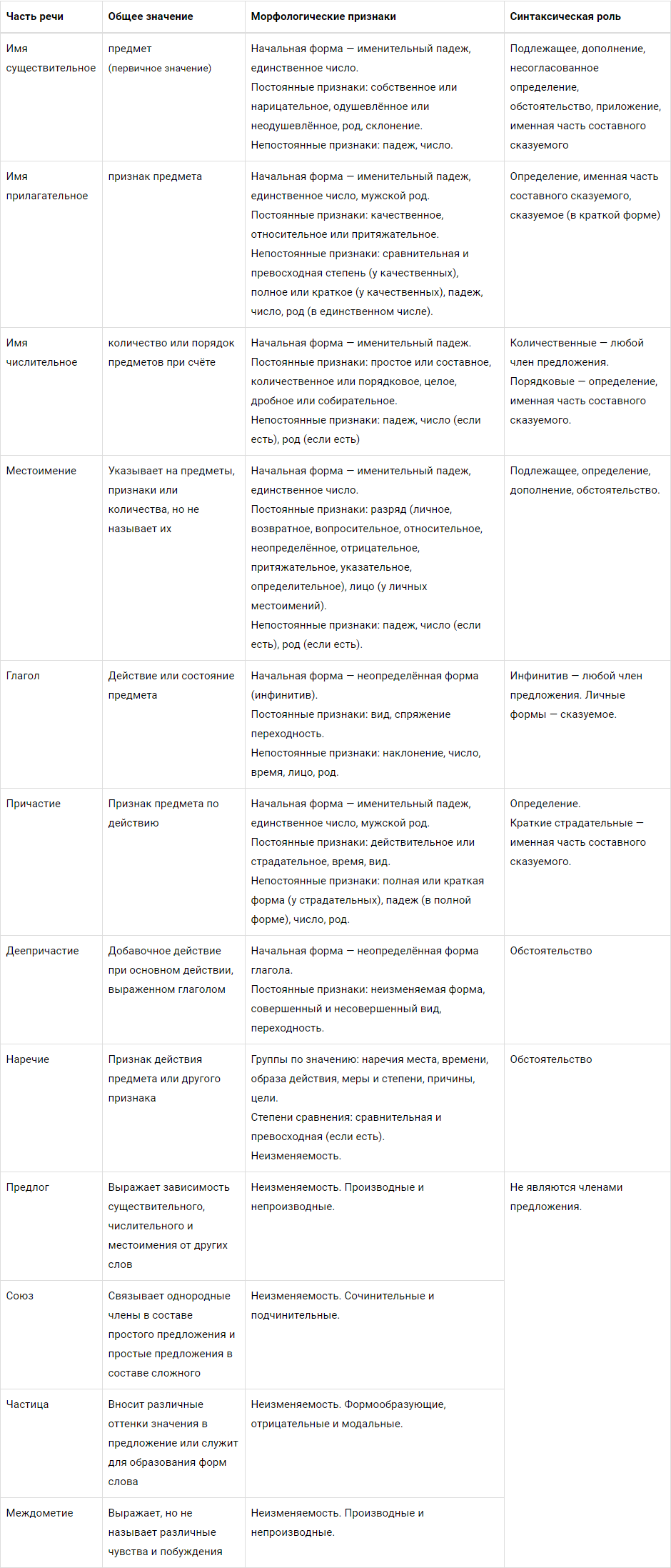

Самостоятельные и служебные части речи

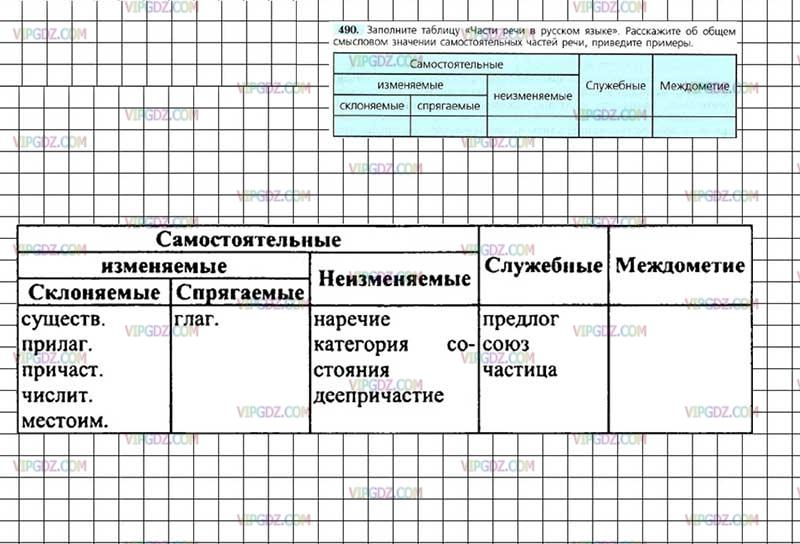

Слова русского языка делят на самостоятельные и служебные части речи в соответствии с их грамматическими и синтаксическими признаками.

Рассмотрим, какие самостоятельные и служебные части речи существуют в русском языке.

Что такое части речи?

Части речи — это лексико-грамматические классы слов, обладающие одним общим значением, сходными морфологическими и синтаксическими признаками.

Например, некоторые слова имеют общее значение предметности (небо, красота). Другие слова объединяет способность обозначать признак, качество или принадлежность (синий, добрый, дедушкин).

Многочисленная группа слов обозначает действие или состояние (увлечь, почувствовать) и т. д.

Чтобы определить часть речи, к которой принадлежит слово, важно выяснить

- общее грамматическое значение (что называет слово);

- морфологические признаки (грамматические значения рода, склонения, числа, падежа, лица, наклонения, времени и пр.)

- какую синтаксическую роль выполняет слово в предложении.

В соответствии с этими основными критериями все слова делятся на самостоятельные и служебные части речи.

Таблица «Самостоятельные части речи»

| Имя существительное | предмет | кто? что? | юноша, день |

| Имя прилагательное | признак предмета | какой? чей? | храбрый, соловьиный |

| Имя числительное | количество или порядок предметов при счёте | сколько? который? | семь, двое второй, восьмой |

| Местоимение | указывает на предмет, признак или количество | кто? что? какой? сколько? | я, ты, он, они каждый, несколько |

| Глагол | действие или состояние предмета | что делать? что сделать? | гладить, думать решить, придумать |

| Наречие | признак действия, состояния или другого признака | как? где? когда? почему? зачем? | вдвоем, вверху, навсегда, сгоряча |

| Категория состояния | состояние живых существ, среды | о чём говорится? | пасмурно, душно |

Глагол имеет особые формы:

1. причастие, которое обозначает признак действия:

- смотреть — смотрящий вперед;

- увидеть — увидевшие ежика;

- рассыпать — рассыпанный по столу;

- вымыть — вымытое окно;

2. деепричастие обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом:

- бросать — бросая;

- посмотреть — посмотрев.

Предлоги

Предлоги связывают слова друг с другом и выражают зависимость имени существительного, прилагательного, числительного или местоимения от других слов в словосочетании и предложении:

- сидим на берегу озера;

- нарисовать во второй раз;

- встретиться с ним.

Союзы

Союз служит для связи однородных членов предложения, простых предложений в составе сложного и фрагментов текста.

Весной возвращаются в родные места скворцы. грачи и зяблики.

Сизая туча раскинула свои крылья по всему небу, но тонкий золотой луч пробился сквозь нее.

Частицы

Частица придает дополнительные смысловые оттенки словам или предложениям и служит для образования некоторых форм слов.

Лес как будто бы притаился и замер, прислушиваясь к шагам охотников.

Не прочтешь ли нам свои стихи?

Пусть светятся твои глаза радостью!

К словам служебных частей речи нельзя задать вопрос. Служебные части речи самостоятельно не являются членами предложения, однако входят в состав тех слов, с которыми употребляются в высказывании.

Чтобы понять отличие служебных частей речи от самостоятельных, рассмотрим таблицу.

Таблица «Отличие самостоятельных и служебных частей речи»

| 1. имеют лексическое значение | нет лексического значения |

| 2. можно задать вопрос | нельзя задать вопрос |

| 3. имеют грамматические признаки | не изменяются |

| 4. делятся на морфемы | не имеют морфемного состава |

| 5. самостоятельный член предложения | член предложения только с другим словом |